浮世絵から写真へ――視覚の文明開化@東京都江戸東京博物館(2015.10.10-12.6)

展覧会のタイトルというものは、特に近年いろいろと仕掛けが凝らしてあり、当今の展覧会企画者がその趣旨をいかに面白げに伝えたものか、昔のそっけない展覧会タイトルに比してあれこれ頭を悩ませているさまがよくわかるものでもあります。

さて「浮世絵から写真へ」と言われてみますと、何かそれ以外の変化が近世から近代の間にあっただろうか。いや、特にないよな、とシロウトのわれわれはすとんと納得してしまうわけですが、実はこの単純素朴な「から」の間に潜むあれこれが、この展覧会で明らかにされる興味深いところの核心。

あれこれをいかに表現するか頭を悩ませた結果、一周廻ってこのシンプルなタイトルに戻ってきたのが、見終わってみると実に驚くべき印象を持って納得できるのです。

明治—―視覚の混乱時代

西欧の文化がじわじわと侵入してきた江戸時代の末期、それを受け入れる体制を江戸の文化もまたじわじわと準備し続けていたわけですが、明治維新という大騒ぎはその漸進主義の底をぱっかりと抜き去って、脈絡も何もない近代化が一気に始まりました。絵画における西欧の手法の導入も、先進的な浮世絵師や洋風画に興味を持った日本画家たちによる試行錯誤のなかで、一部では「蘭画」などという呼称を得ながら地道に進められていましたが、維新後は一気に西欧絵画の現物やら技法やらが流れ込んで来ます。その頂点においては軍事(地図などですね)・建築などへの効用の問題から国家的なコントロールが為されますけれども、底辺においてはそのようなオーソドキシーを重んじる手続きとてなく、突然江戸文化に見よう見まねの奇妙な接ぎ木がなされる事態となりました。

この展覧会では第三章の中のコーナー「西洋画への関心」を御覧いただくとよくお分かりいただけるのですが、日本の絵師たちの新たなる技法への関心の強さは実に強烈なものがあります。江戸文化とは決して旧来のものを順守して繰り返すばかりのものではなく、常に西欧画を意識し新たな表現を模索しています。しかしながら系統的に学ぶ手づるはどこにもありませんでしたから、明治を迎えた浮世絵師たちはそのまま西洋文物を一気にどーんと描きます。見よう見まねの好奇心のもたらすものであった西欧画の教養はさすがに新時代の役には立たず、このねじれた奇妙さは今から見ればえも言われぬ風情を生み出しますが、当時の絵師たちにしてみればごく真面目な新時代への対応。おかげでスチーム・パンクっぽいレトロフューチャーのめくるめく混乱が一気にわれわれの眼前に広がります。

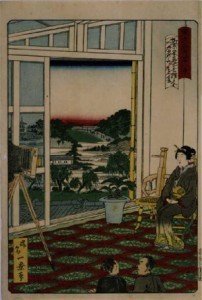

昇斎一景《東京名所四十八景 柳原写真所三階よりお茶の水遠景》明治4(1871)年

テクノロジーの降臨—―写真の視覚支配

一方で忘れてはならないのが、展覧会タイトルの帰結点である「写真」。しかしこれも一筋縄ではいきません。わたしたちは写真に何を求めるのか。それはやはり、「肖像」と「風景」ですね。では写真という技術を手にした江戸末期の人々は、どこにその技術の目指すイメージの典型を求めるのか。となると、ここで絵画に向かっていくUターンの指向性が生じるのはお分かりいただけることだろうと思います。つまり「写真から浮世絵へ」という事態が生じるという次第。本展第二章、「絵と写真の出会い」を御覧いただくと、写真というもののありようの認識を今も底辺で支配しているのは、そもそもかつての絵画イメージであることがよく理解できます。

たとえば江戸時代に流行した「百美人」の浮世絵。名所とセットで、その場所の美人芸者100人をずらりと一枚一枚描いた人気企画ですが、明治期にそれが写真で再現され人気企画となります。今回はそれが巨大ウォールに再現されて圧巻の展示なのですが、激動の維新を過ぎ、さらに明治も20年を過ぎようというのに、浮世絵の美人イメージは強固に人々を掴んで離しません。ここでは写真は、「精細になった浮世絵」とも言えましょう。真に写真イメージが絵画を超えるのは、日露戦争を伝える写真報道を待たねばなりませんでした。

現実をあけすけに、装飾なく伝えるという写真の特性は、大量死をもたらし風景そのものを破壊する近代的な戦争を描写するのに適したメディアです。日清戦争時にはまだ合戦図のような浮世絵が描かれましたが、近代戦の描写に大見得を切るような演出や遠近法を欠いた描画はあまりにも牧歌的に過ぎます。日本人は、現実を見つめる近代的な視線をここに得たのでした。

歌川国貞(3代豊国)、2代歌川国久《江戸名所百人美女 両国はし》安政4(1857)年

小川一眞《「凌雲閣百美人」小とよ》明治24(1891)年

不可思議な残余

さてそこで、浮世絵は息の根を止められるのか。

話は遡って、庶民が西欧画や写真に出会うとどうなるか、ということをこの展覧会は地道に検証してゆきます。

新規なものに出逢えば、手持ちの技術で対応する。それが庶民の智慧というものですが、先にも述べました「江戸文化からの奇妙な接ぎ木」は比喩でも何でもなく、今回現物が展示してあるのです。今回、ご紹介の最後にこれを持ってこないと、話全体がややこしくなるというシロモノ──それが、「ガラス絵」、「泥絵」、「写真油絵」というキメラ3点セットです。

まあ現物のインパクトにかなうものはないのですが、簡単に申し上げますと、油絵という新奇なテクノロジーに出会った日本人が、まず手持ちの技術で始めた模倣の泥臭い(まさに!)精華ということですね。上記したように日本人は写真の普及とアカデミックな西欧画の支配で視覚体験を洗練させますが、古典的な絵画イメージや明治のキメラ技法はしぶとく──たとえば銭湯や映画館の看板に──生き残ります。これはもう、生理的なものかもしれません。ここで面白いのは、浮世絵や日本画そのものではなく、どこかに近代的テクノロジーを導入したという言い訳じみた手法が細々と生き残るところです。その意味は、このいわゆる「おもちゃ箱をひっくり返したような」不可思議な展覧会を週末に駆け込んで観覧していただくことにして(終わってしまいます!)、最後にもうひとつのエピソードを。

「写真油絵」とは、写真に油絵彩色するという、もうわけがわからない明治らしいテクニックの産物なのですが、やはり「現実を再現する」という技術への憧れと驚きがいかに彼らにとって大きなものであったかを物語るものです。「写真」と「油絵」と技術がしつこく二重に被せてあるのがそれをよく表しているわけですが、技術自体は結構な洗練を極めました。

そしてしばらくの断絶の後、昭和も戦後になって、大相撲の中継でよく見る国技館内に掲げられる優勝力士の写真もその技術で彩色されることになります。まあなんと驚くことに、それがインクジェットプリントに置き換えられたのはようやく2014年、去年のことというわけです。大相撲が延々ビジュアルを変えず興行され続けるのも、どのような近代化を経てもそれがわたしたちの必要とする視覚体験であるからなのかもしれません。

写真油絵:小豆澤亮一《初代東京府知事 烏丸光徳》明治21(1888)年/東京都公文書館蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?