路上と観察をめぐる表現史 考現学以後@広島市現代美術館(2013.1.26ー4.7)

観察とはなにか――生み出される「作品」

この展覧会の主眼は、実際に会場に並ぶ「モノ」そのものではなく、インプットとしての「観察」行為と、アウトプットとしてのその分析行為、をめぐる考現学以降の実践を考えるということにあります(「考現学」については、『今和次郎 採集講義』展の展覧会紹介を書いておりますので、ご参照下さい)。会場に並んでいるのはもちろんその結果であり、当然ながら興味深い限りなのですが、これは美術館という装置が思考の方法そのものに関わるにはどうすればよいのかというひとつの実験としても評価できるものでしょう。なにしろ、通常の意味でこの展覧会で「展示」できるものは本来、路上にあるのです。

考現学以降、その種の「観察」という行為は実利的な問題とも不即不離の関係を維持しながら、一方ではアートの領域にも接近してきました。路上に露呈しているあれこれについての冷静な観察の集積が、結果として前衛的でアーティフィシャルな表現となる。逆に言えば、アーティフィシャルな視線が観察という行為を自立したものとし、結果として「作品」とも言うべき様々のレポートを生み出したと見るべきかもしれません。

今回の展覧会で注目すべきは、そのような観察行為の生み出した路上の事象レポートのユニークな試みが、初めてひとつの流れとして捉えられたことでしょう。60年代から70年代にかけては、松山巌氏などのグループ「コンペイトウ」による上野アメ横の横断的記録、また真壁智治氏などのグループ「遺留品研究所」による街角の素朴なデザインの収集などが紹介されますが、これらは当時盛んであった芸術表現と対峙するうちに、路上にせり出していったグループのように見え、その意味では今和次郎の正統的な継承者がここに来て初めて現れたことが確認できます。

80年代になるとそれまでのコンセプチュアル・アートのような観察の文脈とは一見すると離れたかに見えるようなユーモアを旨とする「路上観察学会」という大きな事件が発生しますが、実際はその主要メンバーである赤瀬川原平氏の視線が、きわめて純粋に芸術的なものを内包していました。

流れは連綿として続きます。

「作品」からサブカルチュアへ、そしてさらなる「作品」へ

90年代以降、この展覧会では流れが大竹伸朗氏や都築響一氏などの仕事に続くことが示されます。これはもっともなことで、彼らが観察の名手であることがその仕事を成立させていることは確かです。が、その仕事が考現学以来の正当な嫡子として誕生しているものかどうかは一考を要するでしょう。

今回、この展覧会では具体的には語られませんが、「サブカルチュア」という物事の捉え方の展開を一方で考えなければならないことが、この90年代以降の展示を見ているとひしひしと感じられます。

路上観察学会のインパクト以降、広大なインターネットの海がわれわれの前に立ち現れました。ネット上を探せば、自分の代わりにどこかの誰かが大抵のものを観察している。そしてそのような観察を収束して表現するのは、言わば「素人」の専管事項となってしまうこととなります。ネットという場を得てサブカルチュアがまことにカルチュアとして成立している現在、考現学の嫡子は、検索すれば容易に見つかるそれら素人観察者たちのネット上の表現ということになるのかもしれません。アーティストたちはむしろ純粋化し、観察で得たものを自分なりに再生産するという方向に向かうのが展示を見ているとよくわかります。「路上」の再生産という、きわめて逆説的な、しかしながらこれはサブカルチュアを離脱しようとする彼らなりの戦術であり、展示の最後に置かれたアーティストグループ「ログズギャラリー」の「農民車制作プロジェクト」などはその典型的なものでしょう。彼らは淡路島で観察した手作り農業用機動四輪車を再生産するプロジェクトを進行中で、軽自動車のフレームを利用して作られたその車は実際に走行できるものです。これは一方でハードに方向性を突き詰めたものですが、このような「路上」に介入せんとする段階にあるのが今という瞬間なのでしょう。

さて、この展覧会はもう終わってしまします。しかしここに一冊の書物が残されました。

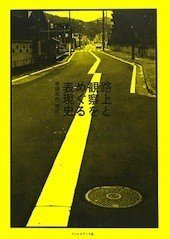

展覧会開催にあたって編まれた『路上と観察をめぐる表現史 考現学の「現在」』(フィルムアート社)というこの書物には、展覧会には直接関わっていないものの、中谷礼仁、田中純、石川初、南後由和、中川理その他諸氏による論考が収められています。彼らはまさに今この時代の空間をいかに捉え、分析し、表現するのかということを考え続けている人びとであり、彼ら自身が「路上と観察をめぐる表現史」の内部にいる存在かもしれません。そのような彼らの論考と、今回の展示の正確な記録がなされた本書は、遠く広島で開催された展覧会には行けるはずもなかった方々のためにもたらされた福音、とも言うべきものでしょう。

今回は、あえて終了せんとする展覧会にようやく駆けつけ、この書籍の紹介のためにお目汚しをした次第。次回はまた早々にお目にかかりましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?