ややこしい条件確認が劇的に分かりやすくなる方法【麻雀】

今回は「同一メンツで◯半荘を打って上位◯名が勝ち抜け」というシステムにおいて、驚くぐらい使いやすいメモ方法を紹介する。

いわゆるトーナメント方式というやつ。

一般の方にとっては發王戦が有名なくらいであまり馴染みがないかもしれない。

しかしいざそういったレギュレーションで打つとなった時に条件確認が非常にややこしく、苦手意識を持っている人たちが多いのだ。

■先週のプロアマリーグ準決勝

私はベスト8に駒を進めていた。

決勝に進出するためのレギュレーションは以下の通り。

・同一メンツで3半荘を打つ

・上位2名が通過

これを踏まえた上で2回戦終了時の成績がコチラ。↓

3回戦が始まる前にほとんどの人がこうやってメモをとる。↓

方式①

なるほど、各選手のスコアとその選手間の差が書いてある。

多くのプロが使っているので、伝統的なメモ方式なんだろう。

しかし、このメモを片手に実戦してみるとわかるが、実に使いにくい。

(上家と対面の差っていくつだっけ?)

と思った時に

(えっと対面は坂巻さんで、上家が段谷さんだから…72.1か)

というように名前と差を探すことになるからだ。

しかし、次に紹介する方式を使えば、一瞬で差がわかる。

四の五の言わずに次のメモをご覧になってもらいたい。

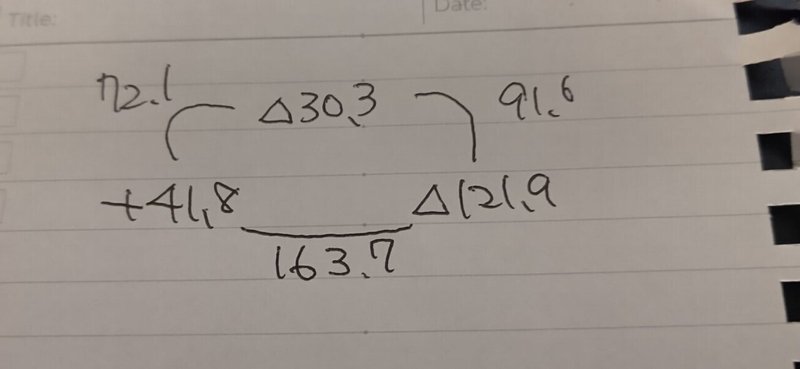

■スタイリッシュな阿久津システム

方式②

どうだろう?

方式①と比較して、ずいぶん情報量が減っているように感じないだろうか?

この方式は、連盟のプロである阿久津翔太選手が使っている方式で、以降阿久津システムと呼ぶことにする。

阿久津ブログより、実際のメモをチー↓

私は阿久津メモを見て、その機能美に惚れた。

そして実際に使ってみて、あまりのわかりやすさに驚愕したのだ。

過去ブログでも紹介したことがあるのだが、もう2年以上経つし、競技麻雀界の隅々までいきわたって欲しいと思っているのでここでも書くことにする。

全員がすみやかに差を確認できることは、時間短縮にも競技性向上にもつながるからだ。

■余分な情報を可能な限りそぎ落とす

今一度2つのメモを見てみよう。

方式①にあって阿久津システムにない部分。

1つ目は名前である。

方式①のように、打ちながら

(対面は坂巻さんで、上家が段谷さんだから…)

と、名前を確認してから差を探すから面倒なのだ。

阿久津システムは席が決まってから書く。

視覚的に対面と上家が把握できるので、72.1という数字にたどり着くまでに1秒もかからない。

これで名前を書く必要も覚える必要もなくなる。

阿久津システムにない部分、2つ目は持ちポイントである。

そう、持ちポイントなんて知る必要はない。

大切なのはポイントの差だ。

だから阿久津システムは持ちポイントではなく、自分とのポイントの差を書く。

上家まで+41.8、対面とは30.3のリードがある…というように。

■阿久津システムの書き方

あまりにシンプルなのでわざわざ書く必要もないと思うが、阿久津システムの書き方をまとめておく。

・席が決まってから書く

・自分と3人のポイント差を+△を使って書く

・3人間の差を書く

阿久津さんのメモを見て+と△が逆になっていることに気付いたが、自分のわかりやすい方で統一すればいい。

■実戦

では実戦中、何を考えて打ったか。

2位まで通過なので、このままいけば私と上家が通過になる。

次に3位・対面との差が30.3であることが分かる。

最高位戦ルールは1着順が20ptなので、対面より1着順下でも10.3…つまり10300点以内につけていれば2位をキープできる。

ラス・下家との差は121.9ptなので、トップラス(60pt)に加えて62000点差をつけられなければOK。下家はかなり厳しいのでそういう展開にならない限り、一旦は軽視しておこう。

そして実戦では対面がアガリまくり、ダントツになった。

対面60000点、他3人が1~20000点というような状況。

そこで私は、対面にまくられるのは諦めるとして、上家にターゲットを切り変えた。

メモに目を落とすと、上家との点差は41.8。

つまり2着順つければ大体OKとなる。

下は団子状態だったので、対面をまくるよりはよほど現実的である。

…と、このように考え進めながら打ったのだ。

実戦ではその後上家もアガリまくって私の希望は絶たれたのだが、阿久津システムの使いやすさはこの日も実感できた。

■機能美に惚れる

機能美に惚れるって結構あるんだよな。

最近ではゴッドハンド。

(画像は高田まさひろ麻雀channelより)

サンマの空き席の山を自動で前に出してくれるマシンである。

これって特に面倒な設置があるわけでなく、置くだけでいい。

だから席移動も簡単にできる。

この少し出っ張っている部分が山に当たると前に出してくれるという、ごくシンプルな設計。

他にも機能美に惚れることはあるけど、本編と関係ないのでこのへんにしておこう。

一昨日から、長考がツイッターTLのテーマになっていたが、条件把握に時間を取られてしまうのは自分も無駄だし、相手にも迷惑をかけてしまう。

何かしらの大会に出て、条件確認が必要になったらこの記事を思い出して欲しい。「阿久津システム」でググればすぐ読めるように、ハッシュタグに入れておく。

阿久津システムが麻雀界に浸透してほしいと心から願う。

最後までお読み頂きありがとうございました! ↓スキすると毎回違うメッセージが表示されます!