凌ぎの一打【麻雀】★★★

守備力の低い強者はいない。

守備力と一言で言ってもその内訳は、

・危険度認識

・カウント能力

・それまでの手組み

と細分化される。

実戦例

実戦例を見てみよう。↓

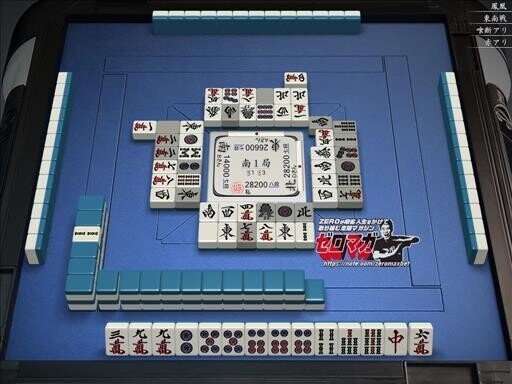

2軒のリーチを受けている場面。

ただでさえパニックになってしまうような状況だが、この場面で何を優先的に考えるか。

まず大切なのは

・手詰まっていることの確認

当たり前の話だが、これを確認するのに10秒かかっていては、1番右の牌が飛んでいってしまう。

左から自分の手牌を見ていって、3~4秒くらいで済ませたい。

この確認が早ければ早いほど、よりマシな牌を切るための思考に時間を割くことができる。

次に確認するのは

・枚数カウント

これは下家のリーチを受けたときからチェックする。

ノーチャンスに気づかなかった…!では凌ぎの舞台にすら立てていない。

今回の場面では、7mが3枚、8mが3枚見えていることを確認。

さて

・手詰まっている

・9mはノーチャンスじゃない

ここまで確認して、ようやく何を切って凌ぐかを考える。

2軒リーチで手詰まった時に思い出すべきことは

・片方に絶対通る牌を切る

・追っかけの方が本手率が高い

ということだ。

それを踏まえて、もう一度同じ場面をば。↓

今回は先制リーチが

字牌連打→5m切りリーチ

と愚形の可能性も高いこと。加えて、追っかけリーチが親であることを考えると、とりあえず親に絶対通る牌を探すべき局面と言える。

そこで「対面の親に絶対打てない」と考えた時、親に対してほぼ通る牌が存在することに気付いた。

それはどの牌だろうか?

親の立場になってみて考えて欲しい。

ZEROの選択

打9m。

少なくとも親に69mで放銃することはない。

なぜか。

親は5m→4mと切ってリーチしている。

つまり69mで当たるとしたら1巡前のターツ選択で

4578mから5mを切ったということだ。

それはおかしい。

なぜなら先制リーチに7m8mが通っているからだ。

一方で4mは危険牌の1つ。

つまり4578mと持っていたら7m8mを落とすでしょ、ということ。

445578m

4455678m

などでも8m(7m)を切りそう。

凌ぎは戦争

こういった手牌読みは、最初の

・手詰まっている

・枚数カウント

といった基本情報の確認。そして

・追っかけが本手

・親には打てない

といった優先順位の把握、を経てから辿り着ける戦略である。

適当に打っていると、手詰まっていることの確認だけで全てのリソースを使ってしまう。

制限時間のある天鳳において、凌ぎは戦争だ。

決して気を抜いてはいけない。

おまけ&まとめ

おまけとして、今度は上手く凌げなかった例を。

上家のリーチに対し、6sがいわゆる間四間で打ちづらいなーという場面でツモった3p。

ここであなたは何を切って凌ぐか?

ストレートに6sをぶち込んでもいいんだけど、自分がトップ目かつリーチ者がラス目なんだよね。

ZEROの選択

打6p

通りそうな678pを切って立て直す算段。

しかしどうせ1メンツ落とすなら、イーシャンテン維持の打3pの方が明確に良い。

リャンメンが入ったら6sを切る価値はあるからだ。

暗刻の牌を切る…という選択肢は、盲点になりがちなんだよな。

俺だけか?w

イーシャンテンで踏みとどまることを、

「場に残る」

「生きている」

と表現する。

Mリーグの実況でも

「場に残っているのは黒沢さんだけ」

と言ったり、漫画でも

「マキオ…生きていたのか!」

などというシーンがよくある。

強者はこの踏みとどまる力が高い。

読みなどを駆使して、ギリギリまで場に踏みとどまり続ける。

しかし同じことを繰り返すが、読みを駆使するための土台となっているのは、手詰まっている確認・枚数カウントなどの基本的な部分だ。

リーチを受けたら、萎えている他家を横目に自分はそこで気合を入れ直し、通った牌はなにか?次に無筋をツモってきたら何を切るか?押し返せる可能性はあるのか?などをツモ番が回ってくるまでに考えよう。

すると余ったリソースで読みを入れることができるようになるのだ。

最後までお読み頂きありがとうございました! ↓スキすると毎回違うメッセージが表示されます!