「いまの仕事の進め方、正しいですか? それとも間違っていますか?」(第2回)

土木技術者 近藤 里史

北海道空知郡奈井江町の事務室から「日本一直線道」(国道12号)を眺めながら本コラムを書いている。

29.2㎞の一直線である背景は諸説語り継がれているが、囚人による開墾をさせる際に、遠く旭川で狼煙(のろし)を上げ、そこを目指したためと言うのがどうも有力だ。

先人の偉業には敬服させられる。

いつの時代も、目標は遠く、高くということの大切さを日々感じている。

しかし、我々建設業(特に地域建設業)が今進めている働き方改革に資する取組は、本当に正しいのだろうか…?

1.地域建設業に求められる技術者スキル

はじめに、建設業の技術者に求められているスキルについて整理してみると、土木工学といった専門知識はもちろんのこと、地域経営を担う視点を加えると下図のように多岐にわたっており、オールラウンドプレイヤーであることが求められていることが分かる。

以上の視点で技術者を考えると、技術者への投資は企業にとって最も有効で、有意義なものだということが分かる。よって、学びの環境・機会を与えようということである!

リカレン ト教育、土木学会学術講演会概要集」

2.先進技術を含め「工学」を学ぶことの重要性

学ぶ機会や環境が身近にないかもしれないが、手法はさまざまある。その一例が、一般社団法人「和合館工学舎」(仙台市青葉区)である。生産性向上とは、「人財育成教育である」とのコンセプトから「ものづくりからことづくりを担える地域の建設技術者の育成」を目指し、技術者教育の一端を担ってくれている。

地域に根付いた大学としては、社会人博士課程を受け入れてくれている国立大学法人「室蘭工業大学」がある。

私も、60歳までに博士(工学)を極めようと57歳にして前述の「室蘭工業大学」社会人博士課程に入学し、諸先輩や同僚の協力も得ながら、3年で学位を習得することができた。

そこで得た知見を、現場にフィードバックすることで生産性向上と、若手に新たな道を切り開いてあげることによる人材育成に少しは貢献していけると信じている。

リカレント教育(特に土木工学)の重要性が高まっているのは、生産性向上による働き方改革を目指す上で工学の知識と生産性が直結するからであって、より安全な作業・より高品質で利用目的に沿った成果物・施工プロセスにおける無駄の排除である。

一つ目は、「管理レベルの強弱」といった管理手法である。

安全で高品質に努めることは当然だが、構造上の重要な部分と、そうでもない部分が現場には混在し、それを、工学的に見極めることによって管理レベルに強弱を付け、協力会社と共有することが、生産性向上にダイレクトに効果を発揮するのではないかと考える。

二つ目は、「管理レベルの強弱」と相まって重要なのは、オーバースペック問題だ。

現場の「見栄えや精度」は、「やり過ぎていませんか?」ということ。

工事成績による他社との差別化などの評価手法も同時に見直していく必要はあるが、規格値内に収まっていれば過度な仕上げは不要だと私は思っている。

しかし、重点管理が必要な部分とそうでない部分を、工学的観点から見極められる技術力があってこそ成り立つ手法であることは注意願いたい。

加えて、ICT施工やBIM/CIMに加えてセンシング技術のコラボレーションが、建設現場を飛躍的に効率化している環境下においても、「工学」に関するリカレント教育の重要度は高まっている。

3.労働生産性と技術者の意識改革

建設業の労働生産性を全他産業や製造業と比べると、大きな差が生じている。その差は、何故生じたのだろか?

以前の建設技術者は、「経験と勘」に頼り過ぎていた部分が多く、いち早く脱皮しシステム化した「製造業」は生産性を向上させているのだと思われる。また、「建設業」の脱皮が遅れた背景には、「談合・割付」といった悪しき慣習があったためだろうと推察される。

加えて、「生産性」の低さを「現場は不確実性が高い…しょうがない」とか言って逃げていたし、業界特有の閉鎖的環境の下で変わることを恐れていた。

しかし、今最後かもしれない「変化のチャンスが到来」している訳で、今こそ、変わらないとこの先「製造業」には追い付けないと言う強い危機感から、「建設業界の労働生産性の向上」ついて一緒に考えていきたい。

そもそも、建設業界の労働生産性が製造業に追いつくことは現実的に可能だろうか。

答えは、製造業が「機械」と共にものを生産しているのに対して、建設業は「人」と、特に技術者・技能者と生産しているのである。

よって、人の能力は無限であるということからも十分可能であることが分かる。

4.ICT技術の適切な活用

近年、現場の生産性向上を語る上で外せないのが「i- Construction」である。

今回は、個別の事例については触れないが、ICT活用についての基本的な考え方は、ICTは適材適所において「上手に活用する」ということが重要。

弊社の場合も、10年間以上にわたり費用対効果のバランスを考えながら試行錯誤を繰り返し、やっと、利益が出せるようになった。

客土配置のシステムを例にとっても、キャリアダンプへの後付けのMG化から始まり、インテリジェンスバックホウによる位置出し方式へ移行するまで約3年を費やし、さらに、今期からは新戦略としてキャリアダンプとバックホウのDX連携システムを構築している。

このように、より本質の効率化を求めて、現場のニーズに答え変化させること自体を楽しみ、同時に、技術者の成長の機会としても有効活用することで導入効果は大きく膨らむ。

例え「小規模土工」であっても工夫さえすれば、十分な成果は得ることができる。

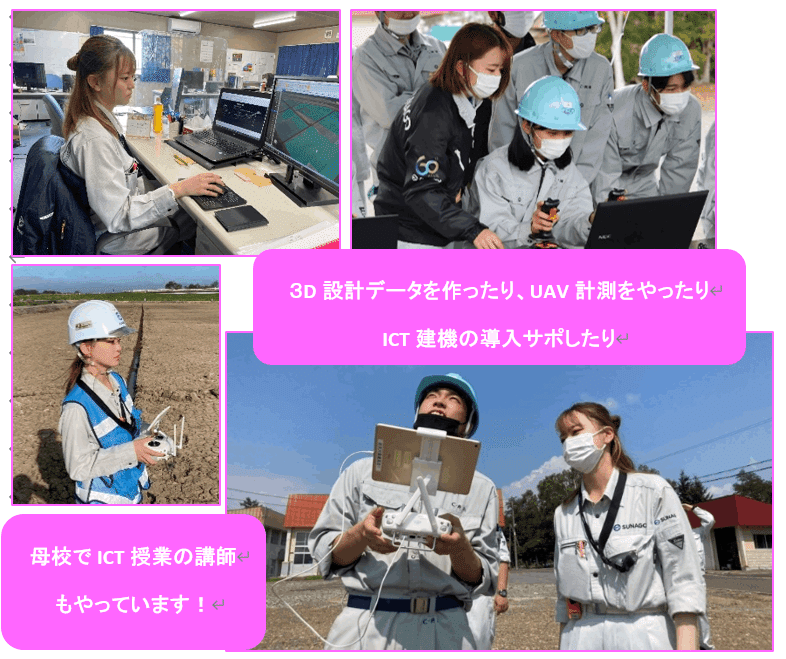

加えて、貴重な利益やノウハウの外部流出を最小限にするためと、現場目線のワンストップサービスを考えると内製化に向けた社内体制づくりがお勧めだ。

従来は、必要に応じて各場面に適した個別のデジタル技術を導入する部分最適にとどまっていたが、工事受注から完成・納品までの流れにおいて必要な各種DXに係る取組を徹底的に内製化しプロセスの見直しをすることで、建設サプライチェーンの高度化・全体最適化による生産性向上を実現した。

サプライチェーンの構築においては、より有効性・実効性の高い流れを目指し常に更新し続けている。内製化を実現するために、ICT支援の専門部署、設計照査・現場で使える各種技術開発を担う部署、その他大学等の外部研究機関と密な連携を行うことにより、現場担当者が管理業務に集中できる体制を構築した。

また、各技術者にDX化による具体的な成果を実感してもらうとともに、若手技術者にも各種デジタル技術と現場の不可分性を再認識してもらい、さらには継続的な社内教育(webセミナー)によって全社員の意識改革を行うことで、新たな社内風土を醸成することに成功した。

つまり、個別活用では効果は小さく、サプライチェーン全体で適切な活用をすることで初めて効果が出るということ。

5.協力会社との真の連係「工程・リソース・利益の共有」

次に、「協力会社との連携」と「生産性の向上」について考えていく。

「工程・リソース・利益の共有」と書いたが、「利益の共有」って聞くと違和感を覚えるのでは?

製造業を超える程の生産性向上を目指し、成し遂げるには、今までに無いような協力会社との連携体制が必要だ。

よく現場では「工程を協力会社と共有し…」という言葉は聞くが、本気で共有されているとは私は思えない。

確かに、元請A社は自分たちで計画した工程通りのタイミングで協力会社が着手し、工程通りの期間で終わるのがこの元請A社的には「ベスト」と思ってしまいがちだが、そこには「新たな成長」「さらなる生産性向上」は望めない。

本気で改革レベルの「さらなる生産性向上」を実践するのであれば、原価(利益)も共有しないと本気で取り組む関係は成立しないのではないだろうか。

近年の施工体制は分業化が進み、直営でやっていた施工のほとんどを外注という専門工事業などに分業化して、効率を上げようとしてきた。

そこに異論はないが、企業経営の根本が違う両社のギャップをそのままにせず、今こそ従来型システムを少し見直しませんかと言う話。

6.終わりに

何事においてもチームワークは大切だ。

「人」と「人」がハイブリットすると、時に大きな波を起こす。

その波が、技術者の意識を改革し能力を発揮し始める。

よって、この業界は「改革」の余地が膨大であり、未来に向けた「成長産業」であると確信している。

先人が築いてきたこの風土を更に醸成させ、技術者本来の能力を遺憾なく発揮することのできる環境を整えることこそが、今の我々の使命だと思う。

[全建ジャーナル2022.12~2023.1月号掲載]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?