これまでのヤ銀行の振り返り【ヤ銀行Vol.11】

少し時間が空いてしまって、ヤ銀行ファンのみなさん、大変長らくお待たせいたしました。今日から、ヤ銀行のラストエンディングに向けて、またnoteを再開したいと思います。

そんな今回は、これまでの10回分のヤ銀行のnoteを再度振り返りができたらなと思います。それでは、よろしくお願いします。

ヤ銀行

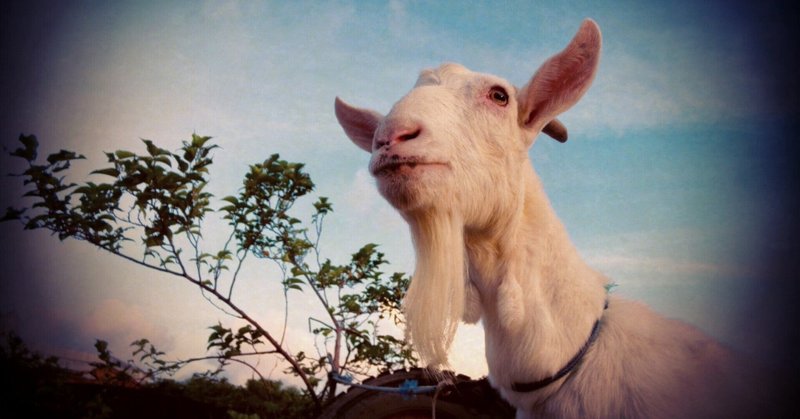

「ヤ銀行」と表現しているのは一体何なのかというと、ネパールの山岳地帯の農村部の支援のために、ヤギに着目して活動しているプロジェクトのことです。バングラデシュのムハマド・ユヌス先生の「グラミン銀行」というマイクロファイナンスが有名だと思うんですが、それにあやかって、「ヤギ+銀行=ヤ銀行」としています。(いちいち説明しました)

マイクロファイナンスの活動を、ヤギを通して行っていく形です。まずこちらからヤギを支援をして、翌年ヤギの赤ちゃんから生まれたらその何頭かをこちらに返してもらう。そしてそのヤギをまた別の農家さんに支援していくことで、より多くの農家さんを支援していこう、という目的のプロジェクトです。

第一話から第十話まで進みましたがヤギのリサーチをして、ヤギ小屋を立てて、そしてついにヤギの赤ちゃんが誕生するという、なんとも感動的なシーンにも立ち会いました。

これからのことについて書いていきたいと思いますが、これまでを振り返って、次の3つのことを書きたいと思います。

ヤギに着目したソーシャルビジネス

「貧困のスパイラルを断ち切る」そんなことをイメージしながら、いかに現地に雇用を生み出したり、寄付に依存せずにちゃんと仕事として回るような仕組みを作れないか、そんなことを考えていました。そこで着目したのがヤギです。

実際には、すでにネパールの農家さんはこれまでもたくさんヤギを育てているし、売ることで現金収入も得ている。その数が少ないだけで、やっていることはこれまでもやってきたこと。ある意味、「すでにそこにある」ことで、強みもあることだったんだと思います。

どこか自分の感覚的には、「課題を解決する新たなビジネスモデル」みたいなことを作る必要があるし、それを説明することが大切だし、そこに共感される必要がある、そんなふうに感じていました。それくらい、「ソーシャルビジネスは難しい」みたいな風潮を感じていたかもしれません。

でも、このヤギさんたちと一緒に活動していると、なんだかそんなことが気にならなくなり、というか、自分や農家さんたちを信じて、こうしたらこうなると思う!ということにまっすぐになっていく自分を感じてもいました。

どこか、「何か特別なものを」という、実態を伴わない机上の空論みたいなことをしていたのかなと。そうではなくて、実際に動いて、そこに現場があって人がいて、命があって。そういう営みの積み重ねが、少しずつ大きなビジネスになり、誰かを救えるようになり、想いを通わせることによってソーシャルなビジネス、となるのかなと思いました。

支援というかビジネスと言うか、、人生

加えて、もはやこれはソーシャルビジネスなのか?と感じるようにもなりました。目の前で行われていたのは、ヤギを育て、ヤギが赤ちゃんを生み、みんなで喜び、またそのヤギの赤ちゃんを育てる。基本的にはこれだけです。

これって、今までのネパールの農家さんが日常的にしていたことだし、なんというか、、、本当に日常だな、人生だなって感じたんです。

ネパールの地で、日本人がわざわざ関わって、それを日本の人に説明すると、「これが僕の日常です」という感じよりも、「私がやっているプロジェクトは」となりがちなんだと思います。自分自身も、最初はそうだったんだろうなと。

でも、いまは現地に家族のようなメンバーがいて、なんというか、自分が長くこれからも関わる、という意味では、僕の人生がそこにあって、それはある種の日常でもあって。そんな日常が、国を超えて重なり合うことが増えれば、もっと支援は日常的になり、もっとつながりは深くなるのではないかなと思います。

教わったこと

このヤ銀行プロジェクトを通して、支援しようとしたつもりが、本当に多くのことを、逆に教えてもらいました。

知らないことはたくさんある。

インターネットで調べても出てこない情報なんてまだまだ山程ある。ググれば分かる、ことも多いけど、「ググれば分かるだけの世界で生きる」のは、あまりにもったいないような気がしています。

この世界はもっともっと多様で奥が深くて、感動がそこにはたくさんある。ググって生きている世界は、もしかしたらもう少し単調なのかもしれません。

やれることはたくさんある。

自分たちが解決できた問題、はまだまだ多くはありません。そこに対して、絶望感というか無力感を感じたこともありました。

一方で、「やれることがまだまだたくさんある」ということも、たしかに感じました。それくらい、やっている人も、まだまだ少ないのかなと。SDGsに関心を持ったり、国際協力に関心を持ったりする人は増えて生きているのかなとは思いますが、その思いを実際にカタチにする人は、果たしてどれくらいなんでしょうか。

まだまだ、やれることがたくさんある、と感じた今、諦めたり、無理かも、なんて思っている暇はありません。今日もまた、未来の希望に向けて、自分たちにはできることがあるので、それに向かって一生懸命取り組んでいきたいと思います。

今後もお楽しみに

ということで、ヤ銀行noteの再開に向けて、これまでのストーリーを少し振り返って書いてみました。

また明日から、いよいよヤ銀行プロジェクト完結に向けて書いていきたいと思います。またお付き合いください。

読んでいただいて、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?