指揮者と奏者のスキマ

指揮者と奏者の理想のバランス

久々に指揮をするようになって、オケは指揮者と奏者のバランスが重要だと思うようになりました。

バランスといっても権力的な話ではなく、音楽作りにどれくらいコミットするか、です。

音楽作りといっているのは、楽曲分析、テンポ決め、表現方法、実際に弾く時の呼吸だったり、音の出し方だったり。これが指揮者と奏者で適切に分担されて、協力し合える関係が重要だと考えています。

私が考える最適なバランスは、

指揮者:奏者=6:4

くらい。ある程度は指揮者が主導するべきと考える派です。こんな感じの関係性が理想のオケだと思ってます。

指揮者に絶対的な音楽性、統率力かあるなら、指揮者が音楽の大部分を作って、それに奏者が全面的に応える形がいいかもしれない。

奏者が積極的であれば、指揮者は最低限の指示で、あとは自由にやらせた方がいいのかもしれない。

理想のバランスは、オケによって異なるはずです。

指揮者と奏者の間には"スキマ"がある

指揮者と奏者のバランスは、最初から理想の状態にあるわけではありません。必ず"スキマ"が存在します。

久々に指揮を振っていると、「あれ、普段どんな風に指示してたっけ?」

と、迷うことがあります。

どんな風に指示したら、奏者がどう応えてくれるのか。今のオケにはどんな指示をするのが最も効果的なのか、がわからなくなってしまうのです。

これが、指揮者と奏者の間にある"スキマ"です。

"スキマ"はオケをダメにする

どうやって"スキマ"を埋めていくか、ここに指揮者の技量が問われますが、すぐにうまくいくものではありません。

指揮者が"スキマ"の処理を誤ると、オケはすぐにダメオケ化します。

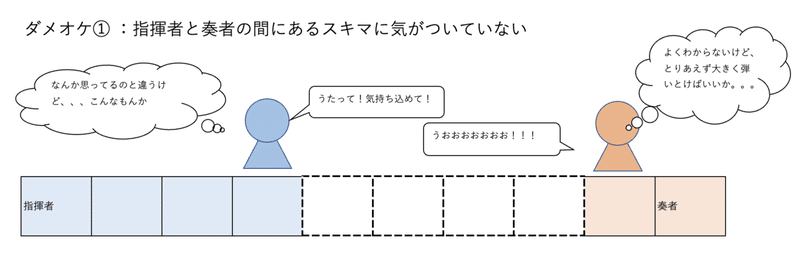

ダメオケ①:指揮者と奏者の間にある"スキマ"に気がついていない

指揮者と奏者の意思疏通がとれていないのに、うまくいっているかのように勘違いしている、一番最悪なパターンです。指揮者と奏者の意思疏通がとれていないことに気がついていない。

「うたって!気持ち込めて!」

といった曖昧な指示に対して、それをどうやって表現すればいいかという正解を誰も持たぬまま時が過ぎていきます。

ダメオケ②:指揮者が歩み寄ろうとしない

指揮者が"スキマ"に気がついているのに、全く歩み寄ろうとせず、奏者が歩み寄ってくることを期待し続けるパターンです。

「俺と同じ景色が見えるところまで上がってこい」

と言わんばかりに、高度な要求や独りよがりの音楽談義を繰り広げがちです。どんなに音楽性に長けた指揮者であっても、指示の意図が奏者に伝わらなければ意味がありません。

ダメオケ③:指揮者が距離を詰めすぎる

指揮者が躍起になって奏者との距離を詰めようとするパターン。奏者を思い通りにしようと、できるようになるまでしきりに詰めたり、できないことを責めたりしてしまいがちです。

指揮者が奏者の領域まで突っ込んで指示するのは悪いことではないですが、あまりやり過ぎると奏者の自由を奪ってしまうことになります。

"スキマ"の埋め方

私は上記のダメオケパターンに何度もハマってきました。

「なぜうまくいかないんだろう」と思いながら、試行錯誤を続けるうちにたどり着いた解決策は、

指揮者が歩み寄り、奏者が歩み寄れるように橋渡しする

です。

ベストなオケに近づくためには、指揮者だけでなく奏者の協力が不可欠です。奏者が"スキマ"を渡ってこれるようにサポートするのが指揮者の仕事です。

「ここは柔らかい音色がほしいけど、どう弾けばいいですか?」

「ここは対旋律を聞きながら弾いてみてくれませんか?」

奏者に問いかけをしながら合奏を進めると、徐々に奏者が指揮者の方に歩み寄ってきてくれるようになる気がします。

おわりに

私はこのダメオケパターンに何度もハマってきましたが、思い返すと当時は、ハマっていることに気がつけていませんでした。うまく合奏運営できていると思い込んでいたのです。

今もベストなバランスが作れているとは言い切れませんが、指揮者と奏者の間にある"スキマ"を意識できるようになってからは、いい合奏ができるようになってきたと思います。

指揮者と奏者のベストな関係性はオケによって違いますし、解決策も違うと思いますが、皆さんが理想のオケを目指すための参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?