こども家庭庁の創設の文章を読んでみました

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針~こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設~」が閣議決定されたこと、その資料が公表されたことを受けてどういう内容なのか全文打ち出し読んでみました。

資料たち

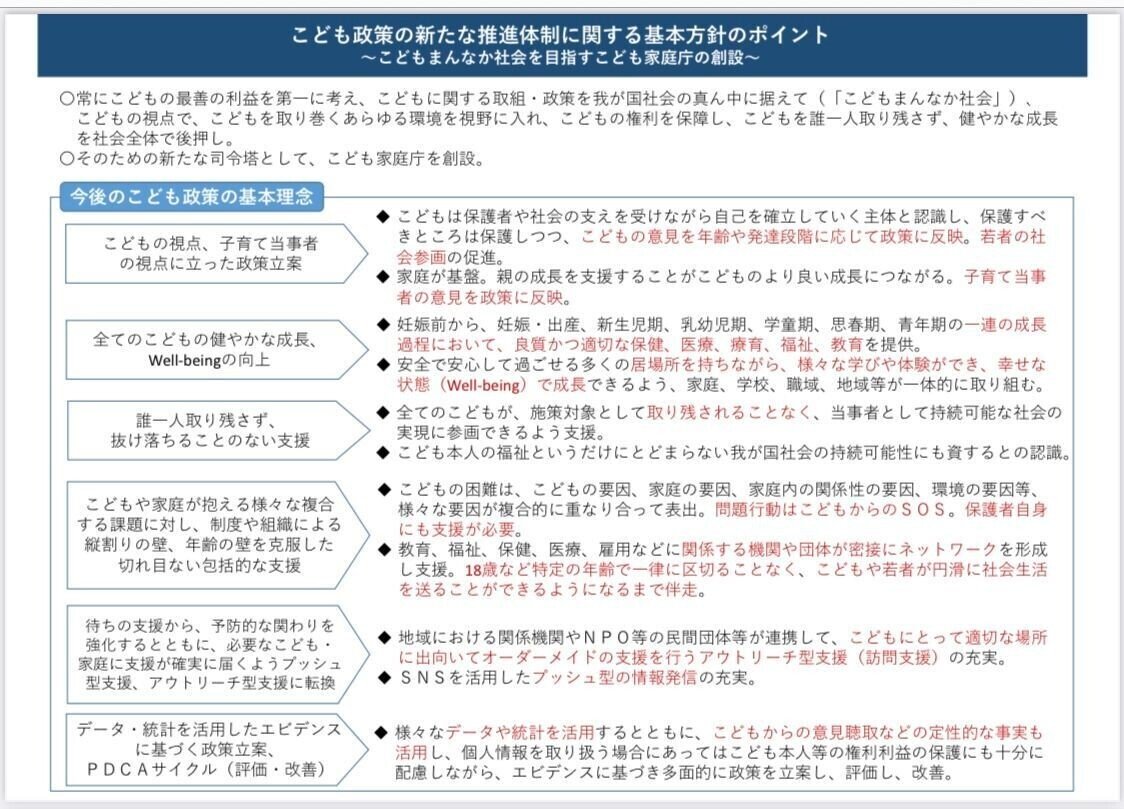

まず、基本方針はこちら。 全5ページで図解されていてわかりやすいですね。ざっと掴むにはまずこちらを見てみるのがよいかもしれません。

続いて全文こちら。24ページありますが、本文は17ページほど。2枚印刷両面で紙代セーブしながら印刷してみました。こんな感じの文章。

どんな視点で読んでみようか

読むにあたってさて、どんなあたりをポイントに読んでみようかなと、、、整理してみましたが、まずは①庁名に「家庭」という言葉が入っていることについて、それがどう捉え記載されているのか。②全般的に何に重きが置かれていて何が新しいのか。③産前産後の部分でのケアの不足はどう描かれているのか。あたりかな、と、読み始めました。

「こども「家庭」庁」ということについてどう説明されているか

大変議論にもなっていますが、この庁名にはぱっと「家庭が、苦しい」という方々のお顔も浮かぶことがあり、ドキっとするものが初見でありました。その感覚は今後多くの方が、どのように説明を受けても、名前から受ける印象だと思います。

その上で、実際に本文を読んでいくと、その考え方が一番示されているのは資料記載ページ数でP.2なのかなと思いました。そこではこの3点が記載されていました。

「こどもは家庭を基盤とし、地域や学校など様々な場所において、様々な大人とのかかわりのなかで成長する存在である。こどもの成長を支えるためには、家庭における子育てをしっかりと支えることが必要であるが、核家族化や地域の関りの希薄化などにより、子育てを困難い感じる保護者が増えている状況にある。」

「子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげることを通じて、保護者が自己肯定感を持ちながらこどもと向き合える環境を整え、親としての成長を支援し、保護者が子育ての第一義的責任を果たせるようにすることが、こどものより良い成長の実現につながる。」

「保護者による虐待や養育困難などの理由により、こどもを家庭において養育することが困難又は適当ではない場合においては、できる限り家庭と同様の養育環境において継続的な養育が保障されるよう必要な措置を講ずる。」

「基盤となる家庭こそが揺らいでいる家庭もあるなかで」ということを前提としながら、家庭だけでは厳しい現状と、保護者支援がこども支援につながること、社会的養護が必要なこどもへの環境補償が必要であることを、もう少し言い切ってもらえるとわかりやすいのかな。。。と思いました。でも「家庭だけによろしく」、という風には描かれていない、ことは理解できました。これからもその前提や考え方が崩れていかない事が大事です。

重きが置かれていること

こちらの資料にもあるとおり

こどもの視点ということが一番トップにきています。その「こども視点」というときに、どう子どもたちが安心して、声を出せるかですね。それこそ子どもたちがよく分かっている部分でもあるので、子どもたちにも聞いていきたいとことろです。こどもたちの埋もれてきた声まだ声になってない声もたくさんあるので、地域に既にある居場所や施設が感じていることに耳を傾けることも必要でしょう。

そして、体制としては

と3つの部門で進めるということ。

そのために安定財源の確保をしていくとあります。

『安全で安⼼して過ごせる多くの居場所を持ちながら、様々な学びや体験ができ、幸せな状態(Well‐being)で成⻑できるよう』というの言葉が出てきていますが、この多くの居場所を持ちながら、学びと体験ができる、ウェルビーイングであれること、大事なキーワードだと個人的に思います。

産前産後の部分でのケアの不足はどう描かれているのか

これは、P.9の「成育部門」の1)に描かれていますね。

支援を必要とするすべての母子が、全国どこに住んでいても、産後うつの予防等心身のケアや育児サポートといった産後ケアなどの支援を受けられる環境の整備を進める。さらに、関係府省と連携しながら、相談支援等により男性の子育てへの参画促進に取り組む。

男性の子育てが「参画促進」になっているのはどうかな・・・?と思いましたが、全国どこに住んでいても、「すべての母子が」「心身ケアや育児サポート」が受けられる整備を進めるということはすごく大事です。ここは本当に今足りない、、、母子保健コーディネーター等の配備も進んでいますが、私が住んでいる横浜市戸塚区では1人が700人程度を担当していますし、心身共にふらふらーっとしていてもなんとか頑張って乗り切ろうとしている人が戸塚限らずどこでも本当にたくさんいます。かなり危ういところで日々の生活、毎日を保っていたり、保てていないかたもいます。

コロナ禍では尚更。区役所の3階でとつかの子育て応援ルームとことこというところの情報スペースの運営をしていて年間1万弱の来場があり月100件前後の相談を受けていますが、そこに来れている人も氷山の一角。これはどこの支援施設の方々との情報交換でも聞きますが、コロナ禍では来場者数も減り、相談も増えたわけではなく。結局多くの方がそれを誰にも相談せず、他の子育て中の方との交流もほぼなく、1人や2人でなんとかぎりぎりの状態を乗り切っていた現状が今になって、子育て中の方が少しずつ外に出始めた中で聞く状態です。そういうものかと思っていたら相談すらしないし、相談の発想がわかない。ここは民間だけではどうにもならない部分、産後の母子の身体と心を十分にケアするところに、今本当になんとかならないものかとやきもきする日々です。

こまちぷらすとしては、こまちカフェという敢えて「支援」をうたっていないふらっと立ち寄れるカフェを運営をしていますが、そうした中で毎週オンラインで無料でおしゃべり会を産前産後の方向けに開催してきました。(今は月3、リアル月1)昨年1年で117人の方が参加。(その様子先日NHK首都圏ネットワークで紹介されました、WEB記事はこちら。)

このオンラインのおしゃべり会やこの記事にもある無料の出産祝いをまちのみんなでつくり届けるウェルカムベビープロジェクトもなんとか地域の方のご寄付や企業の方々からのご協賛で取り組みを続けることができています。(今年は特にご寄付ご協賛が集まってなくて大変ですが・・・)多くのNPOや団体がこうした今起きている現状にただ止まっていることができずできることをなんとかやろうと形にしていますが、やはり産後の母子の身体と心を十分にケアするところはまだまだ圧倒的に足りないと言わざるをえません。ついつい長文になりました。

まだまだ読み進めながら気づいたこと、教育との連携、地域で支える部分、財源を社会全体で支えていくという部分についての記述等、まだまだ読んだり勉強したりしないといけないなぁと思う部分が多々ありました。

こどもの視点、子育て当事者の目線でと書かれている中で、こどもたちの日常、子育て当事者の日常、居場所の日常から見えてることと、相談の場から見えていること、こうした政策の動きといったりきたりしながら話したり、スタッフとも勉強したり、発信したりしたいなと思いました。

最後に、こまちぷらすの活動もウェルカムベビープロジェクトも本当にたくさんの方のご寄付で成り立っています。ありがとうございます。まだまだできていないことばかりです、ご支援応援大変励みになります。