見落とされがちなこと

いろんな分野の方々とここ数週間対談をしました。公開しているものもあれば非公開で意見交換した方々もいます。その中で思ったことなのですが、地方創生、経済活性化、子育て層の誘致、女性活躍、雇用率アップ、市民活動の担い手像・・・いろんな課題や方向性の議論があるけれども、どこかその議論のどこでも見落としているもやーーーーっとしたものがあるなと思っています。

図にするとこんな感じでしょうか。

この緑のもやーーーーとした部分には、人がいます。

活躍を!担い手に!という前に、その人たちがとことんとことん職場・家庭・教育・・・どこと特定はできないほどに、いろんなところで削がれてきた力があることを前提にしないといけません。

力そぎ落としワード

それが静かに静かに削がれているので、誰も気づきません。「力そぎ落としパワーワード」が無意識に(おそらく大きな悪意なく)向けられ続け、続けいつしかこの緑の言葉が出るようになります。

そのそぎ落とす言葉はいろんな形で聞きます。

「そんなことも分からないのか」

「お前には無理だな」

「努力不足だ」

ここまで明確な言葉になってなくても、それらのメッセージが隠れている言葉の種類は山ほどあります。また、「謙虚さ」の文化にある自分を卑下する言葉が自分の口からも発せられることで、口からも耳からも刷り込まれます。

いつしかそうなのかな。そんな自分なんだ、と思っている状態のときに、いろんな支援や施策があってもなかなか刺さりません。入口でこの緑ブロックが発動し、自分とは無関係なこととシャッターが閉じます。

ここをゆっくり溶かすこと、溶けていく感覚になっていくこと、このプロセスをすっとばしていろんなことをしすぎです。

でも少し溶けていくと、言葉のトーンが少し変わります。(オレンジの言葉に)

このプロセスを経た人はとても強いと思います。

経験している人は待てる

「努力不足」と思われることがいかに、「無理解」が背景にあるか。

自信を持つことがいかに難しいか。

自信をもってなんでも器用に、コミュニケーション力高くできることを前提としたことがいかに無理難題か。

そして、これを体感したり経験をした人は、待つことが上手だなと私は思います。

また、誰かにそっと後押しされた人は後押しするタイミングも上手だなと思います。

そんないろんな痛みをも想像できる人がいて、その自分も他者も違う種類の喪失を共有できる人たちが何かに突き動かされる、そういうアクションのつながりの先にあるのが「コンパッション都市だ」ということを先日慶応義塾大学堀田聡子教授に教えてもらい、先日それをテーマにご一緒登壇する機会もいただきました。

そういう街は生きやすい

そういう人たちが、少しずつ話し合い・チャレンジができ、結果的に弱い依存先も多様に増えて、地域のつながりが重層化して、結果として生き生きと活動している人やそう活動できない人も待てる人が多い。

下の図のように、結果として地域社会や経済の持続性も生まれるのでないでしょうか。それがまだ充電をしている人たちがただ「居れる場」をつくることに還元できれば、好循環になるでしょう。その上に様々な施策をのせていけば噛み合っていくでしょう。

そんな循環がある街だと生きやすいな、子どもも大人も。と思います。

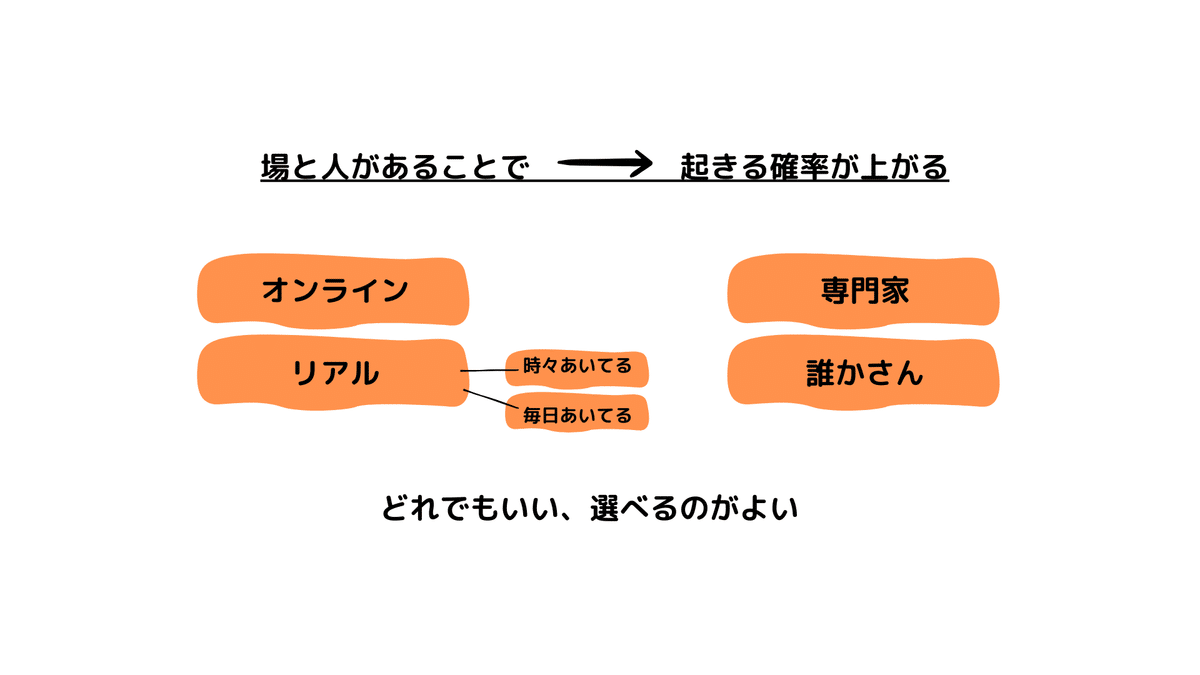

そこへの「てこ」は何かなと思うと、私は場と人だと思います。

場があり、人がいることで、先ほどの緑からオレンジへの「⇒」が起きる確率が上がります。

場はリアルでもオンラインでも、専門家でも街の誰かさんでも、いいと思います。リアルも時々あいていたり、毎日あいていたり。いろいろあるのがいいでしょう。

私たちはこの場をつくりたくてつくりました。

リアルで、毎日あいていて、誰かさんがいる。(日祝はお休みしてますが)そんな場です。

リアルな場では、仕掛け次第ではありますが、混ざりやすい性質があると思います。同じ空間を共有するということは自然と聞こえてくる言葉に触れたり、これまで会ったことがない価値観とすれ違う可能性が高いからです。「その偶然が起きる」可能性が高い、必ずではないけれども可能性があるというだけで大きな価値です。

また、「今だったら行ける」「今日だったら行ける」ということは結構大事なことです。明日じゃなだめなんです。来週や来月じゃだめなんです。そういうぎりぎりのときには、「今この瞬間ならば」というタイミングを本人が逃さず行けることが大事です。その瞬間が次いつやってくるか分からないからです。

そして、5分だけでいいから少し見ていてほしい、ちょっとお願いできる?と連絡できる相手が30分圏内か5時間先にいる相手かで、依頼しやすさが変わります。なので、住んでいる地域にいる人とつながれる可能性がより高いということもリアルならではの特徴です。

ちなみに、私はオンラインの場も大変好きです。それだから話せる、オンラインだから情報を得られる時もあります。なので、どの場がよりよいというわけではなく、私たちの場合は、その場をつくりたくてつくったということを改めて強調したいと思います。

忘れてはいけない前提

ただ、大事な前提を忘れてはいけません。

リアルな場はハードルが高い。仲良くなりましょうの場は案外居づらい。

このこの「さあ仲良くなってください」という場は苦手だけど、何か他にやることとか、居ることへの口実があって、そこに足を運んでいっているうちに段々と話せるようになっていくらいがちょうどいい。

(このあたりは、早稲田大学石田教授との対談をご覧ください)

そんな場がたくさんあったら、いい。

私たちの挑戦はそんなことへのチャレンジです。詳細はこちら。