『凝縮系物理学』§4:絶縁体における磁気秩序

§4.1 フェライトはなぜ磁性をもつのか?

前節では、電気伝導を有する金属の磁性について考えた。この節では、酸化物などの絶縁体化合物を対象にする。

3d磁性金属を含む化合物絶縁体は多くあり、NiO、CoO、FeO、MnO(すべてNaCl型)や、KNiF3、KCoF3、MnF2など酸素を含まないものもある。これらは反強磁性の絶縁体になる。

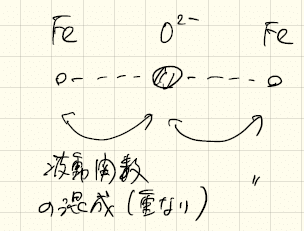

反強磁性になりやすい理由を考える。例として、Fe酸化物(フェライト)を考えると、結晶中ではFe-O-FeとFeイオンとOイオンが(交互に)並んでおり、酸素イオンを介したFeの磁気モーメント間の相互作用が重要になる。磁性イオン(Fe)と隣の陰イオン(O)の波動関数の混成により、磁性イオン同士の波動関数が重なり合い、電子の飛び移りに有利な反強磁性が好まれる。

フェライトにおいてFeの磁気モーメントは反強磁性的に結合しているが、全磁気モーメントが完全には打ち消しあわないために磁化が生じる(フェリ磁性)。フェライトの例としてスピネル型の物質を考えると、MOFe2O3と表現される。ここで、MはMn^2+、Fe^2+、Co^2+、Ni^2+、Cu^2+などであり、FeはFe^3+である。よって二種類以上の異なる磁性イオンが反強磁性的に結合している状況になり、フェリ磁性が生じる。

§4.2 超交換相互作用

陰イオン(酸素イオン)を介した磁気相互作用は、超交換相互作用と呼ばれる。陰イオンとして酸素イオンを考える場合だけでも超交換相互作用の評価は複雑である。なぜなら、磁性イオンにも多くの種類があり、またM-O-Mがまっすぐ並んでいるか、角度をもって並んでいるのかによって状況が異なる。このように磁性の種類と配列の仕方によって強磁性的か反強磁性的かが変わる。

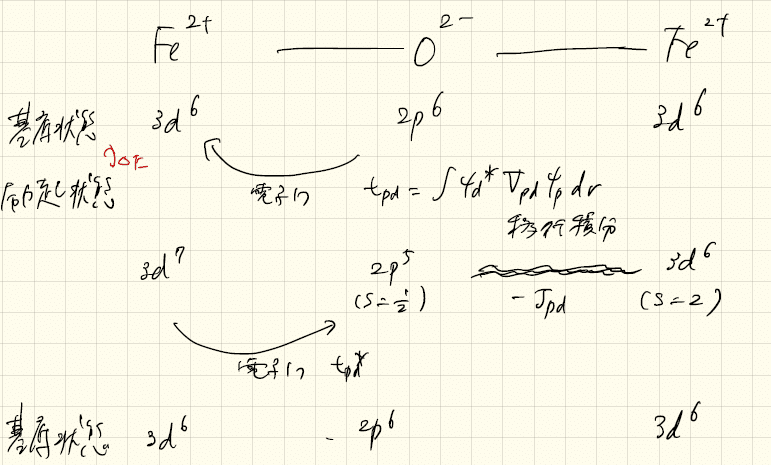

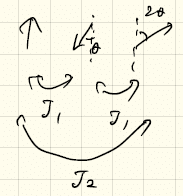

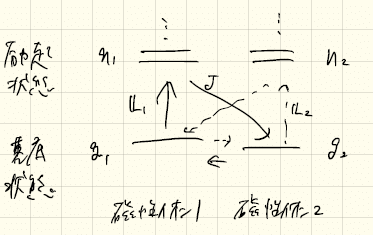

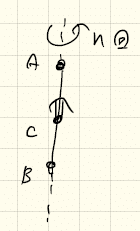

超交換相互作用は、MイオンとOイオンの間の量子力学的な電子の飛び移り→戻るプロセスで説明される。例として、Fe^(2+) - O^(2-) - Fe^(2+) を考える。Fe^(2+)は3d 6 (S=2)、O^(2-)は2p 6 (閉殻)である。

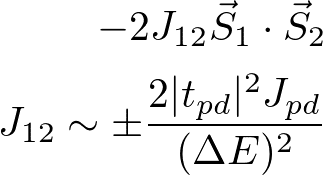

O^2-から左のFe^2+へと電子が1つ飛び移り、またもとに戻るプロセスを考える。途中の電子が左のFeイオンに1つ移った状態でOイオン(2p5なのでS=1/2)と右側のFeイオン(S=2)が相互作用する。飛び移りのエネルギーをt_pdで表し、途中のFe-O間の相互作用を-J_pdを表すと、この過程による交換相互作用は

と書ける。詳細は置いておいて、符合に注目する。交換相互作用の符合は、J_12の係数の前についている±と、J_pdに依存して、正にも負にもなる。つまり、強磁性になることもあるし、反強磁性になることもある。

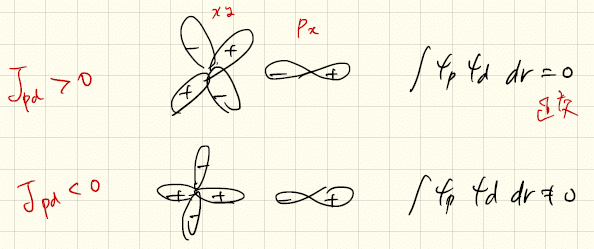

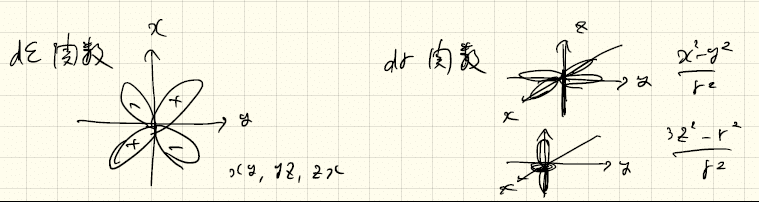

磁性イオンの3d軌道の詰まり方によっては、Oイオンから上向きスピン電子か下向きスピン電子のどちらが磁性イオンに移るかが変わる。つまり、磁性イオンの3d軌道において上向きスピンの準位がすべてつまっていたら下向きスピン電子しかOイオンから飛び移れないわけであり、これが符合を決める一つの要因になる。J_pdの符合は、M-O-Mの角度に依存する。これは、Oイオンのp軌道とMイオンのd軌道が異方的な形をしていることを思い出すと、波動関数の重なり具合がM-O-Mの角度によって変化することに起因する(下図)。

強磁性か反強磁性かを判定する簡単なルールとして、金森-グッドイナフ則がある。縮退があって軌道状態についての立ち入った考察が必要な場合を除いて以下の法則が成り立つ。

①同種の磁性イオンが陰イオンを挟んで一直線上に並ぶときは、超交換相互作用は反強磁性的である。

②高スピン状態のFe3+ (dγ2dε3)とCr3+(dε3)の組み合わせのように、一方の原子の不対スピンがdγ軌道になくdε軌道にだけ存在するときの相互作用は強磁性的である。

③一方、磁性イオン-陰イオン-磁性イオンを結ぶ線が陰イオンで90°に折れ曲がるときは、①が強磁性的、②が反強磁性的である。

[例] 180°の場合 90°の場合

d3-d3 (Cr3+ - Cr3+など) AF F

d8-d8 (Ni2+ - Ni2+など) AF F

d8-d3 (Ni2+ - V2+など) F AF

d5-d3 (Fe3+ - Cr3+など) F AF

ここで、dγとdεは、結晶場分裂したd軌道である。1つの原子の電子を考えると、ポテンシャルが球対称なので球面調和関数を使って状態を表せたが、実際の結晶中ではポテンシャルは球対称でなく、結晶格子の対称性と同じ対称性を有する。立方対称な場合、5重に縮退した3d軌道は、2重のdγ軌道と3重のdε軌道に分裂する(結晶場分裂)。dγ軌道とdε軌道の特徴として、dγ軌道は、x,y,z軸の方向に伸びた電子雲をもつが、dε軌道は軸方向に電子雲はない(x軸とy軸から45°ずれた方向([110]の方向)に電子雲をもつなど)。この異方性が、磁性イオン-陰イオン-磁性イオンの角度に依存して強磁性と反強磁性のどちらが発現するかが変わる一因となる。

§4.3 二重交換相互作用

LaMnO3とCaMnO3は共に(Mnの)反強磁性絶縁体であるが、それらを混ぜた(La_{1-x}Ca_{x})MnO3は0.1<x<0.5で強磁性を示し、伝導度が増大する。この現象の理解には、Mnイオンの価数に注目する必要がある。LaMnO3はMn^3+であり、CaMnO3はMn^4+である。これらを固溶することにより、Mn^3+_{1-x}Mn^4+_{x}となり、Mn3+とMn4+が混じる。Mnイオン間の電子の移動(Mn^3+ - Mn^4+ ⇒ Mn^4+ - Mn^3+)により、強磁性と伝導性が説明される。

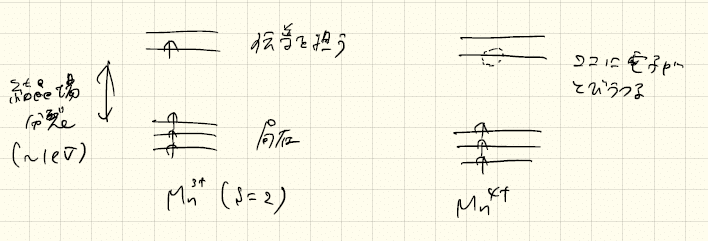

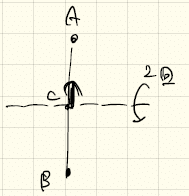

LaMnO3とCaMnO3では、結晶場分裂により、3d軌道は3重と2重の軌道にわかれる(下図)。

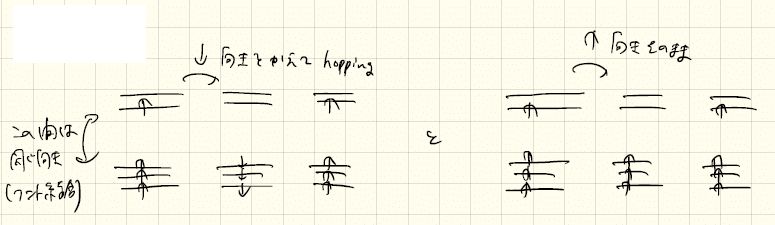

Mn4+においては、エネルギーの低い3重の軌道に電子が3つ入って局在しており、Mn3+のイオンではそれに加えて上のエネルギー準位にも1つの電子が入っている。この高いエネルギー準位にある電子が隣のMn^4+イオンに飛び移ることができる。フント結合により、Mn^4+もMn^3+でも一つのイオン内の電子のスピンはすべて同じ方向にそろっている。一方、隣合うMnイオン間では、強磁性状態であれば同じ向きに、反強磁性状態であれば交互に反平行にスピンが並んでいることになる。問題は、電子がMn^3+からMn^4+に飛び移るときに、スピンの向きを反転させて移動するか(反強磁性)、向きを保ったまま移動するか(強磁性)のどちらがエネルギー的に得であるか、ということである。La_{1-x}Ca_{x})MnO3では、スピンの向きを保ったまま電子がMnイオン間を移動したほうがエネルギー的に得であり、結果として強磁性状態が生じる。この機構を二重交換相互作用と呼ぶ。

§4.4 らせん磁性

磁気モーメントがぐるぐると回った構造をとるらせん磁性の起源は、①フラストレーションと②Dzyaloshinsky-Moriya相互作用の2種類がある。

①フラストレーション

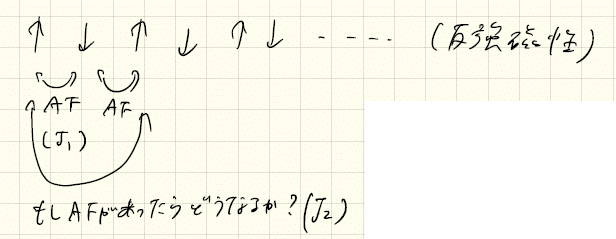

1つ目の状況として、1次元的な反強磁性状態(上、下、上、下、、、の鎖)を考える。最近接の相互作用として反強磁性相互作用(J_1)があるわけだが、第二近接にも反強磁性相互作用がある場合にはどうなるだろうか。

反強磁性状態の場合には第二近接は強磁性的になっている(同じ向き)なわけであり、第二近接の反強磁性相互作用(J_2)は、磁気モーメントをひっくり返そうとする。しかし実際に磁気モーメントがひっくり返って第二近接が反強磁性になったら、今度は最近接が反強磁性にならなくなるので、どちらにせよ両方の相互作用を満足させられる状態にはならない(フラストレーションのある状態になる)。

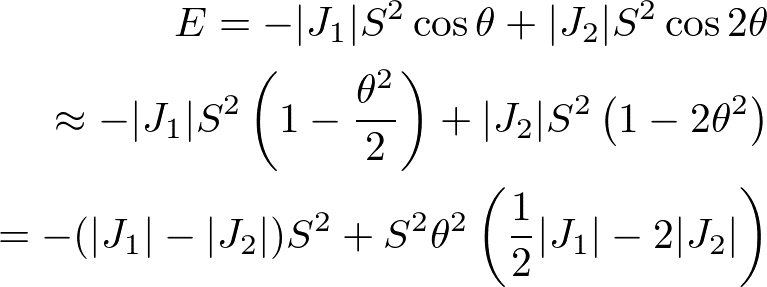

このように第二近接が反強磁性相互作用をもつとき、反強磁性状態ならば、最近接のエネルギーは得をし、第二近接では損をすることになる。エネルギーを評価してみると、

![]()

と書ける。ここでスピンをSとおいた。最近接の相互作用が第二近接の相互作用よりも大きいとき、E<0となるので、それなりに安定である。しかし、以下で示すように、スピンをねじってらせん構造となった場合には、よりエネルギーが低くなる場合がある。

下図のようにらせん構造を考え、もともとの反強磁性状態からのずれを角度θで表す。

この場合のエネルギーは

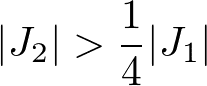

ここで、簡単のためθ<<1を仮定した。第一項は先ほどの反強磁性状態と同じだが、第二項が付け加わっている。第二項は

で負となるため、第二近接相互作用がそれなりに強い場合には、らせん磁性の方が安定であることがわかる。

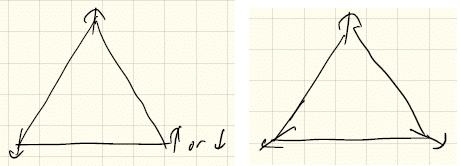

第二の場合は、幾何学的フラストレーションである。図のように、三角格子上にスピンが配列しており、最近接が反強磁性相互作用をもつ場合には、(先ほどと異なり最近接相互作用だけを考えても)反強磁性配列を作ることはできない。この場合には、折衷した状態として120°磁気構造が作られることがある。

②Dzaloshinsky-Moriya相互作用(DM相互作用)

これまで考えてきた交換相互作用はS_1・S_2の形であったが、S_1×S_2の形の相互作用もあり、この相互作用は磁気構造をねじるはたらきをもつ。

2つの磁性イオンS_1とS_2を考える。摂動として、LS結合(L_1・S_1とL_2・S_2)と交換相互作用S_1・S_2を考え、基底状態から励起状態への遷移→隣の磁性イオンとの交換相互作用→基底状態に戻る、という過程を考える。

二次摂動の結果

を得る。S_1×S_2にDベクトルがかかっている形をしている。Dには虚数が入っているが、Lの非対角項は純虚数なので全体としては実数になる。また、Dは、λ(スピン-軌道相互作用)とJ(交換相互作用)に依存している。二次摂動なので、Jよりもエネルギーが小さい。

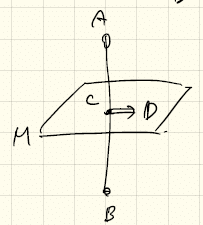

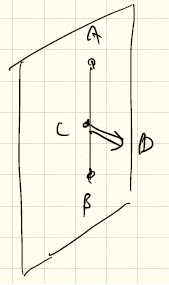

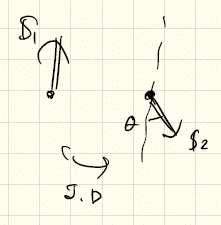

Dベクトルは対称性がよい場合にはゼロになり、対称性による制約を受ける。AとBの2個の磁性原子を結ぶ直線と、その中点Cをとる。

(i) C点において、反転対称がある場合は、D=0

(ii) C点において、A-Bに垂直な鏡面があるときは、D//鏡面(面内の方向は不定)

(iii) A-Bを含む鏡面が存在するときは、D⊥鏡面

(iv) C点において、A-Bに垂直に二回回転軸があるとき、D⊥二回軸

(v) A-Bを軸とするn回軸があるとき、D//A-B

DM相互作用によるらせん磁性は、スピンの平行状態を安定化させる交換相互作用(J S_1・S_2)と、垂直を安定化させるDM相互作用(D・(S_1×S_2))の拮抗により生じる。S_1=S_2=Sとし、反強磁性(J<0)を仮定する。スピンの反平行状態からのずれ角をθとおく。

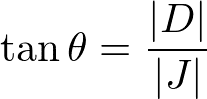

このときエネルギーは、

![]()

最小になるθは、

である。

なお、DM相互作用およびそれによるらせん磁性は、絶縁体に限った話ではなく、金属でも発現する。

§4.5 常磁性(キュリーの法則)

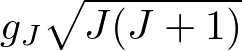

常磁性イオン/原子1つの磁気モーメントは、

![]()

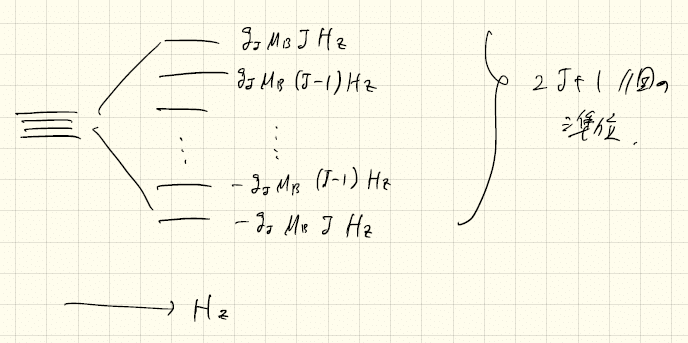

である。ゼロ磁場では全イオン/原子に対してバラバラな向きなので全体で磁化はないが、外部磁場(z方向とおく)により磁化が誘起される。外部磁場によるゼーマン効果のエネルギー(ゼーマンエネルギー)は

![]()

であり、J_z = -J, -J+1, ... , J-1, J と2J+1個の準位にわかれる。

J_z=nの準位にある確率は、ボルツマン因子

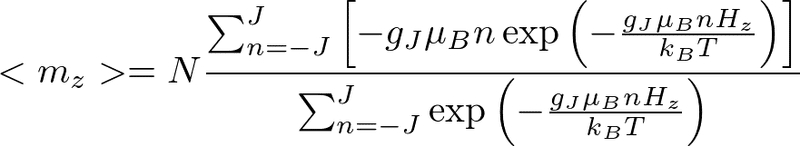

に比例し、この準位の磁気モーメントは、-g_{J} n μ_{B} である。よって、N子の常磁性原子/イオンの集団の磁気モーメントの平均値(期待値)は、

1Tと1Kが大体エネルギースケールが同じなことに注意すると、expの中身は(室温が300 Kで、磁場は高々10 Tくらいなので)1より非常に小さい。よって指数関数はべき展開して簡単にできて、分母は

となる。同様に分子も計算すると、

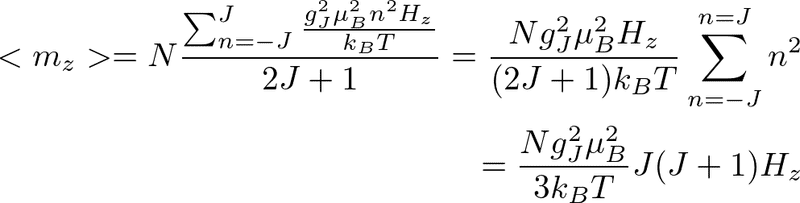

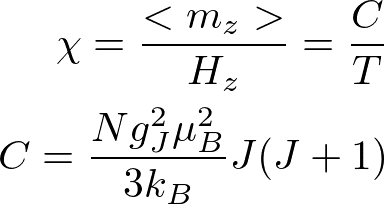

よって、磁場に比例して磁化が生じる。帯磁率は

磁化は1/Tに比例して大きくなる(Curieの法則)。また、磁化の温度変化を測定すれば、

が求まることがわかる。なお、3d遷移金属酸化物の場合は、軌道角運動量の消失により、J(J+1)でなくS(S+1)に近い値が得られることが多い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?