『日本が先進国から脱落する日』 全文公開 第1章の5

『日本が先進国から脱落する日 』 “円安という麻薬"が日本を貧しくした‼ (プレジデント社)が3月1日に刊行されました。

これは、第1章の5の全文公開です。

5 円の購買力は、70年代に逆戻りしてしまった

90年代の夢のような豊かさ

1960年代の末、1ドル=360円の時代に、私はアメリカに留学して、貧乏生活を強いられた。当時の私の日本での月給は、2万3000円程度だった。ところが、留学先のカリフォルニア大学ロサンゼルス校の周辺にあるアパートは、独身用一部屋でも、全て100ドルを超えていた。日本とアメリカの豊かさの差を思い知らされた。

街を歩いても商店に入っても、豊かさに目が眩むほどだった。あらゆるものに対して、「アメリカは何と豊かな社会なのだろう」と驚嘆した。その時の感覚は、いまでも覚えている。

それから20年後の1990年代に、事態は一変した。我が家は、家族5人で、何度か欧米を旅行した。観光地で最高級のホテルを泊まり歩き、貴族さながらの旅をした。オリンピック・バルセロナ大会の頃のことだ。由緒あるロンドンのクラリッジズホテルに、家族全員で泊まったこともある。アメリカでの貧乏学生生活のカタキをとった気分になった。

それからしばらくの間、外国で優雅な生活をできる時代が続いた。2005年には、アメリカ、カリフォルニア州のシリコンバレーにあるアパートに、1年間ほど住んでいた。スタンフォード大学の近くの、緑に囲まれた素晴らしいアパートだった。

ところが、いまではこれらは、夢のような話になっている。家族5人で欧米の豪華ホテルを泊まり歩くことなど、想像もできない。シリコンバレーのアパートも、高くて手が出ない。

1990年代、外国の学者は、「日本の大学に1年滞在したいのだが、生活費が高いので無理だ」と言っていた。いまはそれが逆になっている。

日本の学者は、外国に収入源がないと、簡単には外国で研究生活をするわけにはいかない。日本の学生が欧米の大学に留学するのも、ますます難しくなっている。

70年代から90年代にかけて、円の価値が高まる

右のような変化が生じたのは、為替レートが変化したためだ。

1960年代の後半、アメリカで貧乏学生生活を強いられていた時、日米の為替レートは、1ドル=360円というレートに固定されていた。

1971年8月15日の「ニクソン・ショック」で米ドルと金の兌換が一時停止された。72年には、ドイツ・マルクが変動を始めた。73年2月には円もフロート(変動)を始めた。

その後、ドルに対する価値は、日に日に上昇していった。つまり、円高になっていった。この動きは、80年代、90年代を通じて続いた。それがピークになったのが、90年代の前半だったのだ。

購買力平価、実質為替レート指数とは

ある国の通貨の国際的な価値を表すのに、購買力平価と実質為替レート指数という概念が用いられる。これについては、第3章で詳しく説明するが、簡単に説明しておくと、つぎのとおりだ。

ある基準時点から、アメリカでは賃金や物価が上がり、日本では上がらないとする。この場合、日本人がアメリカで同じものを基準時点と同じように買えるためには、基準時点より円高になる必要がある、この為替レートが 「購買力平価」(PPP)と呼ばれるものだ。

購買力平価と実際の為替レートの比率が、「実質為替レート指数」である。この値が100を下回るのは、実際の為替レートが購買力平価より円安である場合だ。この場合には、基準年次と同じ購買力を維持できるほどには、実際の為替レートが円高になっていないのだ。

いまの円の購買力は90年代の半分以下

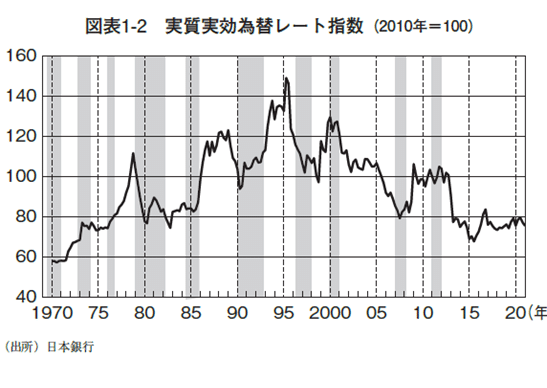

2010年を100とする実質実効為替レート指数の変化を見ると、図表1 ― 2のとおりだ(「実効」とは、対ドルだけでなく、さまざまな通貨との総合的な関係を示していることを意味する)。

1970年には実質実効為替レート指数は58程度であった。変動制に移行して以降、70年代後半まで、ほぼ一貫して円高に動いた。

その後、一時的に円安になり、80年代の中頃までその状態が続いたが、80年代の後半から再び円高が生じ、1995年4月には実質実効為替レート指数は150・8となった。これは、70年代初めの3倍程度の水準だ。

その後、下落して1997年には100程度になったが、1999年頃から再び円高になり、2000年には120台となった。

下落傾向は続き、2007年には80台となった。リーマンショック後の2009年頃に再び円高になり、100を超えた。その後、2013年から顕著な円安が進行した。

結局のところ、最近の実質実効為替レート指数は、90年代中頃のピークに比べると、半分以下の値になった。

そして、2021年では、日本円の購買力は、70年代と同程度にまで低下してしまった。80年代と90年代に日本が豊かになったのだが、いまにしてみれば、つかの間の夢に過ぎなかった。そしていま、アメリカに最初に留学した時と同じ状態に戻ってしまったのだと思うと、感慨深い。

なお、ここで言っている「豊かさ」とは、絶対的なものではなく相対的なものだ。例えば、70年代には日本人はロンドンの三流ホテルにしか泊まることができなかったが、80年代、90年代には一流ホテルに泊まれるようになった。ところがいま再び、三流ホテルに戻ってしまった、というようなことだ。

三流ホテルといえども、いまの設備は、70年代の一流ホテルよりよいかもしれない。例えば、70年代には一流ホテルにもエアコンがなかったかもしれないが、いまは三流ホテルにもあるといったことだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?