先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代 -出雲街道- 絵本朗読動画あります)14 #063

先祖が生きた岡山県津山の歴史を調べて14回目。江戸時代(森藩)は最終回です。

今回は、森藩が整えた「出雲街道」にまつわるお話です。

1.出雲街道とは

出雲街道は、古代.中世に造られ、出雲地方と大和地方を結ぶ重要な交通路でした。この辺りは、製鉄が盛んで、たたら遺跡も多数発見されていることから、「出雲街道は鉄の道」としての機能を担っていました。

その後…

織田信長、豊臣秀吉の時代、全国的な道路整備網の第一歩が踏み出され、徳川家康は、江戸と各地を結び、大名に参勤交代をさせるため、道路整備と交通制度を完成させていきました。

※1601(慶長6)年、徳川家康は、江戸を起点とした各地を結ぶ交通路「五街道」の整備を開始、4代将軍家綱の代で、それらが基幹街道に定められました。

【五街道】

東海道…1624(寛永元)年完成

奥州街道…1646(正保3)年完成

中山道(中仙道)…1694(元禄7)年完成

日光街道天皇1636(寛政13)年頃完成

甲州街道…1772(明和9)年完成

脇街道も整備され、出雲街道はそのひとつです。

現在の国道179号線、181号線に沿って出雲松江から播州姫路に至る街道です。

出雲街道の総距離は208km。

出雲街道の岡山県内の距離は76km。

津山〜江戸の距離は680km。

2.津山の森藩が整備した出雲街道

参勤交代が始まると、森藩は道路を整え、出雲街道が津山城下を通るようにかえました。

街道の様子

⭐︎出雲街道には、一里(約4km)ごとに一里塚をつくりました。

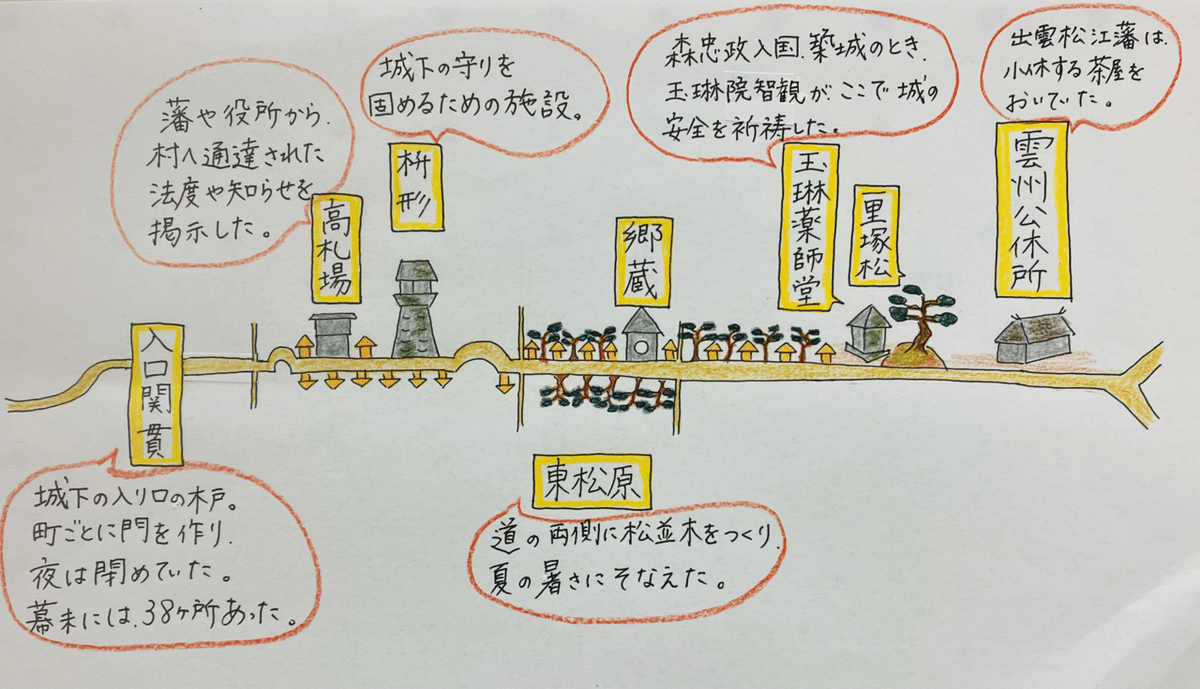

⭐︎現在の津山市東松原の旧道(出雲街道)の、当時の様子を、以下にイラストで紹介したいと思います。

⭐︎森藩時代の津山城下では、参勤交代の輸送に使うため、30人の人足と、30頭の駅馬を用意していました。

宿場の様子

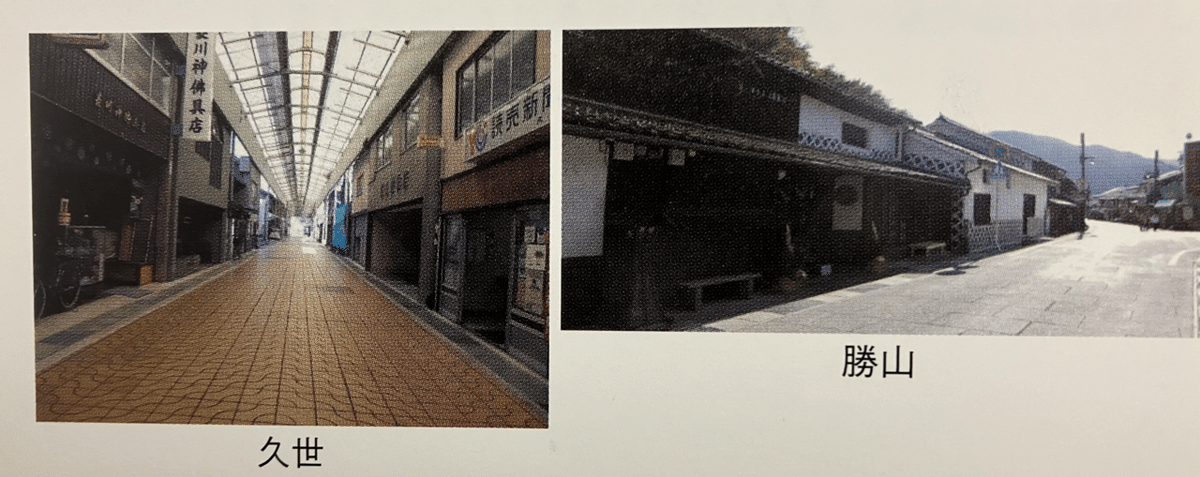

⭐︎岡山県内にある、出雲街道の宿場は、《新庄、美甘(みかも)、勝山、久世、坪井、勝間田、土居》につくられました。

宿場の現在の様子。この写真は、私が絵本制作のために撮ったものです。

⭐︎出雲街道が整備されると、商業や交通が発達し、農村にも俳句や歌舞伎など、江戸や大坂の文化が伝わるようになりました。

⭐︎【現在の出雲街道全体】については、このサイトがとてもわかりやすくて素晴らしいです。

↓↓

「出雲街道を歩こう」

⭐︎『出雲街道」のシリーズもあります。

3.『出雲街道 土居宿物語』を朗読しました。

私が暮らす市内にも出雲街道が通っています。その中に土居宿という宿場があります。

※詳細は、↓動画内で説明しています。

『美作の歴史 出雲街道 土居宿物語』は、2010年、私がこの地域の小学校に勤務した際、「絵本に残したい」と思い制作しました。

動画には、絵本の朗読、土居宿の現在の様子も収めましたので、どうぞご覧ください。

4.次回のお話とお知らせ

森藩の時代が終わり、次回から、松平藩の話です。初代藩主 松平宣富(のぶとみ)は、徳川家家康の二男、秀康の子孫で将軍家の親戚でした。

お楽しみに。

お知らせ…7月中旬、ちょっとベトナムへ行ってきます。よって、次回の『先祖踏査記録』は7月末〜8月初旬に更新する予定です。

いつも私の記事を読んでくださり、ありがとうございます。感謝いたします。これからも、よろしくお願いします。

【参考文献】

『城下町 津山」日高一著 山陽新聞社 1993

『シリーズ 藩物語 津山藩』 岩下哲典著 現代書館 2017

『わたしたちの津山の歴史』津山市教育委員会 平成13年

『作東の文化』

『出雲街道 土居宿物語』安藤由貴子 農文協 2010

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?