先祖が生きた地.岡山県津山市(歴史編 江戸時代 -津山藩の誕生-)12 #061

明治時代、先祖が生きた岡山県津山。この地の歴史を調べて今回で12回めになります。

前回は、江戸時代の津山を調べる過程で、岡山城が気になり、ちょっとだっせんしました。

↓↓今回は江戸時代の津山について、この部分です!

「津山藩」の部分で複数回になりそうです。

1.津山藩の誕生

戦国大名、宇喜多直家の息子、秀家は関ヶ原の合戦で、西軍だったため取り残され、伊豆諸島の八丈島に流罪となりました。

宇喜多領の備前.美作には、徳川家康に内通した小早川秀秋が継ぐも、2年後に病死します。そして…

かつて織田信長の信頼があつかった森蘭丸の弟、森忠政は関ヶ原の合戦で、徳川家康に味方し、信濃川中島藩で13万7千石を与えられていましたが、小早川の美作国18万6500石を与えられ、津山藩が成立しました。

※石 (コク )とは?

私は「〜石」の意味を理解できていなくて、調べてみましたが、難しくて。今後の課題です。

石は戦国時代から江戸時代にかけて使われていた米の量を表す単位。

2.初代藩主 森忠政

森忠政の父は、織田信長に仕えた武将で、美濃金山城(岐阜県)の城主でした。

父の死後、忠政は14歳で金山城の城主→1601年、信濃(長野県)海津城主→1603年、美作の領主になりました。

これまでの美作の中心は院庄(目次の4を参照してください)でしたが、忠政は美作の中央にあたる鶴山を選び、津山城を築き、城下町をつくりました。

※この辺りは鶴山と呼ばれていましたが、忠政により津山と改められました。

3.森忠政の国づくり

森藩の時代は、1603年〜1697年まで、95年間続きました。(4代目長成が病死し、後継ぎがいなかった)

忠政は、収入のもととなる田畑を増やすことに力を入れました。そのために、①検地のやり直し、②ため池づくり、③山上がりなど農地の開発などを行い、18万6500石から25万石まで増やしました。

①検地とは…田畑一枚一枚について、面積、収穫高、耕作者の名前などを調べ、検地帳に記載。年貢は収穫高をもとに決められました。

②ため池づくり…農地開発に欠かせない用水。藩は、ため池や井堰づくりに費用を出しました。多くのため池は現在も遺っています。

③山上がり…平地に暮らす農民を台地に移し、その土地を水田にしました。

4.森忠政の城づくり

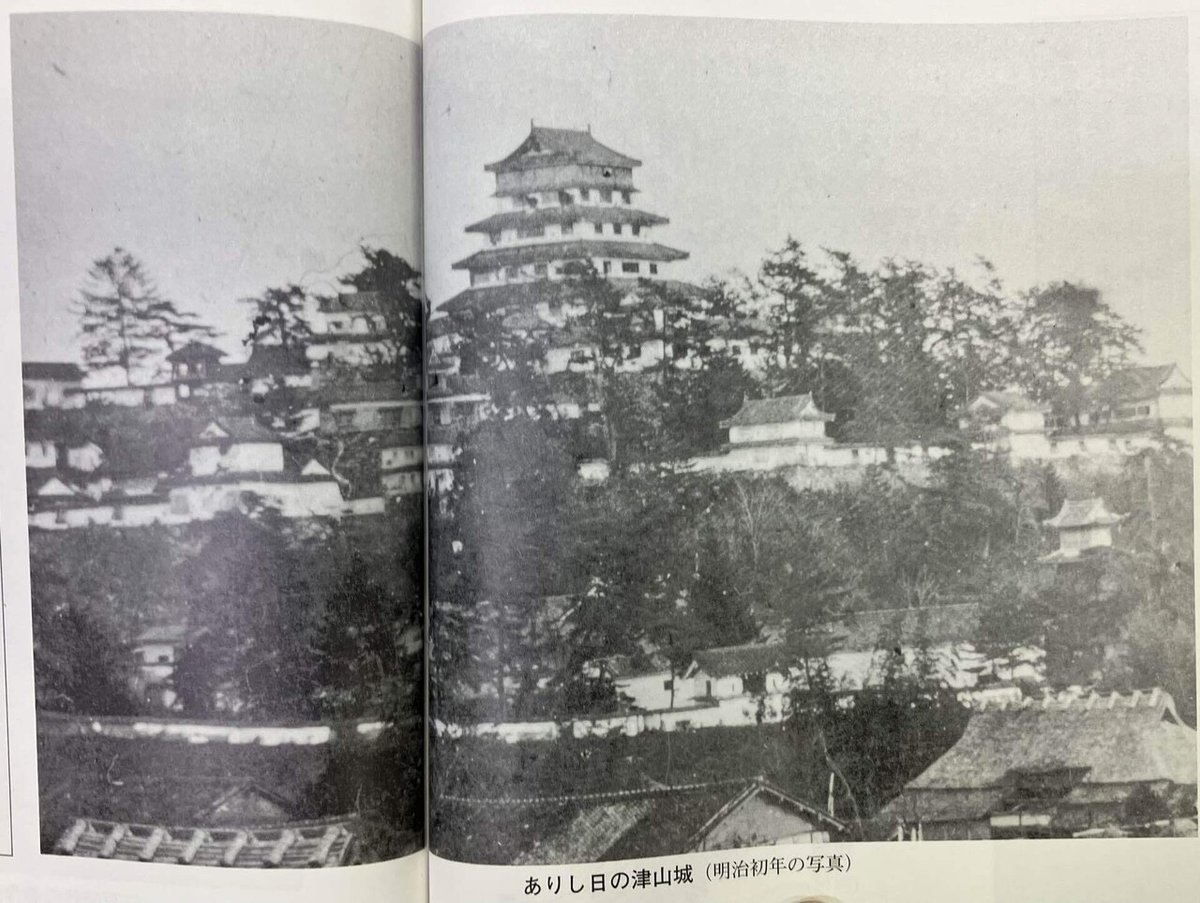

津山城は、1604(慶長9)年、築城に着手し、1616(元和2)年に完成しました(この間に津山の城下町も整備されました)。

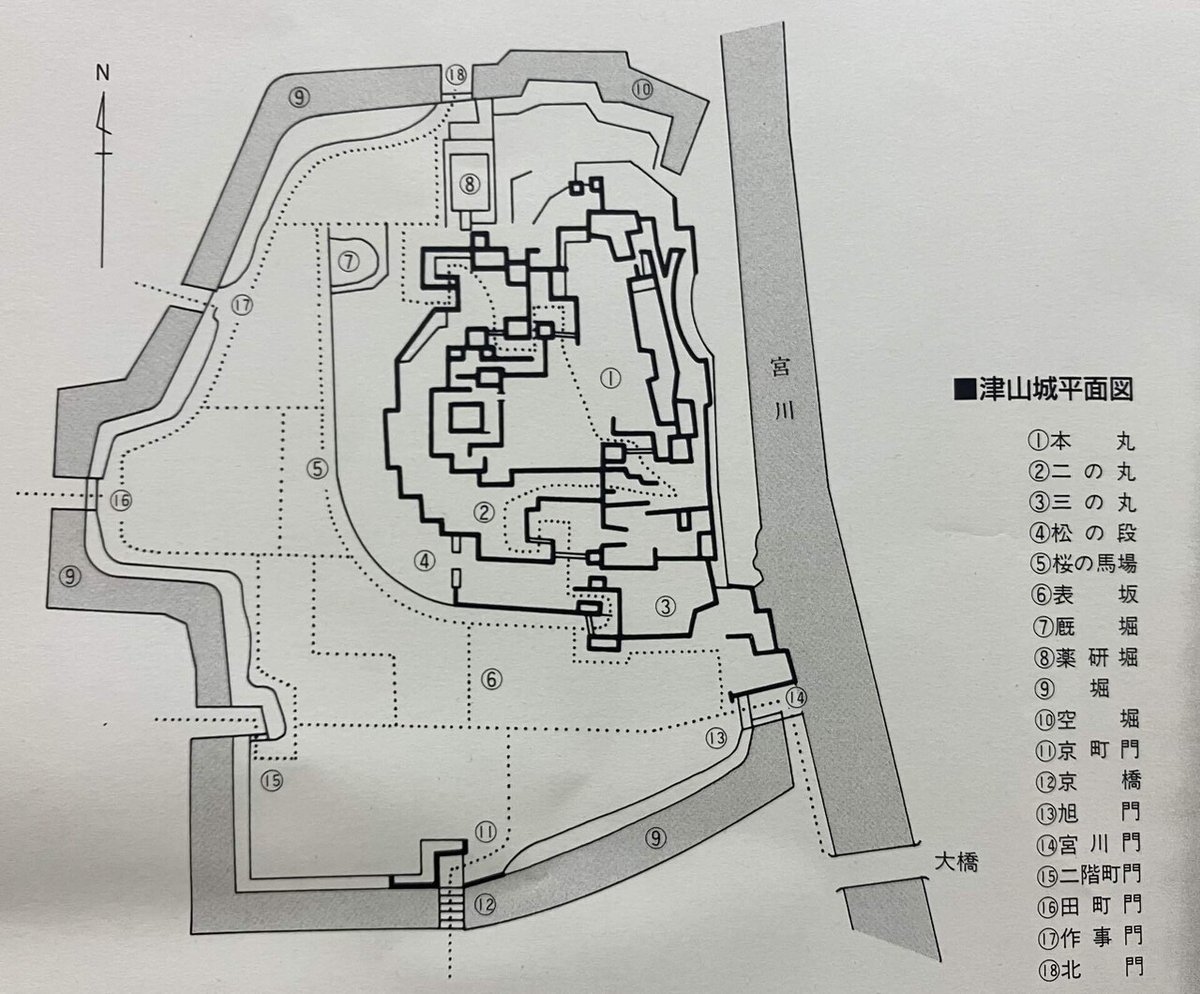

津山城は室町時代に山城がつくられた小山を削りつくられています。吉井川、宮川が自然の堀となっているのも特徴です。

↓吉井川から見た津山城。

忠政は津山の守り神として「徳守神社」を建て替え、城づくりを始めました。

津山城づくりのため、領内各地の民衆は土豪の指揮で労役にかり出され、重臣たちの婦女子は川原で石を拾い、砂を集め、もっこをかつぎました。

毎日、千人を超える人々が働き、忠政も院庄の仮御殿から毎日、馬で現場へ出向き監督をしたそうです。

津山城の特徴

平地から本丸までの高さ…約50m

本丸の広さ…薬11500㎡

城郭総面積…約264500㎡

本丸の部屋数…67室、1400畳

櫓…77棟

門…41基

津山城の石垣は、近江(滋賀県)の穴太衆(あのうしゅう)と呼ばれる石工によって作られました。

1871(明治4)年の廃藩置県、同6年には廃城令7により、天守、屋敷、櫓、門など建物はすべて取り壊され石垣のみが残りました。

藤小雪庵の津山城写真集

2023年6月の週末、津山城に行って来ました。

↓これは明治41年、津山城で撮られた「電話開通式」の記念写真です。

同じ場所で撮ってみました(少しズレていました…)。

紫陽花がキレイ!

天守台からの北西の眺め。

私の先祖が生活していた「椿高下」

5.津山銘菓を紹介します①

美作百味菓匠館 大文字 美作守(くにまもり)

舗創業主人、山本實氏は、森家四代・松平家九代に亘る約二百六十年間と、鶴山城と城下町津山に思いを馳せ、三葉葵に雪月花の風情を最中にし、その名を「美作守」としました。

歴史がテーマのお菓子、好きです。

柚子餡・挽茶餡・小倉餡と一つの最中に三色の餡を詰めました。

読んでくださりありがとうございます。

6.次回は…

津山城とともに進められた城下町について、また二代目森長継の時代に作られた衆楽園について調べていこうと思います。

江戸時代に整備された城下町の地名は、私の先祖が生きた明治時代も、現在も残っていて興味深いです。

7.おまけ…愛の奇石

津山城天守台にある、ハートの石「愛の奇石」。

次回もよろしくお願いします!

【参考】

城びと 公益財団法人日本城郭協会 公認

津山瓦版

『城下町 津山」日高一著 山陽新聞社 1993

『シリーズ 藩物語 津山藩』 岩下哲典著 現代書館 2017

『わたしたちの津山の歴史』津山市教育委員会 平成13年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?