坂田直樹に〇〇について聞いてみた(3)

——坂田さんは、2018年にクラリネットとピアノのための「月の影を掬う」という作品を発表されました。私も偶然、2018年終わりにクラリネットとギターの曲を書いていて、テーマが似ていることから、この二つの作品を比較しながら、お話を進めたいと思います。

まずこの「月を掬う」というタイトルについてお話を聞かせてもらえますか?

クラリネットには低音域のシャリュモーと呼ばれる音域と、クラリーノ、クラリオンと呼ばれる中音域があって、この二つの音域はかなり音色も異なってるんですよね。一つの楽器なのに、二つ異なる楽器を兼ねているみたいな面白さがあるんです。

クラリネットには重音(マルチフォニック)と呼ばれる特殊奏法があるんですが、その重音を用いることで、その二つの異なる音域に同時にリーチすることができるわけです。サックスやオーボエだと音域による音色の違いが均一なのに対し、クラリネットは音域による音色に差があるので、あたかも異なる二つの楽器が同居しているように聞こえて、それがこの楽器の面白さ一つであり、この作品のテーマにもなっています。

タイトルの中にある「月」は空中にあるものとして高音域を、その月の影が映る水面として低音域をイメージしています。その二つが離れてはいるけれど繋がっているような、そういう関係性を描けたらな、という思いから作曲をしました。具体的には、重音の高音域から始まって下の音に移行していく、もしくはその逆であるとか、そういった動きにフォーカスしています。

もう一つ考えていたこととしては、重音の中には微分音と言って、半音階の、例えばドとド#の間の音程を含むものがあって、平均律で調律されたピアノと組み合わせた時に、どうしてもうなりが生じてしまうんですね、しかしながらそのうねりが美しいと感じたんです。例えば、水面に映る月を触ろうとするみたいに、クラリネットの美しい微分音にピアノが触ろうとする、でも触れない、むしろ触れようとしたことで月が滲んでしまう、そういった抽象的なイメージもありました。

——掴み切れないものを掴もうとするような?

そうですね。重音を複雑な音響として捉えるのか、ハーモニーとして捉えるのか、何ていうか、聞こえ方の不安定さ、みたいなものを楽しもうと思いました。

——なるほど。ピアノとクラリネットの微分音を含む重音を組み合わせることで、クラリネットの微分音とピアノが生み出すうなりに敢えて注目したと。

その通りです。つまり、うなりをどう提示するか、ということですね。例えば一楽章冒頭はピアノの低音クラスターから始まるんですが、そういった「グワーン」という、うなりであったり、クラリネットのビスビリャンドという奏法(異なる運指で同音を連続して演奏する)や、声を出しながら同時に演奏したり、異なる奏法やアスペクトで「うなり」を聞く作品にしようと思いました。

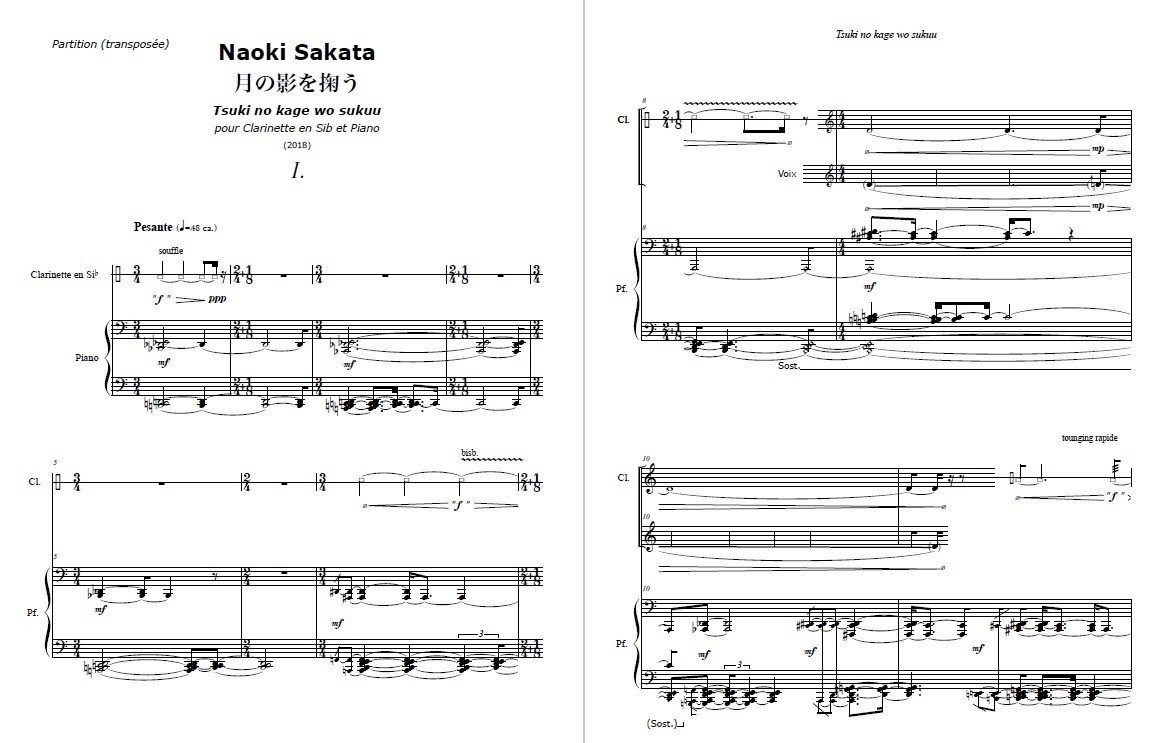

(坂田直樹:月の影を掬うより抜粋)

——「うなり」っていうのは、音色のような意味合いですか?

音色、というのが一つあります。二つ目は、その後、作品で登場する音型の起点となる素材、として捉えています。

わたなべさんの「空中ブランコの閑」は同じように重音に焦点を当てながらも、その音響そのものを覗き込むような音楽だと思ったんです。素材自体が持っている時間にフォーカスしていて、その姿勢は2018年に発表されたオーケストラ作品「朝もやジャンクション」でも見られましたよね。

僕の場合は音響へのアスペクトが少し違っていて、音色というファクターと同時に音高組織から成り立つフィギュア、音型とうなりをどうやって結びつけるか、ということに興味があったんです。

——音高組織っていうのは、倍音列を用いたという意味で、ですか?

いえ、ここではもっと漠然と、音型を作るための純粋な音の並び、という意味です。平均律的な音型と重音を組み合わせることで、見慣れた風景が少しでも違って見えたらいいな、という思いがありました。

例えば重音って聴き込んでいくと、一つの音の内部に複雑な構造が見えるんですよ。楽譜上ではシンプルに記譜されていたとしても、その中に重音特有のうなりやパルスが聴こえます。決して手を動かしているわけではないのに、音が揺れている。こういう音響現象を前に、改めて「音の動きって何なのだろう?」という疑問が湧いてきたんです。このアイディアを軸に、偶発的に起こる微細なうなりを、先ほど話に出てきた人為的な演奏方法で増幅させながら、音楽が進行するように作曲しました。

——なるほど。西洋古典的な音楽では、まずメロディー・ハーモニー・リズムがあって、それをどう用いるか、が最大の焦点だったと思うんです。ただ近年はそれだけではなくて、見えにくい要素をどう用いるか、それをどういったアスペクトで見るか、が大事になってきている気がするんです。例えば、坂田さんの言葉を借りると「うなり」であるとか、一音の中にある「動き」であるとか、音色に関する要素って、これまでは装飾的な部分だっと思うんですね。そういった今まで背後にあった要素を前面に出して、作曲された、ということなんですね。

特に今回はピアノとクラリネットという編成で、ピアノをどう新しく響かせるか、ということに苦戦しました。ピアノってよーく聞くと見えないエフェクトが沢山隠れているんですよね、そういうものが浮き上がればいいなと思っていました。

——楽譜を見ると、まず拍子があって小節線があって、五線に音程が書かれていて、という形で、従来の方法に乗っ取ってとてもシンプルに書かれているんですが、実際このシンプルな楽譜を音にすると、楽譜上には見えない影のような音やうなりが随所で聞こえてくる、ということなんですね。

そうですね。さっき仰ったように、五線ってメロディー・ハーモニー・リズムという要素で出来た音楽を記述するのに目的化されていますよね。そもそも、そういう世界観から切り捨てられているような音のパラメーターを含んだ作曲をしようとするので、記譜と構造が分離する部分はあると思うんですよ。

楽譜上見えない影、という意味で言えば、同じ高さのドでも楽器を変えて弾けば、それぞれタイプの異なるノイズが発生しますよね。そういった副産物のようなエフェクトを想定して音を決めたりもします。

——確かに五線って、音程やリズムなどの音楽的要素を表すには適しているんだけれど、それ以外の要素を表すのって結構難しいと思うんです。

そうなんですよね。例えば、ピアノで言うとどの鍵盤を弾くかは分かるんだけど、このクラスターに何を望んでいるか、どの程度「うなり」を響かせてほしいだとか、音色に関しても表記に難しさを感じますね。

——楽譜上ないものを聞こえるようにするって、どこか見えないものを見ようとするみたいで、その姿勢が魔法使いみたいだなって思います。メディアアーティストの落合陽一さんが、20世紀を映像の世紀、そして21世紀を魔法の世紀と名付けていて、私は現代音楽のシーンも似たような部分があるんじゃないかと、妙に納得したことがあるんです。

昨今は、ビジュアル的なイメージも大事な要素であるんだけれど(舞台的、身体的な要素がある作品、もしくは映像や照明を用いたもの)、更に先に行くと、ビジュアル(映像)から聴覚の錯覚などを用いたものに移行していくんじゃないかな、と思ってるんです。前後関係から、どうしてもこう聞こえてしまう、とか、書いてないのに聞こえる気がするとか、認識のほうに重心が傾いていくんじゃないかなって。

例えば足立智美さんやペーター・アブリンガー(Peter Ablinger)なんか見てると、そういった認識のズレみたいなものを上手く利用して、新たな感覚を引き出してるなって思うんです。

魔法使いっていいですね。「何かを聴き取ってしまう」、そういう体験が作曲の起点になることが多いですし、そういう直感を大事にしたいと思っています。でも魔法をかけているのは「聴いてしまった何か」のほうで、僕はそれに操られているだけな気がしますが(笑)

作曲って音を構成する側面と、人の認知を作る側面があると思っています。「この音面白い!」っていうときは、大抵、そこに認知の部分を変えてくれる可能性を聴いています。極論すると、新しい音ってないんじゃないかなぁ。新しい音の聴き方、はあるかもしれないけど。

——あぁ、実は私も「新しい音」って究極ないんじゃないかなって思ってるんです。「最新の〇〇」はすぐに古くなるし、そもそも「新しい」はコンテクストスペシフィックじゃないですか。どの文化圏で、それを語るのかによって、全然違ってきちゃう。ここ10年異なる文化圏を行き来することで、以前よりそこに価値を見出せなくなっちゃってる感はあるんです。そして使い古されたものでも、アスペクトを変えることで、また輝きだしたりすることもあるので、「何を」より、「どう」見るか、ということにシフトしつつあります。

楽譜に記譜することに話を戻すと、例えば未聴な音楽ってそもそも文字や既存の記号だけで記譜することが、まず難しいと思うんですね。誰もやったことのない奏法とか、それを伝えるのって容易ではない。それに例えば、この重音でうなりが欲しいのか、ハーモニーとして捉えてるのか、どういう態度でその音を聞かせたいのか、それって演奏するほうからすると、凄く大事な要素だと思うんですが、記譜に苦労している部分もあります。オーディオなり動画なりを使用したりすることもありますが、どう書いたらより伝わるか、常に模索しています。わたなべさんは記譜に関してどう考えていますか?

——私は楽譜には101パーセント書き込むように心がけてます。楽譜には80パーセント書いてリハーサルで100パーセントまで作り込む、というやり方もあると思うんだけど、私はリハーサルでの自分の言動より、書いている時の自分の発想に信頼を置いていて。人間だから、リハーサルで演奏家に「できない」って言われたら、「あぁ、そうか。じゃあしょうがない」ってどこか思ってしまうしね、豆腐のメンタリティなので(笑)

そうならないように、例えば出来ない場合はこうっていう代替案をossia(オッシア、意味は“もしくは”)として書いておいたり、自分がいなくても、自分が信じた音楽が形になるように、そういう媒体としての楽譜を目指しています。有名作曲家であれば、その作曲家が見ている世界をある程度みんなが共有した上で取り組んでくれると思うんです。なので、80パーセントくらいでも100パーセントまで上げてくれる。でも、弱小作曲家はとにかく伝わらなければ意味がなくて。なので、とにかく大事な部分がきちんと伝わる楽譜になるように心がけたいと思っています。

豆腐のメンタリティ(笑)。オーケストラとか、大きな編成になると「ほんの一言」を伝えるのにも時間的/精神的コストが高いですよね。リハーサルの時間もシビアなので、準備はできるだけしたほうがいい。誤解が起きないような楽譜を作る努力をしたり、非習慣的な奏法の動画を演奏家に配布したり。あとは、作曲の段階でも、特定の特殊奏法を使うかどうかは、リハーサル時間などの制約から考えて決めたりしますね。

一方で、ソロとかデュオとかの小さい編成だと、そういった大編成特有のプレッシャーから解放される部分があります。ある程度、楽譜に未確定の要素を残したままリハーサルで様子を見たり、とか。きっちりリサーチを済ませて作品を書き始められたらいいんですが、想像力が及び切らないときもあるので(笑)。

編成が小さい時って色々な実験ができるので、あまり萎縮したくないんですよね。完成度をとって面白く無くなるのも嫌ですし、そもそも、一回の初演で色々判断する姿勢でよいのか?と疑問を抱いています。小編成は再演のときに楽譜の微調整もしやすいので、長い目で育てるような発想で取り組むこともあります。そういうプロセスを経て、101パーセント書き込まれた楽譜にたどり着くのも良いかな、と思ったりします。

——そのリサーチっていうのも坂田作品おいて一つポイントかもしれないですね。リサーチっていうと技巧的に音楽を見ているように聞こえてしまうけど、実は想像する力って技術と比例している部分もあると思うんです。リサーチを通してトライアンドエラーで得られた技術が坂田作品のクリアな音響イメージに繋がっていると思います。

リサーチに関しては、さっきの「新しい音」の話ともリンクするのですが、奏法や音響のデータベースを作っていくような作業的側面とは別に、どういう切り口で音を見ているか、そういう想像力の部分がとても大切だと思います。あとは、楽器研究って一人ではできないので、ノリのあうコラボレーターを見つけることも大切ですよね。

——コラボレーションする中で、新たな音楽の種が見つかったり?

そうですね。その新たな音楽の種を見つけることが作曲の目標に含まれます。とても大切だと思うのは「なぜ、自分がその音を面白がっているか」を演奏家と共有することです。人によっては「どうでもいい」と思っているようなことに価値を見出す作業なので、そこが伝わらないと色々と上手くいきません。

そう考えると、リサーチって技巧的な部分とは別に、「すごく忙しいと思うけど、全人類が未だに聴いたことのない音楽になるかもしれないから、このサンプル何パターンか送って!」とか、演奏家を動かす情熱みたいなものが要求されると思います(笑)。そのときのコラボレーターと一緒に自分たちの「耳を作る」ような姿勢で創作に臨みます。

——そうなんですよね。演奏家と作曲家の関係性って共犯者みたいなものだと思うんですよね。良いコラボレーターを出会えた時って、未知なる区域に侵入するスリルみたいなドキドキワクワク感があるんですよね。見えてないけど、遠くに薄っすら出口が見えている時のように、お互いがその先のものを同時に見ることが出来たら、もうその時点でわたしなんか凄く満足してしまうところもあったりするんです。

坂田直樹に〇〇について聞いてみた(4)につづきます(次回の更新は4月15日です)。

若手作曲家のプラットフォームになるような場の提供を目指しています。一緒にシーンを盛り上げていきましょう。活動を応援したい方、ぜひサポートお願いします!