サントリー美術館を巡って(東京都・港区赤坂)

<美術館紹介>

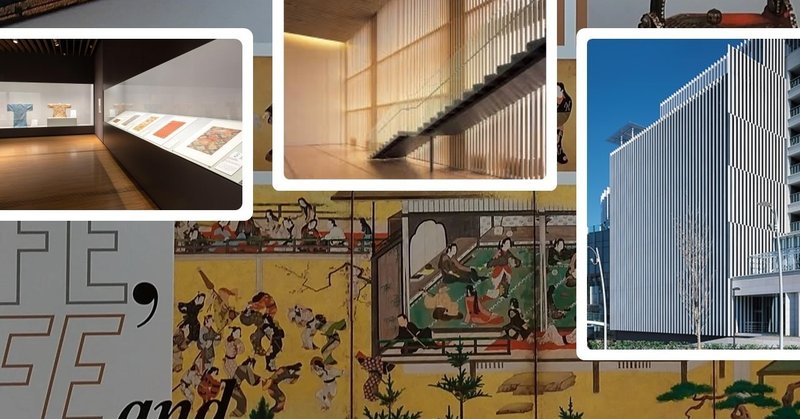

「生活の中の美(Art in Life)」を基本理念に1961年に開館。当初は千代田区丸の内のパレスビル内から始まり、1975年に港区赤坂のサントリービルに移転。2005年1月にサントリー東京支社がお台場に移転することに合わせて一時的に休館。そして、2007年3月30日に東京ミッドタウン」再オープン。2019年11月に一時的に休館し、改修工事を施し、2020年7月にリニューアルオープンしました。いろいろ紆余曲折があるのですね。

ちなみにリニューアルのデザイン監修は隈研吾氏。外観は白いセラミックパネルで作られた垂直のルーバーで覆われ、スタイリッシュで透明感がありますね。

森美術館と国立新美術館と合わせて3館で「六本木アート・トライアングル」と呼ばれています。

国宝、重要文化財を含む約3000件を所蔵。日本美術を中心とした企画展を開催。

上は入口の展示。深見陶治氏の「遥カノ景」です。伸び上がる直線の切れ味がありますが、磁器らしい繊細さも感じますね。

<訪ねた日>

2020年8月9日

<展示に関して>

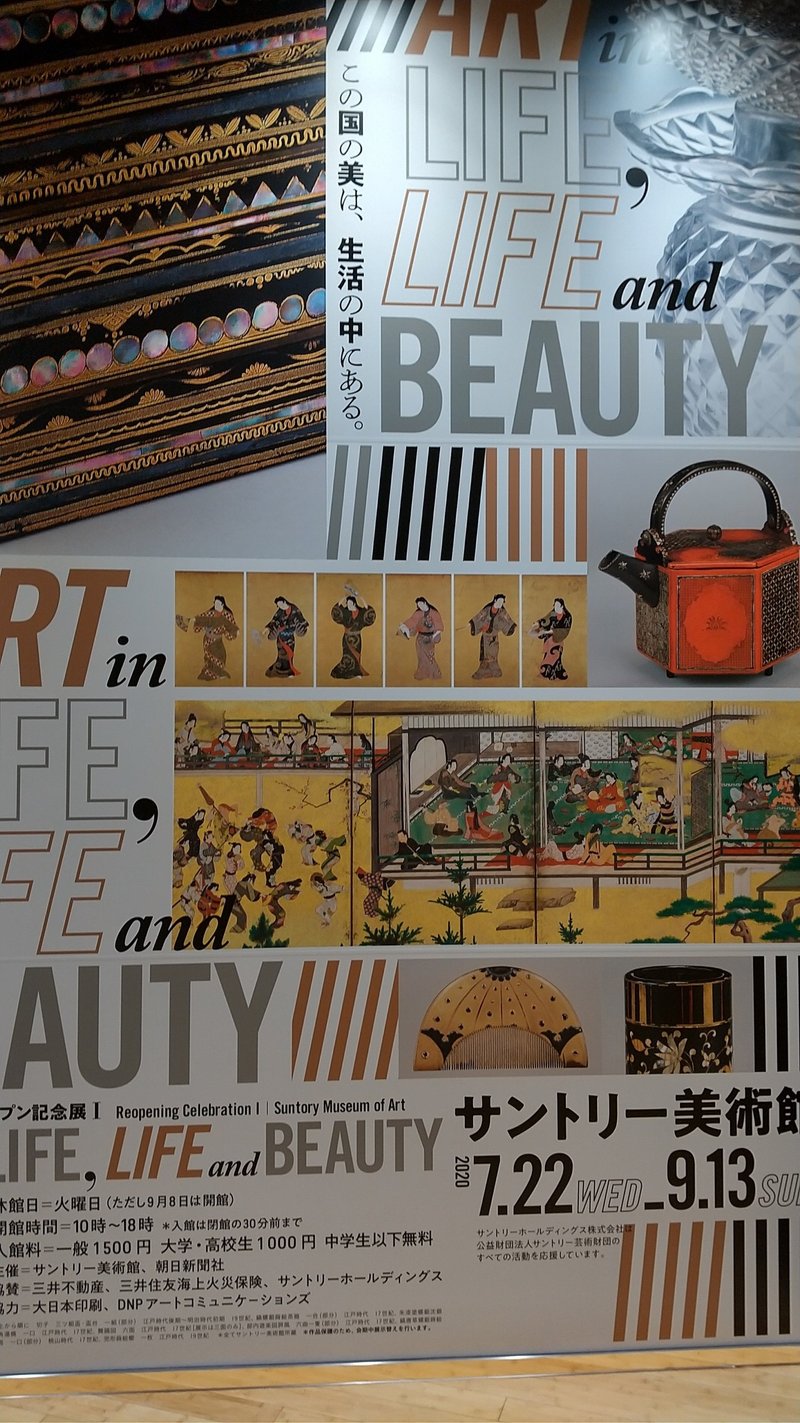

リニューアル・オープン記念展のART in LIFE, LIFE and BEAUTYが開催されていました。日時指定なく、窓口でチケット購入できました。人数制限で待つ場合もあるそうです。この日曜日は、余裕ありゆったりと観ることができました。

9月30日からはオープン記念展Ⅱ『日本美術の裏の裏』が開催されます。四回以上いらっしゃる方は、同伴者1名が無料になりますし、年間パスポート購入がおすすめです。

酒宴で用いられた調度、「ハレ」(=非日常)の場にふさわしい着物や装飾品、豪華な化粧道具などから、異国趣味の意匠を施した品々まで、生活を彩ってきた華やかな作品が展示されていました。現代アートの一部以外は、全て撮影可能でした。

柴田是真『五節句蒔絵手箱』よく見かける柴田の技の集大成のような作品。幕末から明治にかけて活躍した柴田是真 (1809~91)の功績として各種変わり生の 研究、開発、復興が挙げられます。本作にもその 1つである青銅を模した塗り「青鋼塗」が 施されれています。手箱各面には、 五節句(供)をそれ ぞれ象徴するモチーフを表しています。

狩野探幽『桐鳳凰図屏風』は、迫力満点です。

『泰西王侯騎馬図屏風』

桃山~江戸初期南蛮文化交流時代の初期洋風画の代表的作例。日本画からの変化に、当時の日本人はさぞ魅了されたことでしょう。福島の鶴ケ城障壁画であったとの伝承があります。

『織部南蛮人燭台』

愛くるしさにほっこり。

<売店に関して>

所蔵品デザインのTシャツやお盆等、各種ありました。

他の日常使いできる伝統工芸品も数々並んでいました。

<カフェに関して>

展示会場出口にある、不室屋さん。

金沢のお麩専門店だけあって、お麩で使ったフレンチトーストや、パフェ等、他ではみられないメニューでした。私は、おぜんざいを頂きました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

近くで訪れたい場所を1つ紹介させてください

旧乃木邸です。

4時までだったので、この日は入れませんでしたが、隣に続く公園は坂の上から続いていてゆっくりベンチで緑が楽しめます。

外苑東通りに面していますが、緑が多く静かな園内は都会にいることを忘れそうです。彫刻と見事に調和したサクラの大木が、毎年見事に咲き誇ります。日清・日露戦争を戦った陸軍大将乃木希典(1849~1912)の邸宅でしたが、乃木将軍の遺志により、公園として東京市に寄贈され、大正2年に開設されました。昭和25年、港区に移管され、管理をおこなっています。

乃木将軍は、明治12年10月にこの地に住みました。園内には、明治35年、将軍自身の設計によって改造された乃木将軍の邸宅が今も残っています。傾斜した地形を上手に利用した3階建てで、地下の天井が直ちに1階の床板となり、1階の天井が2階の床板を兼ねる、無駄のない簡素な建物です。また、将軍は馬をこよなく愛し、今も立派なレンガ造りの厩が残されています。

文学賞候補を読んで感想を書いていきます。今後の本選びの参考にしていただけると嬉しいです