初心者のための麻雀フローチャート

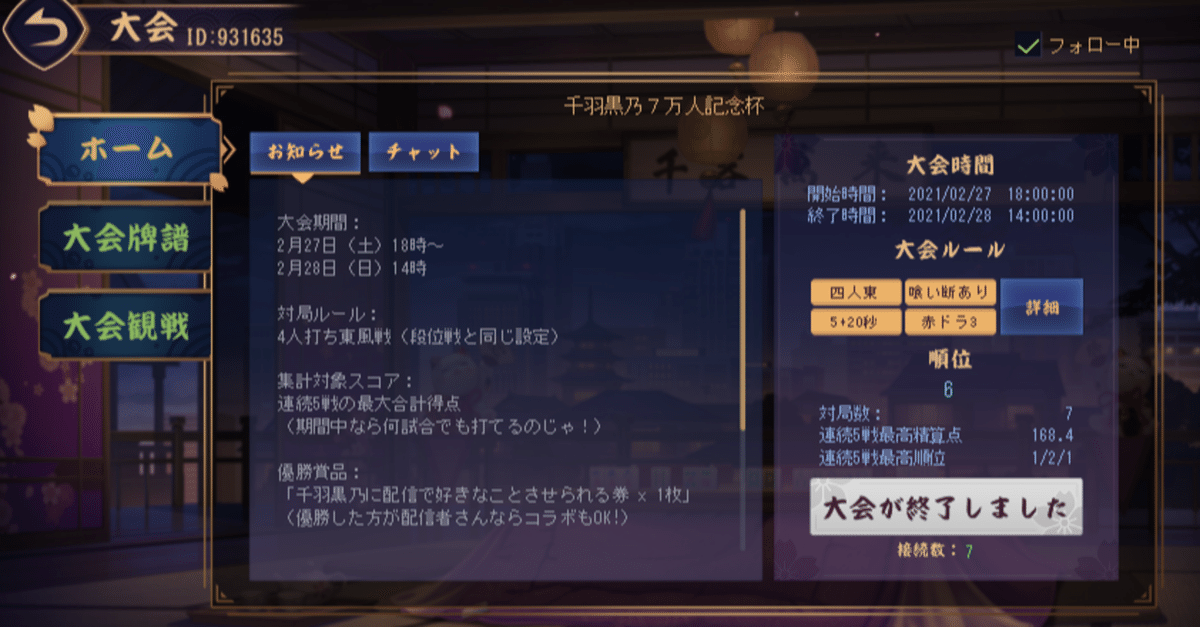

千羽黒乃7万人記念杯は6位でした(自慢)

こんにちは、ゆきふねです。

今日は初心者が上達するために必要な麻雀テクニックの「順序」をお伝えしたいと思います。(今回は順序にフォーカスを当てているので、具体的な技術の説明はしません)

なぜ順序にこだわるのか

仮に我々がRPGをプレイしているとします。

世界征服を企む強大な魔王を討つべく立ち上がった我々は右手にエクスカリバーを、左手にイージスの盾を・・・と冒頭からはなりませんよね?

まぁ大抵この手のゲームの序盤は棍棒と鍋の蓋からスタートするのが相場でしょう。装備とも呼べない代物を携え、数々の死闘を潜り抜けた先に伝説の装備を手にする、といった流れのほうがストーリーとしても世の理としても自然に思えます。

(ゆきふねがVアバターを手に入れてから初めて作ったサムネ。サムネと呼ぶには無理がある程ひどいクオリティーですが、最初は誰だってここからスタートなんです)

ここで麻雀の話に戻ります。

インターネットの普及により急速に研究が進んだ麻雀ですが、その研究の成果を手に入れる方法も同じくインターネットによって多角的に枝分かれしました。ある者は本で、ある者は講座動画で、ある者はプレイ動画配信で・・・

その結果、数々のクオリティーの高い情報を容易に手に取れる環境が整いました。

youtubeで雀魂配信を始めたことをきっかけに私も麻雀の勉強をするようになりましたが、上達に直結する情報がローコストかつ簡単に収集できるこの環境に「良い世の中になったなぁ」と感心したものです。

その一方であまりにも情報が多く、今の自分に必要なものを見つけるのに苦労した部分もあり、本来メリットに働くはずの「情報が数多く存在する」面が「情報過多」という形でデメリットに傾いてしまっていると感じた場面も少なくありませんでした。

幸い私の場合はリアルで打っていた時にある程度下地を整えていたこともあり、今欲しい情報を絞った状態で調べることができたので比較的効率良く上達することができたかなと思っています。(勿論まだまだ勉強不足な部分があるのは承知してますよ?)

問題は初心者です。彼らが過多な情報を目の前にした時、本当に必要な情報に寄り道することなくアクセスできるのかと考えると些か不安に思ったりします。

おかげ様で私の配信にも多くの方(当社比)が遊びに来てくれるようになり、麻雀に関する色々なお話をさせてもらえる機会が増えました。

色んな話の中でもやはり気になってしまうのが「どうしたら麻雀上手くなれますか?」の類のもので、配信している者としては何とかしてあげたいという気持ちになります。

都度この手の質問が来るたびに私なりの考えを伝えるようにしていますが、どこまで伝わっているのか疑問に思うこともあるので、今回は初心者が学ぶべき技術を順序立ててお伝えしたいと思います。

先にお伝えしておきますが、順序=重要性というわけではありません。これからお伝えすることは全て等しく重要で、本来であれば同時進行で覚えたほうが成績に反映されやすいのは確かです。ですが、実際問題として全ての要素を同時進行で学ぶというのもこれはこれで難しいので、学習の便宜上「順序」を設けさせてもらったまでということです。急がば回れってやつです。

「もし私が初心者に教えるなら」という前提で説明していきますので、「どこから手を付けたらいいか分からん!」とお困りの方がいましたら是非最後までお付き合いください。

チャプターはズバリ3つ!

とりあえず初心者はこの3つの要素を押さえましょう。

①:攻撃面

②:守備面

③:押し引き

そんなに難しそうな感じはしませんね?

ここで重要なのは先に攻撃面を教えたほうが初心者は取っつきやすいということです。ついつい教える側は守備の重要性を初心者に力説してしまいがちですが、「なんで和了放棄を積極的にしなければならないのか」と思われてしまうケースが多いです。「放銃率=実力」と言われるほどネット麻雀は守備力がものを言う部分もありますが、初心者に麻雀を教えるという観点で考えると実力を上げることよりも先に麻雀の楽しさを優先して教えたほうが質問を投げた側も回答を受け入れやすいのかなと私は思っています。

攻守両面を学んだ後に押し引きを学びます。一番重要かつ難しいトピックになるので、教える順番としては一番最後になります。

ここから本編!まずは攻撃面から!

ここからは具体的な内容に触れていきます。

私が思う攻撃面のチャートは以下の順番です。

①:牌効率

②:鳴き仕掛けの基準(速度)

③:鳴き仕掛けの基準(打点)

この3つで十分です。

攻撃の基本は誰よりも早くリーチを掛けることです。現代麻雀最強の役と言われるほどリーチの打点効率は非常に高いです。牌効率の学習は最速リーチに大きく貢献してくれるので、少し時間は掛かりますが根気強く覚えましょう。牌効率を学んで初心者にありがちな手役を強く見すぎてしまう傾向を早いうちに矯正します。もちろん手役を見なければならない場面も多いですが、まずは最速でリーチを打つ手順(速度)を覚える。その次に手役を追ってもいいケース(打点)を牌効率と一緒に学んでいきます。

門前での手組みを学んだ後に仕掛けの基準を学びます。牌効率を学んだ後であれば速度を上げるための基準はスムーズに学べるはずです。

打点を追う鳴き仕掛けの基準は手役によって異なる場合(対々和なんかはその代表例です)もあるので、速度面に比べると学習難易度はやや高いかと思われます。初心者に教える(覚えてもらう)という意味で考えると混一色やドラが2枚以上絡む手役の2パターンに絞ってもいいと思います。1から10まで一度に詰め込もうとするとパンクしてしまうこともあるので、初心者はゆっくり大事に育てましょう。

攻撃はバッチリ!守備は何するの?

続いて守備面に行きましょう。

①:現物を切って降りる(ベタ降り)

②:スジを切って降りる

③:ワンチャンス(ノーチャンス、ダブルツーチャンス)に該当する牌で降りる

④:気合降りを覚える

4つありますが、そこまで難しい内容ではありません。牌効率を覚えた時間の半分も掛けずに全て覚えられるでしょう。

守備の基本はベタ降りです。スジ・ワンチャンス・気合降りは放銃のリスクをゼロにすることができないので現物の次に覚えます。最後に何も通りそうな牌がない時に行う気合降りを教えます。可能であれば気合降りのロジックもセットで説明してあげましょう。

麻雀の肝、押し引きはどうなん?

最後に押し引きです。麻雀をプレイするにあたり一番難しく最も重要なトピックなので、攻守両面をしっかり学んでから押し引きの学習に取り組みましょう。

ここでは他家から先制リーチが入った時のシチュエーションを想定して押し引きを学んでもらいます。

①:こちらが聴牌してる(聴牌した)時

②:こちらが一向聴の時

③:こちらが二向聴以下の時

3つのパターンに分けましたが、実際は3分くらいで覚えられるので超簡単です。

一向聴時の押し引きが一番難しく、正直私もビタビタに正解を導き出せる自信はないのですが、ここは難しく考えず「全て押す」もしくは「全て降り」といった形に振り切ってしまっていいと思います。個人的には「全て降り」で教えてあげたほうが長期スパンで成績を見た時にプラスに働くと思います。「状況による」等のファジーな回答は初心者を変な方向へ導きかねないので、この手の言葉は慎重に扱いましょう。

フローチャートは以上になります。とりあえずここまでしっかり覚えられれば初心者でもそう簡単に負けることはないと思います。今回は取り上げませんでしたが、ここに点数状況判断の要素が加われば中級者以上と対峙した時も十分戦えます。

え、これだけでいいの?

大丈夫です。

過去の記事でも取り上げましたが、麻雀は思った以上にシンプルな要素だけで勝てるゲームです。読みなどの「いかにも上級者が使いこなしてそうなテクニック」は今回取り上げたトピックの補助に過ぎません。それこそ上級者になってから学べばいいです。

とにかく大事なのは今回取り上げた攻守の基本。そして押し引きです。RPGに例えるなら攻撃は剣、守備は盾、押し引きはコマンド(攻撃を選択するか防御を選択するかの判断)にあたりますが、基本さえしっかり押さえていれば十分戦えます。麻雀におけるエクスカリバーとイージスの盾の正体は実は正確なコマンドの下で振るわれるミスリルソードとミスリルの盾だった、ってお話でした。

最後に

冒頭で軽く触れた千羽黒乃杯も今回取り上げた内容をフル活用しています。上位に食い込めたのは運が味方してくれた部分が大きいかな~と思ってますけどね。

もしかしたらまだ半信半疑に思う方もいるかもしれませんが、まずはこのチャートに従って勉強してみてください。勉強する際のソースは何でもいいので、とにかくまずは実践してみてください(大事)。この方法が自分に合うかどうかの判断はその後すればいいです。合わなければ他の方法を試してみてください。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。この記事が少しでも脱初心者へのきっかけになれば幸いです。

もちろん私の配信に来て直接質問していただいてもOKです!

最近は友人戦も定期的にやっているので、気軽に遊びに来てくださいね~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?