僕はこんなバカげた球団のファンになった (3)

おはようございます。ヴァーチャル・ワイドアウトの当雪片 (ATARI Yukihira) です。

「ヴァーチャル・ワイドアウト」とはヴァーチャル (virtual) なワイドアウト (wideout) のことです。ヴァーチャルですから、パスのターゲットにするとどれだけオープンになっていても必ずドロップします。

パスプロ (pass protection) にも参加しません。しょうがない。誰だってパンケーキになりたくはないからね。

前回のあらすじ: それまでフットボールに興味のなかった僕は、アーロン・ロジャースの活躍と優勝を観てパッカーズ (Green Bay Packers) のにわかファンになった!

ある大学生の受難

"You've got to get away from this[draft] at some point. It's too out of control."

僕もふくめた数多くの人間を虜にしたこの魔術師について、少し振り返っておきたい。

彼自身の人間性もあいまって「歩くミーム (walking meme)」と呼ばれるくらい面白い話は尽きないのだが、不世出の QB (QuarterBack) であるアーロン・ロジャース (Aaron Charles RODGERS) について語られるときにまず外されないのはドラフトの話だろう。

カリフォルニア州にチーコー(Chico, California) という、川と山がなく夏にはうんざりするような暑さになる町がある。この地に 1983 年も終わりに近づいたころ生まれた彼は、同州ユーカイア (Ukiah) とチーコーで高校時代までを過ごした。おそらくは周りの大人や子どもたちと同じように、地元のナイナーズ (San Francisco 49ers) のファンとして育った。

野球ではピッチャーとショートストップ。フットボールでは QB として学校の記録を更新した。学業は天才とまではいかないが優秀。典型的な優等生だ。

ただ、当時の 5'10'' と 165 lbs という大きさはスカウトの耳目を集めるには物足りなかったらしい。プレイ先として希望していたフロリダ州立大学 (Florida State University) をはじめとして色よい返事がもらえず、のちに「史上もっとも才能にあふれた男」と呼ばれる人物がこのときフットボールから離れる可能性まであったというから大変な世界だ。

さいわいなことにフットボールを続けながら、チーコーからほど近いコミュニティカレッジ (Butte Community College) で 1

年間を過ごしたところでカリフォルニア大学バークリー校 (University of California, Berkeley) に転出すると、そこでも次々に記録を打ち立てながらチームを勝利に導いていった。

彼のインターセプション (interception) 率の低さは NFL でもぶっちぎりだが、ハイスクールの時代からすでに低い。一方でパスの成功率はかなり高かった。つまり、インターセプションを避けてボールを捨てているわけではなく、もうこのころには狙ったところへ正確に投げていたと考えられる。これを口にするのは容易でも、実現が本当に難しいのはいうまでもない。たとえ正しく投げる能力があったところで、レシーバーやライン (offensive linemen) がボンクラでは成立しないのだ。持った才能と注いだ心血に対して意外なほどうまくいかない(ように見える)彼のフットボール人生だが、チームメイトには恵まれていたのかもしれない。

2005 年、4 月 23 日。ロジャースはカリフォルニア大学での記録ずくめの 2 年間の成績を引っさげ、その年のドラフト会議の会場へ他の数名のトッププロスペクトたちとともに招待されていた。

これは一種のファンサービスで、彼らは真っ先に指名されると見られているから、新たなチームが決まる(契約は後だが)瞬間の喜びと期待感を視聴者と共有するためにテレビカメラがある部屋で待たされる。

背は少し伸びて 6'2''、体重は 223 lbs。数年前よりだいぶ大きく、力強くなっていた。地元で生まれ育った、地元の大学のスター QB だ。髪型はお世辞にもイケているとはいえなかったが、そこはまあなんとかなるだろう。実力と人気の両取りを見込んで、栄えある全体 1 位でナイナーズがピックする――周囲も期待していたし、彼自身も自信を持っていたようだ。

サンフランシスコはチームを背負い立つ優れた QB を求めている。ロジャースは小さいころから自分の名前が入った赤と金色のジャージーを求めてきた。完璧な Win-Win だ。隙あらば他者を出し抜くことが求められるこの世の中で、こんなにお互いハッピーな取引があっていいのだろうか……。

タグリエブー(Paul TAGLIABUE; 当時の NFL コミッショナー) が足早にステージに現れる。グッデル (Roger GOODELL; 現在の NFL コミッショナー) と違って、会場に詰めかけたファンからのブーイングはない。

"…2005 年 NFL ドラフト、最初の選択権はサンフランシスコ・フォーティーナイナーズです……選択は、アーロン・ロジャース。クォーターバック、カリフォルニア大学。"

歓声があがる。フラッシュが焚かれる。みな立ち上がって、誰彼となくハグが始まる。ナイナーズのファンからも、画面の前の仲間たちからも歓喜の声、声、声……。

うーん。どういうわけかわからないが、そうはならなかった。

サンフランシスコは未来の殿堂入り QB を地元からピックする代わりに、ユタ大学 (University of Utah) のアレックス・スミス (Alex SMITH; #11) を選んだ。

たしかにスミスもこのドラフト前からロジャースと並んで高い評価を受けており、実際に素晴らしい QB ではあったが、キャリアを通してケガに悩まされ、サンフランシスコではポストシーズンを含めても 39 勝(36 敗 1 分: ポストシーズン含む)にとどまった。一説にはロジャースの脚の故障歴で見送ったともいわれるから、それが本当なら少しばかり皮肉な話だ。対戦環境の関係で過大評価と見られた、というもっともらしい見解もあるが、僕はそのへん詳しくないのでなんともいえない。

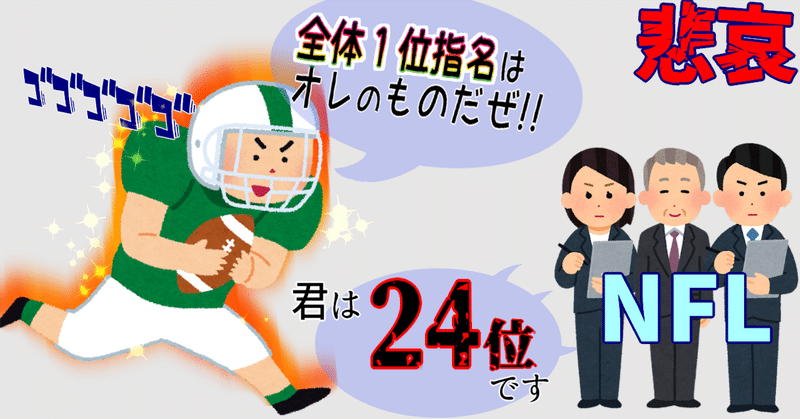

いずれにせよ、現実に起こったのは、全体 1 位指名を期待して現地への招待を受けたはずだったが指名されたのはべつの人間だった、ということだ。

――いや人生は驚きの連続だ。こんなこともあるさ。

1 位ではなかった。それは残念だ。でもまあ、そこまで気を落とすこともないだろう。なにしろ全体 1 位と目された選手なのだ。誰かが手を引っ込めたなら、すぐに他の誰かの手が伸びてくるに決まっているじゃないか。

ところが名前がいっこうに呼ばれない。

ドラフトの 1 巡目は 1 指名につき 15 分間の持ち時間があった(2007 年以降は 10 分間になっている)。この時間内も指名を決めるだけでなく選手や指名権を含めたトレードが可能だから、みな少しでも良い条件はないかと他球団と連絡を取りまくる。したがって、よほど明確に決めていないかぎりすぐには進まない。

2 位は……違った。3 位……呼ばれない。次もまた違った。

最初は余裕があったが、しばらくすると居心地が悪くなってくる。

着信音が鳴った。なんだ、やっとか。やれやれ。

携帯電話が世に出回るようになって以来、指名するときにはたいてい、球団から選手本人なり代理人なりに先立って連絡が入る時代になっている。そういえばこのチームとも面談をしたんだった。感触もいいカンジだったしな。もしもし?

――よう! 映ってるぞ!

大学の仲間じゃねえか! 用意された席で母親と一緒に晒されたままになっているアーロンの様子をテレビで見て、面白がって電話してきたのだ。しかも次々と掛かってくる。

人が苦しんでいるときになんとひどい真似をする連中があったものだ。もし僕がこのとき彼の知り合いだったらまったく同じことをやっていただろう。

またしばらく違う名前が呼ばれ続けたあと、9 位になったところで「ロジャース」が呼ばれた。ただし、アーロンではなくカーロス (Carlos ROGERS; #22) だった。おいおい、どうなってるんだ。

会議が始まる前は「[ここに招待された選手の]誰が最後まで残るかな?」といって笑っていたが、その言葉はほとんど間を置かずあざやかに自分の席まで返ってきた。このころには空気は異様になり、イタズラ電話も止んだ。いたたまれずに席を離れる様子までがテレビ中継に乗った。

人が自分を評価せずに横目で通り過ぎていくのは、ときにつらく悲しいものだ。多くの情熱を注いだものの話であるなら、ことに、なおさら。

実際には多くの球団のニーズとバジェットとコーチの関係でたまたま偶然が重なって滑り続けただけのようだったが、あたかも世界が彼を否定しているかのような時間はおそろしく長く続いた。冒頭に引いた彼自身の言葉は、いま聞き直してもまるで事態を予見していたかのように響く。手の中のボールと違って運命の行き先はもはや見当もつかず、ほとんど予想されていなかったところまで転がった。

いよいよ「これは 2 巡目以降になるのではないか」という危惧まで現実味を帯びはじめるなか、最終的に全体 24 位まで進んだところでグリーンベイのテッド・トンプソン (Ted THOMPSON; 当時の GM) が悩みながらもロジャースをピックして事態を収拾した。直後にワシントン (Washington Redskins) が QB を指名したこともふくめて、後から振り返れば会心の特大ホームランだった。とはいえ、その瞬間にはひとりの若者の苦悶をひとまず途切れさせるにすぎなかったかもしれない。

誰かが時計に目をやると、開始から 5 時間近くが過ぎようとしていた。

記述も少し長くなった。この後の話はまた次回にしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?