アニメ『君は放課後インソムニア』第4話「天津甕星」星の名を読み解く

この記事の趣旨

アニメ『君は放課後インソムニア』のサブタイトルの星を読み解く|ゆえ (note.com)

アニメ『君は放課後インソムニア』第4話のサブタイトルは「天津甕星 金星」だ。

金星は、ギリシャ神話では愛と美の女神アプロディーテーと結びつけられているので、天文部の二人が恋心を意識し始めている様子からきているのではないかと思う。

今回は、これまでの星の名とは毛色が異なる。

「能登星」「猫の目星」「一つ星さん」は、日本各地で採集された方言のような呼び名であり、人々の生活に根ざした文化としての星の名だった。

一方、「天津甕星」は『日本書紀』に登場する神の名で、日本の建国神話の文脈で語られる存在である。

天津甕星・天香香背男

「天津甕星」という名は、『日本書紀』の「葦原中国の平定」の一節に登場する。「天津甕星」の別名は「天香香背男」といい、「星の神」であると書かれている。

そこで二神は、諸々の従わない神たちを誅せられ、――あるいはいう。二神は邪神や草木・石に至るまで皆平げられた。従わないのは、星の神の香香背男だけとなった。そこで建葉槌命を遣わして服させた。そこで二神は天に上がられたという。――そして復命された。

一書(第二)にいう。天神が経津主命・武甕槌神を遣わされて、葦原中国を平定させられた。ときに二柱の神がいわれるのに、「天に悪い神がいます。名を天津甕星といいます。またの名は天香香背男です。どうかまずこの神を除いて、それから降って、葦原中国を平定させて頂きたい」と。このとき甕星を征する斎主をする主を斎の大人といった。この神はいま東国の、檝取(香取)の地においでになる。

「葦原中国の平定」は、天津神が国津神から国譲りを受ける説話のことだ。

有名な例としては、出雲の大国主命の話がある。

おそらく、天津神はヤマト王権の側の信仰、国津神は平定された地域の人々(蝦夷や隼人など)の信仰からきており、「従わない神」というのは、統治されることに抵抗した人々を意味すると思われる。

『古事類苑』全文データベースで「天津甕星」を検索すると、新井白石による辞書『東雅』の「星」の項目が引用されているのを見つけた。

国立国会図書館デジタルコレクションの『東雅』で「星の神」と全文検索することで当該項目にたどり着いた。

星 ホシ 陰陽二神、日の神月の神を生み給ひしという事は見へたれど。星の神を生み給ひしという事は、聞えず。天に惡神あり、名を天津甕星といひ。又名は天香々背男といひしという事、旧事記に見えしかど。其義も闕けぬ。古語に火を呼びて、ホという。ホシとは其光の火の如くなるをいひしに似たり。

つまり、新井白石が調べた範囲では、「星」という言葉についての情報は「天津甕星/天香々背男」くらいしか出てこないし、その語義も欠けていて、よくわからないということだ。

天津甕星は金星なのか

ここまで調べた範囲では「星の神」とは書かれていたが、それが金星であるかはわからなかった。

勝俣隆『天津甕星の解釈について』という論文を読んでみたところ、以下のような複数の理由から、天津甕星(天香香背男)を「金星の神格化」であるとしている。

・字の用例などから推測される語義。

・太陽、月に次いで、金星は最も明るい星であること。

・他の明るい惑星や恒星と比べても、文献上に出現する数も多く、「夕星」「明星」などとして歌にも詠まれ、日本人にとって親しみのある存在と思われること。

・白昼に見える様子、夜明けに最後まで輝いている様子が「太陽の邪魔をしている」ように見え、太陽神の性格を帯びる天孫の敵と解釈できること。

三、天津甕星(天香香背男)の実態

前節で見たように、天津甕星、別名、天香香背男は、星々の中でも、「神威大なる」「勢い盛んな」星、あるいは、「甕の如き形をした」「甕のように大きな」星、さらには、「光り輝く」「光り輝いていらっしゃる」星と推測された。これらの特徴は、この星が、星々の中でも、とりわけ大きくて、光が強い星であることを示していよう。つまり、見た目も大きく、実際に光度が極めて強い星であることになろう。

つまり、火瓊瓊杵尊は、太陽神天照大神の孫として、尊自身が太陽神の性格を帯びているので、火瓊瓊杵尊の天孫降臨は、冬至における太陽の地平線上への出現に他ならないと言えよう。火瓊瓊杵尊が太陽として出現しようとしている時に、もし金星が、いつまでも光輝を放っていたとしたら、太陽(火瓊瓊杵尊)は、いつまでたっても出現できないことになってしまうだろう。つまり、金星たる天津甕星(天香香背男)は、その光輝によって太陽(火瓊瓊杵尊)の出現を邪魔している訳であるから、“悪しき神”とされて然るべきであると考えられるのである。

この論文の説明を読むと、他の「星」ではなく「金星」と解釈するのは妥当なように思われた。

ただし、これは、最も可能性が高く、合理的な理由がある、というだけであって、どこかにはっきり「天津甕星=金星」と書いてある書物があったわけではないようだ。

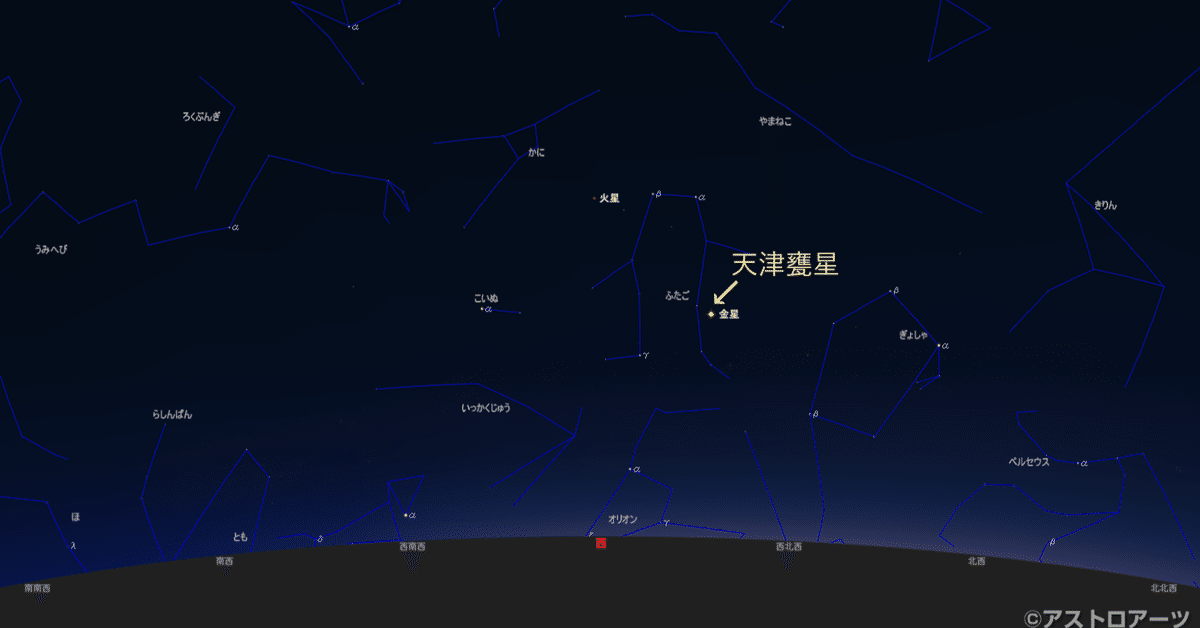

空に天津甕星(?)金星を見てみよう

2023年5月、金星はふたご座のあたりを日々少しずつ移動している。

夕方の西の空に見えているので「宵の明星」である。

少し暗くなってきたら、まだ明るさが残っていても、夕日の方向を見てみよう。

とても明るい星が輝いているはずだ。

参考文献

宇治谷孟 (1988) 『日本書紀(上) 全現代語訳』 講談社

新井白石 (1903) 『東雅』 20巻目1巻 1(巻之1-5) (国立国会図書館デジタルコレクション)

勝俣隆 (1992) 『天津甕星の解釈について』 長崎大学教育学部

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?