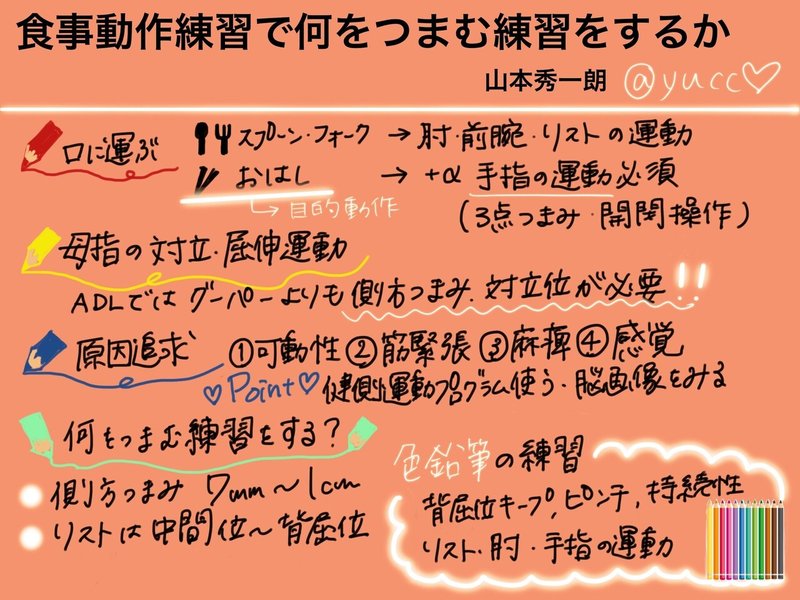

食事動作練習で何をつまむ練習をするか?

脳外臨床研究会会長 作業療法士 山本秀一朗

セミナーレポート作成 言語聴覚士 yucco

フルリカバリーを目指し、全国のセラピストと共に成長し続ける脳外臨床大学校で活動するyuccoです。

脳外臨床大学校オンラインサロンでは、日々たくさんのセミナーが展開されており、オンラインサロン内だけで留めておくのはもったいない!!

全国の悩んでいるセラピストや困っている患者さんの力になる学びを届けたいと思い、セミナーレポートをお届けしています♪

《はじめに》

日本人の食事動作で手で食べるものは、フルーツやおにぎり、ピザ、ポテトなどです。

箸操作は3−5歳で獲得していきますが、それまではスプーン、フォークをメインに使います。箸操作には巧緻性が大きく変化してきます。

《食事動作の運動機能》

箸を使うのは手指運動が必要です。

手指が使えるかどうかが箸が使えるかどうかになります。

フォークやスプーンはリストや肘や前腕の運動であり、手指の必要性は箸に比べると少ないです。

口に運ぶことは全て運動としては一緒です。

スプーンもお箸もフォークも口に運ぶところはだいたい一緒です。

物品が変わっても高次脳の問題がなければ運動機能や動作は変化しません。

先行期によって口への運び方は変わってきます。

熱いものか冷たいものか、食べたいのか食べたくないのかなど認知機能によって行為は変化していきます。

口に運べるということは肘や前腕、手首の運動ができています。

これができているとスプーンやフォーク動作から始めることができます。

前腕の掌背屈、リストの回内外、肘の伸展屈曲ができてきます。

手指が難しいから太柄のスプーンを使用して握りやすくしたり、前腕の回内外が苦手だからすくうスプーンの角度を曲げたり、掌屈が苦手だったらスプーンの角度を手前に曲げてくるなど自助具を工夫して手指の運動機能を代償します。

ポイントは手指の巧緻性があれば箸が使えるし、肘、前腕、リストの運動ができていて手指の運動が難しければスプーンやフォークを使います。

《お箸の特徴》

お箸の特徴は3点つまみが大事になってきます。

開閉して操作します。支点と力点と作用点が違います。

特に開くところが難しい!!

何から練習すべきか?

3点でつまめるかが大事になります。

手指の練習する時グーパーから練習するけどA D Lにおいてグーパーは生活に役立つのでしょうか?

全国の悩んでいるセラピストに届くように、臨床のヒントとなり患者さんがよくなるように、心を込めて書いています。応援よろしくお願いいたします❣️