第3回絵本探求ゼミリフレクション

3回目の講義を終えて、翻訳について新たに考えたこと、感じたことを『ひみつのビクビク』を例に考察したい。

【書誌情報】

『ひみつのビクビク』 原題 『Me and my Fear』

フランチェスカ・サンナ

なかがわちひろ訳

廣済堂あかつき

フランチェスカ・サンナ作 なかがわちひろ訳

廣済堂あかつき

1.選書理由

1回目で選書した「ことばコレクター」然り、好きな翻訳絵本がなかがわちひろさん訳、ということがとても多い。日本語の選び方に遊びがあって、コミカル。しかし真理は深く刺さる。音読した時のリズムも心地よい。そんな訳に惹かれるのだと思う。

本書では「Me and my fear」が「ひみつのビクビク」と、何とも意味深な日本語に訳されていることに興味を持った。折しもブックハウスカフェでトークイベントがあり、原作者さんの言葉も聴けたので、見えないものの表現方法と翻訳の関係について、もっと深く知りたいと思った。

2.作者について

⑴原作者/フランチェスカ・サンナ

イタリア・サルデニア島生まれ。スイスのルツェルン応用科学芸術大学で修士課程を修了。2016年にイギリスで発表されたデビュー作『ジャーニー 国境をこえて』(きじとら出版)は、ケイト・グリーナウェイ賞候補から選ばれるアムネスティ CILIP 特別賞(ケイト・グリーナウェイ賞)ほか、全米イラストレーター協会ゴールドメダル、エズラ・ジャック・キーツ賞次点など受賞、20か国以上で翻訳されている。

⑵翻訳/なかがわちひろ

東京生まれ。翻訳家・絵本作家。高校の時にサンディエゴに1年間留学、東京芸大芸術学科に在学しながら劇団のコメディの翻訳を始める。その後戯曲より子どもの本に興味を持ち「ふしぎをのせたアリエル号」の翻訳を始める(福武書店)。『どうぶつがすき』(あすなろ書房)で日本絵本賞翻訳絵本賞を受賞。以降も翻訳、絵本作家として数々の賞を受賞、翻訳絵本多数。

3.出版まで

デビュー作『Journey国境を越えて』は、ボローニャ翻訳大賞課題図書となっていたため、大賞受賞された青山真知子さん訳で出版(青山さんは灰島かり先生の翻訳教室の受講生)。続編とも言える『ひみつのビクビク』が、なかがわさんの訳で出版された。

4.あらすじ

引越して違う国へ移り住んだわたしの心には、「ひみつのともだち=ビクビク」がいる。恥ずかしいからひみつにしているけれど、ビクビクはいわば危険予知信号。ビクビクのおかげで怖い目に遭わずに済むのだから、大切な存在だ。

ところがある日、ビクビクがどんどん大きくなり、身動きが取れなくなってしまう。そんな時、ふとしたことから男の子との交流が始まり、彼にもビクビクがいることがわかると、わたしのビクビクは小さくなっていく。

誰もがそれぞれのビクビクを持っていることに気づいて、周りのみんなとも徐々にうまくやっていけるようになってくる。

5.本作のポイント

⑴fear = 恐怖心・おそれ

明記されてはいないが、デビュー作「Journey国境を越えて」の続編と考えられ、前作で戦争から逃れてきた母子の新生活が描かれている。家族には当然、「わからないものへの漠然としたおそれ・不安」がのしかかる。

⑵fearの擬人化

フランチェスカ・サンナさんは、”fearを、顔のある白いふわふわおばけのように描いた。「恐れ」という見えないものを「擬人化」することで、わたしの「ともだち」にすることに成功したのである。

なかがわさんは「翻訳者としての私の課題は、副主人公の FEARちゃんに日本名をつけてあげることだった」と書いている。かくして「ビクビク」が生まれた。

擬人化については後に更に詳しく考察したい。

⑶「ひみつの」

原題『Me and my Fear』 のどこにも「ひみつの」という言葉はないが、本編を読めばfear=恐れ が「それぞれ自分だけのもの」であること、それをあからさまにするのは恥ずかしくて、隠していることがわかる。なかがわさんはそれを「ひみつの」という言葉で表現し、タイトルから読み手にニュアンスを与えた。

⑷前向きなメッセージ

ともすればマイナスなイメージの「恐れ」という感情だが、わたしは全く嫌がっていない。怖がることは大切なこと、恐怖心によって自分を守ってもらっていると肯定し、受け入れている。

なかがわさんはこのことを「恐れを手なずけて自分のものにしている」と表現されていた。私はこの表現に、恐れにのまれない強さと自分主導の意志を感じて、わたしをとても頼もしく思った。

自分の力ではどうしようもない環境の中、負の感情を前向きに変える力は、生きていく上でとても重要である。このメッセージは、今を生きる誰もに共通することではないだろうか。

また翻訳の際には、前作からを意識すれば難民・移民という社会的問題についてどこまでテキストに盛り込むかの塩梅をとても悩み、結局、最小限に留めたとのことだった。結果、新学期や新生活など、「初めて」への不安に陥りがちな時期に読んでも違和感のない絵本となった。

本編内テキストの「このくににひっこしてきたら」や「わたしはみんなのことばがわからないし、みんなもわたしのことばがわからない」などの言葉に気づけば、この絵本には、実は大きな社会的背景があるということが想像できる。しかしなかがわさんは「いつか気づいてくれたらいい」くらいの気持ちで訳されたと話されていた。

「ぼんやり読むのも絵本の良さ」「絵本の効き目は、のんびりじわじわの長期計画」

味のある何とも肩の力の抜けた言葉に、遊びゴコロたっぷりの日本語訳に通じる魅力を感じた。

6.見えないものの表現の仕方

⑴時間

「絵で時間の経過を表わすことは非常に難しいことです」

「絵本では空間は絵で、時間は文章(文字・ことば)で表現することが多いのです」 *1

と言われるように、一般的に絵本では接続詞とページめくり(画面切替)を使って時間経過を表現することが多い中、ゼミではこれまでに『ちいさいおうち』の「時間」の視覚的表現について解説があった。

らせん、直線、タイポグラフィーなど、まだ時間の概念がない子どもでも、視覚的・感覚的に「時間」を捉えられる工夫がされていることや、絵が語るページには余計な言葉は要らないことを学んだ。

⑵空想

空想も目に見えないものである。

今までの講義で『なみにきをつけてシャーリー』の解説があり、左右のページのモノクロとフルカラーの使い分けによる表現を学んだ。

上記2冊の解説を聴きながら、私が連想したのは音楽である。音楽には翻訳が要らない。

絵本の絵も同じく翻訳は要らないことが、よく理解できた。

⑶感情

本作の「おそれ」は「感情」であり、時間や空想と同じく見えないものである。しかし、喜怒哀楽の感情が時間や空想と違うのは、それが多くは外的要因により大きく左右され、単一には描けないということだ。当然絵本でも、「ぼく」「わたし」の心と向き合うことになる。

感情の表現方法に興味が湧き、いくつか絵本を比較してみることにした。

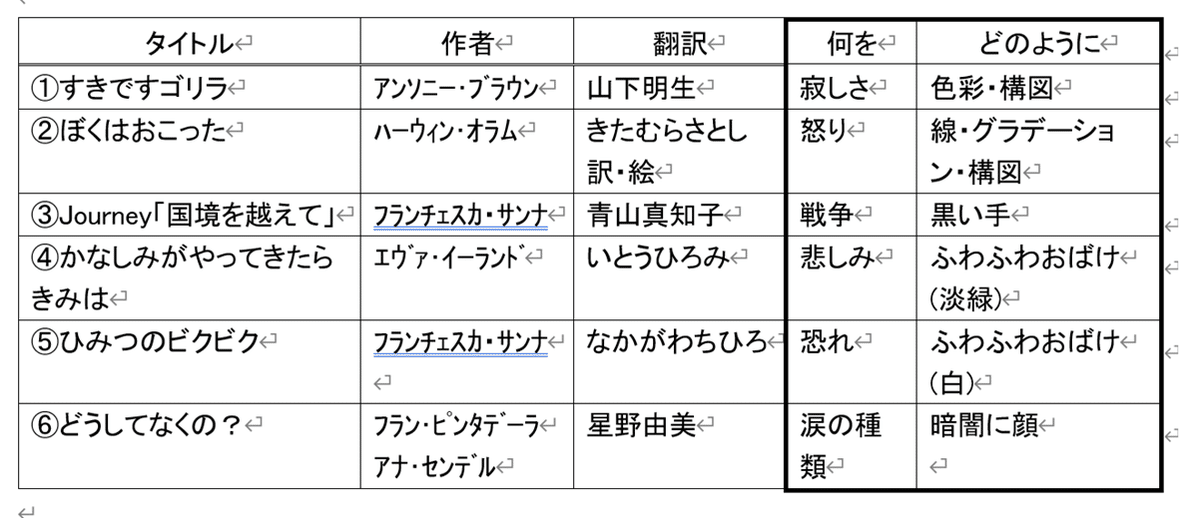

7.絵本における表現方法の比較

本作の大きな特徴である「擬人化」。

これは時代や社会背景の影響があるのではないかと考え、他の翻訳絵本と比較してみた。

サンナさんの2冊と比較したのは、下記①②④⑥の4冊である。出版年順に並べた。

①『すきですゴリラ』 初版1985年

②『ぼくはおこった』 初版1988年

③『Journey国境を越えて』 2018年

④『かなしみがやってきたらきみは』 2019年

⑤『ひみつのビクビク』 2019年

⑥『どうしてなくの?』2020年

アンソニー・ブラウン作 ハーウィン・オラム作

山下明生訳 きたむらさとし訳・絵

あかね書房 評論社

エヴァ・イーランド作 いとうひろみ訳 ほるぷ出版

下段:『どうしてなくの?』『どうしてこわいの?』

フラン・ピンタデーラ文 アナ・センデル絵 星野由美訳 偕成社

①3期のチーム発表で調べたアンソニー・ブラウンは、感情の視覚表現が特徴的であった。

②きたむらさとし氏は、本作で絵本にっぽん賞特別賞、マザー・グース賞受賞。藤本朝巳氏は著書の中でこの作品の線を「表情を持つ線」*2 と述べているが、ページを縦横無尽に走り回る硬軟・直曲の線は、まるで線自体が感情そのもののような印象を受ける。

上記2作品、いずれも視覚的表現を用いた代表的な作品と言えよう。

ここ数年の作品として、サンナさんの作品2作の他に④と⑥を加えて比較した。

⑴ 視覚的表現方法

見えない感情は「どのように」描かれているのか調べた(上記表黒枠)。

《描かれ方》

1980年代の①『すきですゴリラ』、②『ぼくはおこった』は、寂しさや怒りが線や構図といった表現にとどまっている。つまり感情は「見えない」ものとして描かれているのに対して、④『かなしみがやってきたらきみは』ではビクビクにそっくりの、顔があるおばけが登場する。

「悲しみの擬人化」である。

④は「ビクビク」と同じ2019年出版であることに驚くが、感情の描写も非常に似ている。ただ④では、主人公とおばけしか出て来ず、「他の誰もが同じビクビクを持っている」といった、周囲への視線や気づきはない。感情との付き合い方のこの違いは、2作の後ろ表紙でよくわかる(下記画像参照)。

2021年には同ペアで『しあわせをさがしているきみに』も刊行されているが、この時も「しあわせ」は、淡いピンク色のおばけで描かれている。

右『ひみつのビクビク』

擬人化と、"手なずけ方"の違いがよくわかる

①『すきですゴリラ』では、負の感情が寒色で描かれているのが特徴であった。寒色が寂しさや悲しさを象徴するからだ。しかし、本作ではそんな負の感情が、サーモンピンク、オレンジと言った暖色系で描かれている。結果、白色、水色、青色と相まって非常におしゃれな印象を受ける。

これについてなかがわさんは、

「紛争・難民という重いテーマを描く時、絵が重いとなかなか手にとってもらえない」

と話されていた。開いて読めば深くて重いテーマだが、軽快かつおしゃれな色彩とデザインによってそれが一見薄まって見え、読んでもらいやすくなる、というのは大変興味深い視点だった。

⑥『どうしてなくの?』は④とは少し様子が違う。「泣く理由」を客観的に見ることをテーマとしており、暗闇に顔のある影が登場するものの、マリオと母親の会話はあくまでも涙に客観的で、いわば「涙の解剖」とも言える。

同著者より2023年「どうしてこわいの?」が出ているが、こちらも「怖い理由」を父親が語ることでマックスの気持ちが落ち着いてくるというストーリーで、あくまでも怖さに客観的である。

両作品では、涙や怖さを「知る」ことがテーマであり、それにより負の感情に「より近づく」ことができたと言えるだろう。

《技法・主観的輪郭》

本作『ひみつのビクビク』の表現方法について注目したい。

白いビクビクに輪郭はなく、「カニッツァの三角形」同様、心理学でいう「主観的輪郭」の手法が使われている。つまり背景が白だと輪郭が「見えないはずなのに、見える」のである。

これは、感情が「見えない」はずなのに、おばけとして「見せている」ことを考えれば、非常に意味のある暗示的表現方法だと言える。

前後の見返しを比較すると一目瞭然である。前見返しにでは白背景で見えない輪郭が、後ろ見返しでは淡色背景になったためビクビクがはっきり見えている。わたしの心理変化・成長が、ここにも表現されているのである。

⑵ ストーリー展開

時代の違いによる①②と④⑤の違いは、ストーリー展開にも現れている。

1980年代の①②では、負の感情は「克服すべきもの」ではなかったか。

ハナもぼくも、寂しさや怒りを「受け入れて」はいない。ゴリラに助けてもらったり、怒りで月もこっぱ微塵にしたりと、さまざまな方法で「乗り越える」様子が描かれている。

言い換えれば、もう一度同じ状況になった時にはまた乗り越えなければならない。なぜなら、それらを「手なずけて自分のものに」しているわけではないからである(前述なかがわさんの言葉)。

一方、④⑤は負の感情が主人公と「共存」する。ここに擬人化の鍵があると考える。

時代の流れと共に、最近の社会や教育現場には、「負の感情を否定しない」「認める」という流れがある。恐れや悲しみと「共存する」と考えた時、擬人化は非常にわかりやすい。主人公はそれらと対話をし、理解し、成長するのだが、それはすなわち、自分の心との対話である。哲学的な難しさが、擬人化することで一気に解決する。

次に同じ感情になった時には、ぼくもわたしも、そのおばけと対話し、咀嚼して、自分のものにして対応できる。心の安定を考えた時、これは雲泥の差であろう。

なお、③では「戦争」が「黒い手」で表現されているが、これは対話や共存できるものではない。迫りくる不安を黒い手で表現し、顔は描かず擬人化もしなかったと考えられる。

⑶ 負の感情の擬人化は時代の流れ

上記より、擬人化は、負の感情を受け入れ、共存しようとする時代の流れの影響によるものと考えられる。

「アンガーマネージメント」という言葉があるように、負の感情を取り込み=手なずけ、主体的にコントロールする=自分のものにする 流れが、絵本の表現方法にも現れていると言えよう。

果たして日本の絵本にもこのような傾向はあるのだろうか?

今後また調べてみたいと思う。

8.日本語に翻訳するということ

⑴3種類の文字

日本語にはひらがな・カタカナ・漢字という3種類の文字がある。それは、同じ「音」を多くて3種類の文字で表現できるということだ。

更に、日本語には文字から受ける視覚的「第一印象」があるように思う。

例えば、”apple”を日本語で書く時、「林檎」「りんご」「リンゴ」のどれかを無意識に、もしくは外的制約によって(その文章がどんな性質のものなのかや読む人の属性など)、どれかを選んでいると考えられる。これは他の言語ではほぼないと言って良いのではないだろうか。

⑵翻訳との関係性

上記より、当然翻訳においても「文字としての日本語」は考慮すべき大きなポイントとなる。

「絵本の翻訳に関しては、『絵』のみでなく『文字そのもの』もデザインの一部である」*3

つまり、日本語が「デザインの一部」として、絵と調和していなくてはならないということだ。

「ビクビク」を例に挙げれば、ひらがなのみの「ひみつのびくびく」だと、単語の切れ目がわかりにくくなり、擬人化されたビクビクが立ってこない。分かち書きにする必要が出てくるかもしれない。

「ひみつのハラハラ」なら「ひみつの」との語呂も悪い。語呂と言えば、絵本では音読や読み聞かせを想定した言葉のリズムも大切になってくる。

もし、「おそれ」などと直訳の、強い日本語が白いふわふわおばけの横に並んでいたらどうだろう。原作のふわふわおばけの絵と文のハーモニーを崩してしまう。

なかがわさんは「絵本において、絵はタブローであってはならない。テキストのようであらねばならない。またテキストは、絵のようでなければならない」と話されていた。

3種類ある日本語の文字、フォント、位置、色、大きさ、文章量…

どれもが絵と調和して初めて、「絵本の翻訳」が完成するのだとあらためて理解した。

9.まとめ

翻訳という入口から調べ始めたのだが「おそれの擬人化」から、「見えないものの表現方法」に興味が広がり、3期で学んだアンソニー・ブラウンの表現方法と比較することで、時代によって「感情」の描かれ方・捉え方に変化があることがわかってきた。

その間に何度も感じたのは、翻訳における「絵本」というジャンルの特殊性である。

絵があること。絵が語ること。更に、日本語と、文字が持つ特殊性。

普段何気なく読み聞かせしている翻訳絵本が、どんな経緯を経て今手元にあるのか。今後はそんなことも考えながら読むことになりそうだ。

なかがわさんは、タイトルの「ビクビク」のフォントを震わせたこと、文字の配置を不安定にしたことなど、日本での出版時に、タイトルの視覚的効果を編集者と相談されたことについても話して下さった。

ここは特に編集者のセンスも大きいところで、翻訳絵本の出版は、"原作者"と"翻訳者"だけでなく"編集者"をも含めた、まさに三位一体で完成することをあらためて実感した。

原作者は、翻訳される言語に精通していない限り訳が正しいかどうかの判断ができないのだから、自分と合う翻訳者・編集者と出会うことがどれだけ重要かは想像に難くない。

「Journey国境を越えて」が、フランチェスカ・サンナさんのデビュー作だということに驚愕したが、今後も彼女の作品には注目していきたいと思う。

【参考文献】

*1 藤本朝巳(2007). 『絵本のしくみを考える』 日本エディタースクール出版部. p28

*2 藤本朝巳(1997). 『絵本はいかに描かれるか』 日本エディタースクール出版部. p166

*3 生田 美秋, 藤本 朝巳, 石井 光恵(2013). 『ベーシック絵本入門』ミネルヴァ書房. p93