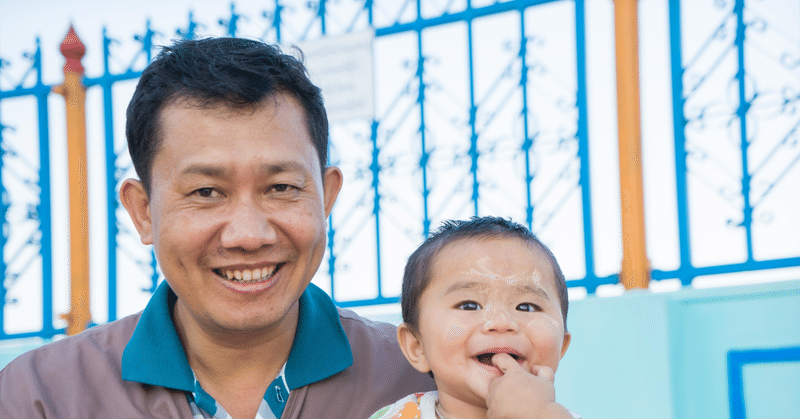

yasuo suzuki

マガジン一覧

AI小説

試しにAIを使ってアドラー心理学をベースにした小説を作成している。すでに自伝の下書き準備は、書きはじめているが、まだまとまっていないので、この小説をベースに書こうと思う。

アドラーゼミA面

早稲田大学で行われた、アドラーゼミで学んだことと感想を書いています。

思ったことを気楽に書こう

形式にこだわらず、日々思ったことをつらつらと書こうと思います。

放送大学で学んだこと

2018年の4月より、放送大学に入学しました。 コースは”生活と福祉”です。 選んだ理由は、単位取得よりも、生活で役立つ知識を得て、健康的で快適に生きることを目的にしています。 その結果として、最終的には124単位を取得し、学位も取れれば良いと考えています。 このマガジンでは、その放送大学の主に面接授業で学んだ知識を復習するために書こうと思います。

仕事のこと

仕事のことを書こう