マーケティングマネジメント読書会(MBD)_Day2

第2章 マーケティング戦略とマーケティング計画の立案

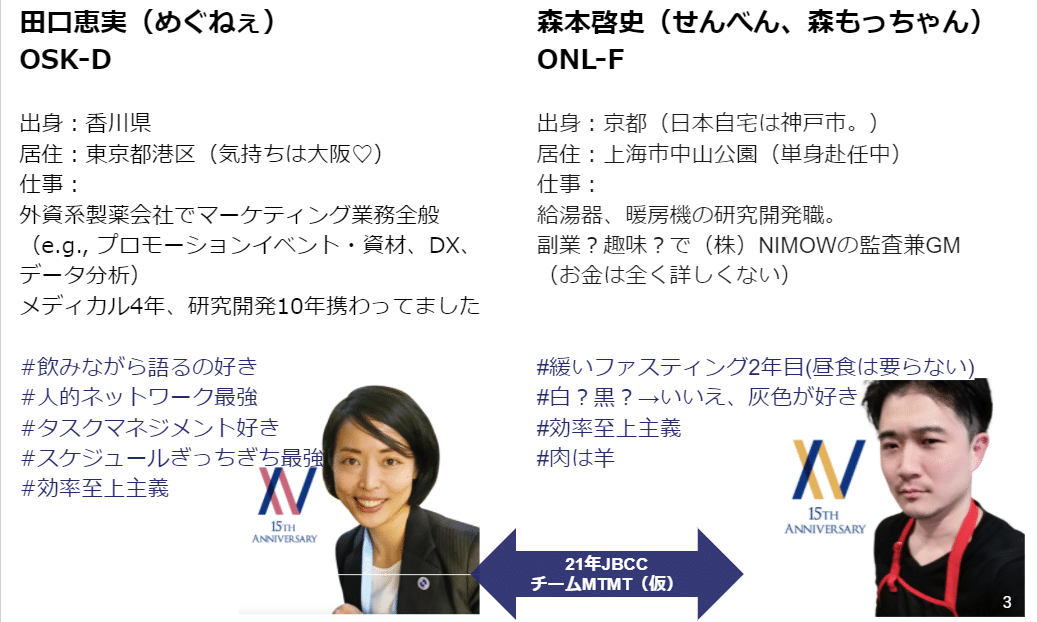

2021年4月25日(日)AM7時から、MBD(Marketing Book Dialogue)のDay2が行われました。今回発表してくださったのは「めぐねぇ」と「森もっちゃん」の仲良し二人組(夫婦?)です。

発表範囲は「第2章 マーケティング戦略とマーケティング計画の立案」で、本書に記載されている内容をまとめたうえで、モヤモヤポイントについては具体例に引き寄せながら発表をしていただきました。

第2章で書かれている内容

”本章では、顧客価値の創造における戦略的マーケティングの意味を検討するところから始めよう。それからマーケティング計画についていくつかの観点を提示し、正式なマーケティング計画の立案方法を説明する。”

マーケティングと顧客価値

マーケティングとは、顧客のニーズと欲求を満足させることである。

顧客に価値提供するプロセスとして、①価値を選択する、②価値を提供する、③価値を伝達するといった3つの段階がある。要は、製品を設計、生産、販売、配達、支援する全てのVCが、顧客への価値提供のために、やるべきことを行わなければならないということ。

企業の戦略計画および事業部の戦略計画

マーケティングの適切な活動が、選択され実行されるためには、4つのステップを意識した戦略計画が重要である。

①:企業ミッションの明確化

何が自分たちの事業なのか、顧客は誰か、顧客にとっての価値は何か、自分たちの事業はどうなるか、自分立ちの事業はどうあるべきか。企業はこれらの問いを絶えず定義し続けなければならない。(これこそが、ミッション・ステートメント)

②:事業の定義

事業は「製品」に基づくのではなく「市場」に基づいた定義の方が優れている。なぜなら「製品」のニーズは衰退するが、基本的な「顧客」のニーズは消えないからである。

事業の定義は、「顧客」、「顧客ニーズ」、「自社が保有する技術」で分類することができる。事業拡大の際は、それぞれの切り口を展開し、新たな事業の定義を再定義できる。(技術を軸に新規顧客を開拓していく…など)

③:各戦略事業単位への資源配分

事業を定義したなら、アンゾフのマトリクスなど一定の方法で評価を行い、限りあるリソースを優先的に配分していく。

④:成長機会の評価

成長機会の評価とは、新規事業の計画と既存事業の合理化または廃止のことを指す。その際、集中的成長、統合的成長、多角的成長といった視点で区分することができる。

事業単位の戦略計画

事業単位の戦略計画プロセスは、以下のステップからなる。

①:ビジョンの策定

②:SWOT分析

③:目標設定

④:戦略策定

⑤:実行:本章はPlanの説明が主なので割愛

戦略思考にとって良い出発点となるのは、「コスト・リーダーシップ」「差別化」「集中化」であるが、それぞれに、「さらに低コストの企業が現れた時はダメージをくらう」「顧客に差別化ポイントが伝わらないと、差別化にならない」「集中したセグメントが、かっさらわれるとえらいことになる」といった注意事項がある。

多くの企業は同じことを競合他社よりもうまくやれば勝てると考えている。競合他社より、オペレーションを効率化してうまくやったとしても、模倣されるので優位性は築けないので、「ユニークで価値のあるポジションを築くこと」「競合他社とは違うことをすること」「同じことを違うやり方ですること」を意識しなければならない。

製品計画:マーケティング計画の性質と内容

マーケティング計画書の事例紹介。

エグゼクティブサマリーに始まり、環境分析を定量、定性的に行い、マイルストーンを設けて実行に移していくというもの。

自社でこのようなマーケティングプランが作成もしくは共有されているという参加者は少なかった。要因としてはマーケティング部の業務範囲が矮小化され経営戦略とうまく紐づけされていないからかも?

事前にどんな質問が寄せられたか?

Slack内で事前に疑問点やモヤモヤしているポイントの収集を行いました。

いくつか疑問モヤモヤポイントが出たのですが、「コアコンピタンスとケイパビリティって何がどう違うの?」という議論が盛り上がったので、そちらを深堀して共有したいと思います。

「コアコンピタンスとケイパビリティって何がどう違うのか?

下記URLのとおり、コア・コンピタンスとは、企業の中核となる強みのこと。対して、ケイパビリティとは、企業が全体として持つ組織的な能力です。

じゃあじゃあ「KSFとはどう違うの?」という質問から議論がさらに深まりましたので掘り下げてみたいと思います。

ここでいうKSF(Key Success Factor)とは、いわゆる業界KSFと呼ばれるものを指しているので、社内外問わず業界内に存在する「この土俵で勝つための要件」を指しています。

一方、コア・コンピタンスとケイパビリティは自社の強みや組織的な能力のことを指すので、中と外の違いがある。

「自社が所属する業界にはA、B、CといったKSFが存在しており、自社のケイパビリティは3つのKSFを一定程度満たすことができている。特にBについては競合の追随を許さないレベルまで優位性を確立しており、コア・コンピタンスと呼べるであろう」←たぶんこんな感じで使い分けが出来るのだろうねといった内容の議論をしました。

まとめ

第2章を通じて、事業戦略→マーケティング戦略および計画をどのように立案していくかという内容について学びました。「じゃあ実務で誰かそういった仕事してる人いないかな?」という話になったところ、タイで事業企画をゴリゴリ進めている水野さん(アニキ)から、施策の立案方法から実際の進め方まで実例を紹介していただくことが出来ました。

詳細についてはnoteでシェアできませんが、読書で得た知識に対して、参加者同士でモヤモヤを共有したり実例を聞かせてもらえるのがMBDの良いところだなーと思いました。Day3以降もよろしくお願いします~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?