ブロックチェーン世代間戦争!勝つのは誰だ!? ~第三世代編①Cosmos~

こんにちは、you425です。

ようやくこのシリーズもここまできました…、長かった!(まだ続きます)

Cosmosの名前はよく聞くものの、「エアドロ貰えるやつ」とか「MLMがあるから詐欺っぽい」というようなプロジェクトの本質とは全く違う理解や印象をお持ちの方も多いと思います。

この記事ではそんな誤解を受けがちなCosmosに関して解説していきます。

今回の内容をお読みいただくにあたって、前に書いた記事について把握しておくと理解度が増すのでおすすめです。

※個人の解釈や感想が強めに出ますのでお気をつけください。

1.第三世代 代表①Cosmos($ATOM)

まず多くの人が混乱する要因として、Cosmosというと3種類の物が該当します。

A.Cosmos Network(エコシステム)

B.Cosmos Hub(Gaia・ブロックチェーン)

C.Cosmos SDK(ブロックチェーンのフレームワーク)

特にプロジェクトの性質上AとBがごちゃ混ぜになりやすいため、それぞれ説明していきます。

2.Cosmos Networkの概要

Cosmosとは、異なるブロックチェーン間に相互運用性をもたせてネットワークを構築しようというプロジェクトです。

以前の「ブロックチェーンには何故インターオペラビリティ(相互運用性)が必要なのか」で書いている通り、ブロックチェーンは基本的に断絶(サイロ化という)しており、お互いにコミュニケーション(通信)をとることが出来ません。

それを解決するためにCosmosが生まれました。

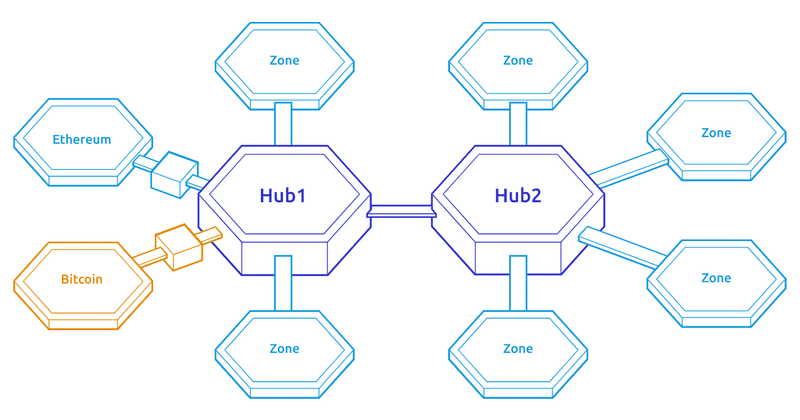

CosmosではIBC(Inter-Brockchain Communication:ブロックチェーン間通信)という規格を使用することで、ブロックチェーン同士を接続することを可能とします。

この図でいうと、Zoneは各ブロックチェーンでありHubというものを経由してつながることで相互運用性を持つことが出来ます。

この状態のことを「Internet of Blockchain(ブロックチェーンのインターネット)」と呼び、ビジョン実現のために進められているのがCosmosというプロジェクトです。

こうしてCosmosのエコシステムとして繋がったものをCosmos Networkと呼びます。

わざわざ繋がらなくても一つのチェーンにアプリケーションを集めればよいように感じますが、現状様々な問題があります。

・スケーラビリティ

→アプリケーションが集中することによる混雑でトランザクション増加に耐えられない

・アプリケーションに主権がない

→例えばEthereumのような汎用チェーンでは多くのDappsが構築されいるが、各Dappsが求めるようにチェーンの仕様を変更することはほぼ不可能

そこでそれぞれが相互運用可能な独自チェーンを作りつながることで、多様なブロックチェーンによるネットワークを生み出すことが出来ます。

3.Cosmos Hubの概要

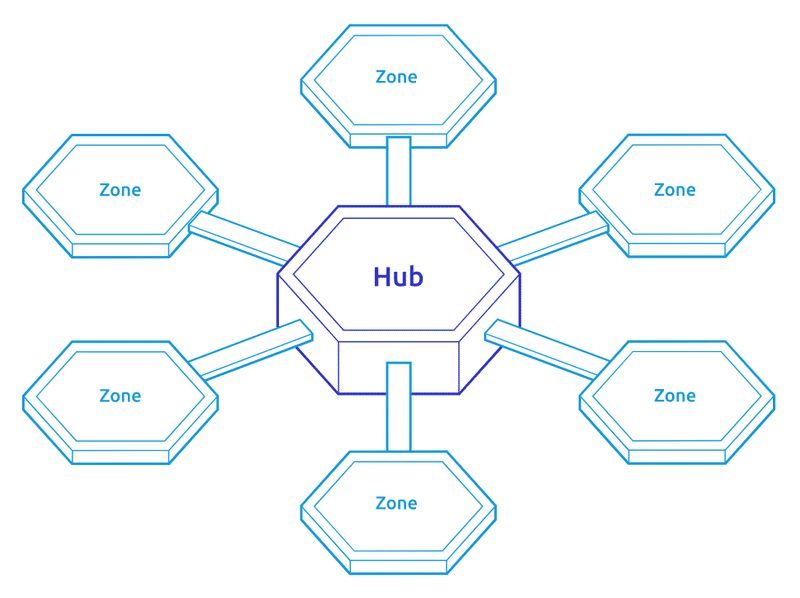

Cosmos Hubは、上記のCosmos Networkを構築する上で各ブロックチェーンが相互接続するための中継地点のことです。

何故各ブロックチェーン同士が接続するのではなく中継地点を作るかというと、その分手間や混線が減るからです。

例えば100個のブロックチェーンをつなぐとしましょう。

各自が繋がる場合、100×99÷2で合計4950通りもつながる必要があります。

ところがCosmos Hubを経由する場合、各チェーンはCosmos Hubにつなぐだけでよくなるため合計100通りと大幅に手間が減ります。

また、各自でつながるとその分規格が増えてしまう為にトークンが複雑化します。

例を挙げてみましょう。

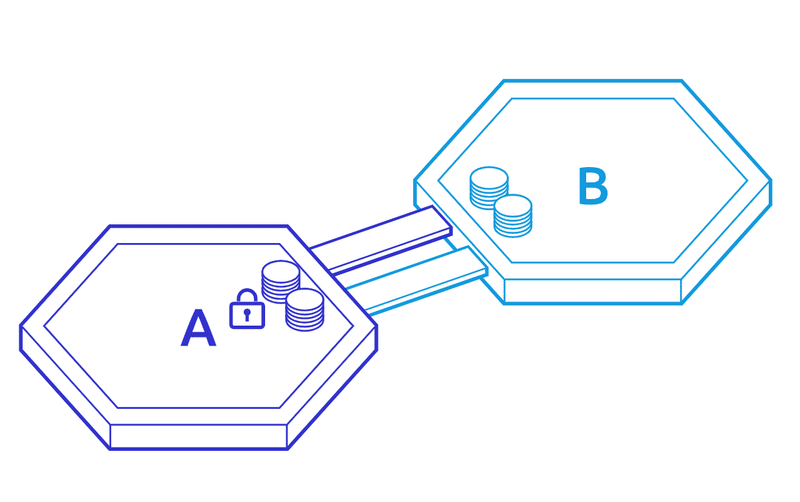

AチェーンからXトークンをBチェーンにブリッジを使って移動するとします。

すると、AチェーンにはXトークンがペグされてBチェーンにはbXというトークンがミントされます。

次にAチェーンからCチェーンにXトークンを移動してみましょう。

同様に、CチェーンにはcXトークンがミントされます。

これが各自でブリッジされる度に起こることになります。

10個つながればブリッジに合わせて10種類のトークンが発行されることになります。

ところが、Cosmos Hubの様に皆が中継する場所があればブリッジされたトークンは一元的に発行されます。

その為、「価値は同じなのにトークンとしては別」という難儀な状態を回避することが出来ます。

Cosmosの開発元であるTendermint社が公式に提供しているCosmos HubはGaiaと呼ばれ、そのネイティブトークンが$ATOMです。

このようにCosmos Hubは各チェーンをつなぐことを目的としているため、Gaiaでは開発者が自由にアプリケーションを構築することはできません。

現状ではGravity DEXやEthereumのブリッジであるGravity Bridgeなど、公式のDappsのみが稼働しています。

4.Gaia(Cosmos Hub)のコンセンサスアルゴリズム:DPoS

GaiaではDPoS(Delegated Proof of Stake)というアルゴリズムを採用しています。

delegateは委任という意味です。

現在はPoSといえば多くがDPoSを使用していますが、その大本を作り出したのがCosmosの開発元であるTendermint社です。

これについては後述します。

DPoSのシステムは、各バリデーター(ブロック承認者)に基軸通貨をステーキングすることによりブロック生成の投票権を委任することが出来ます。

バリデーターは委任された投票権に応じてブロック生成の権利を割り振られることでブロックの生成をしていきます。

委任したユーザーは、自分が委任したバリデーターがブロックを生成することで得た報酬を分配されることで利益を得ます。

初期のバリデーター数は100で、年13%ずつ増えて最終的には300のバリデーターで運用される予定です。

5.Tendermint Coreの概要

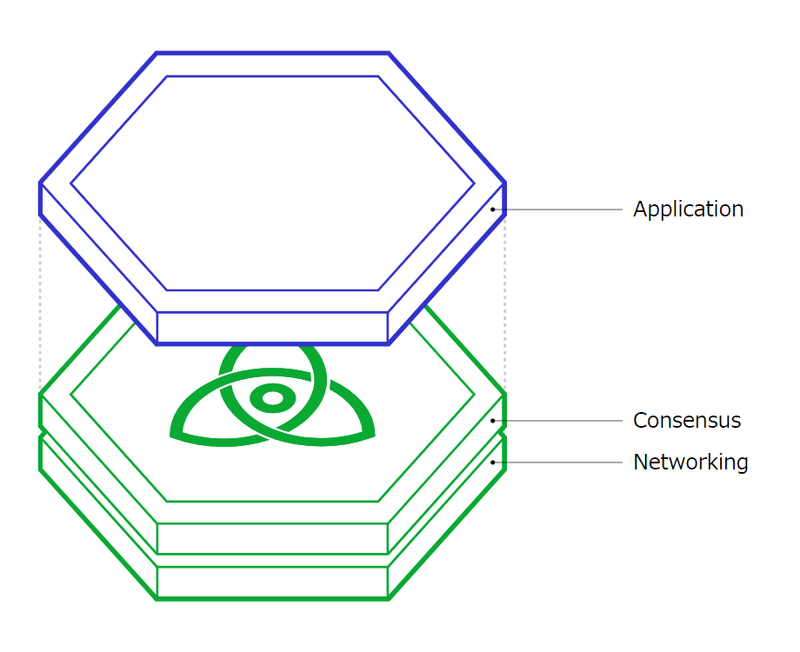

Tendermint Coreというのは、2014年にTendermint社が開発したブロックチェーンのベースレイヤー(プラットフォーム)です。

それまでブロックチェーンを開発するとなると、オープンソースからフォークすることを除き一から構築する必要がありました。

それには多大なコストが必要となりますが、Tendermint Coreを利用することでコンセンサスとネットワーク構築の手間を省けるようになりました。

いつものようにブロックチェーンを国としてたとえると、国の三大要素は

・領土

・国民

・主権

ですね。

Tendermint Coreはこのうちの主権を提供してくれるようなものです。

なのであとは領地開発をして国民を呼び込むというように大幅な手間の削減ができます。

現状Tendermit CoreではDPoSもしくはPoAが基本ですが、ゆくゆくは別のコンセンサスアルゴリズムにも対応予定とのことです。

このTendermint Coreは様々なブロックチェーンで利用されていて、日本ではTOYOTAのブロックチェーンでも使われています。

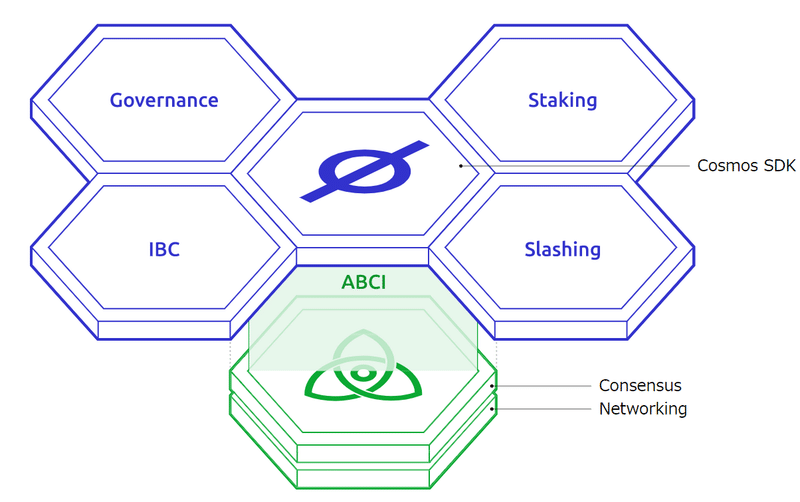

6.Cosmos SDKの概要

SDK(Software Development Kit:ソフトウェア開発キット)はプログラムを作成するときのツールのことで、プログラミングの業界ではよく使われています。

Tendermint Coreの説明と同じように、Cosmos SDKを利用することでブロックチェーンの開発コストを大幅に抑えることが出来ます。

先ほどの国の話でいえば、領土の基礎開発と建築のための重機や道具を提供してくれます。

また、基本であるCosmos SDKにはモジュール(プラグイン)を追加することで各種機能を増やすことが出来て、例えばEthermintというモジュールを使うことでEVM互換のチェーンとして動かせます。

モジュールはオープンソースとして公開されているため、チェーンの開発者は自由に利用可能です。

Cosmos NetworkではこのCosmos SDKとTendermint Coreを利用することで、簡単にCosmosエコシステム内で相互運用性を持たせる条件を達成できます。

利用しなくても頑張れば自力でプログラミングできますが…ハードルは高いので通常はCosmos SDKを使います。

この2つを使って作られたブロックチェーンであれば今は繋がっていなくても(つながるための作業は必要なため)将来的には相互運用性を持つことが出来ると言えます。

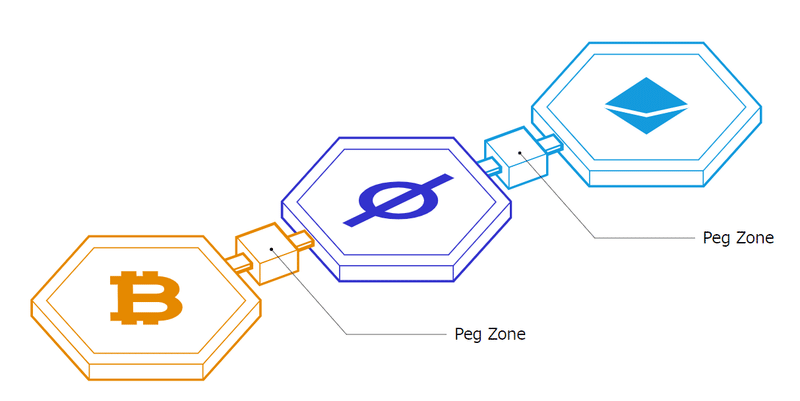

また、既存のチェーンで条件を満たすことが難しい場合でもペグゾーンと呼ばれるものを間に介することでつながることが可能です。

前述のGravity Bridgeがこれにあたります。

7.まとめ

以上、難しい話が続きましたがCosmosについてのお話でした。

現状ではほとんどのチェーンがただEVM互換なだけで面白みがないものが多いです。

僕の主観では、そのようなチェーンはEthereumのスケーラビリティが解決(例えばEthereum2.0へのアップグレード)した時点で廃れていくと思っています。

ところがアプリケーションを独自のブロックチェーン上に構築することで、より多様なDappsが開発されていくと思います。

そうして作られていったチェーンを相互運用してエコシステムを構築するのがCosmosということになります。

とても素晴らしいビジョンですね。

次回はよく競合として挙げられるPolkadot、その次にはPolkadotとCosmosの違いについて書きたいと思います。

それではまた次回お会いしましょう、今回も長文にお付き合い頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?