比例代表選挙の総括と参院選の予想

日本の選挙は大きく分けて2つのシステムがあります。

ひとつが選挙区。地域ごとに、1人~の政治家を選びます。このためたとえ2位でも当選できないことが有り、わりと議席に結びつかない票=『死票』が増えます。このため大きな政党でないと、3位や4位ばっかでぜんぜん議席が取れません。

もうひとつが比例代表。大きなブロックごとに政党から何人議員を出すかを選びます。このときの得票数千万票から数十人の議員の数に変換する方法をドント式といいますが、説明は教科書に譲ります。ともかくこの制度では、3位や4位でも3位や4位なりの得票数で議席が割り振られるので、少数意見にも議席が来ます。

前者は推しのアイドル、後者は推しのアイドルグループ選びに例えられますが、まあだいたいそんな感じです。

それで今回注目したのは、比例代表の選挙のほう。

衆議院では地方ごとにブロックが有り、そのブロック内の得票で当選者数を決めます。このためブロック内の勢いや評判にかなり状況が左右され、全国的にはそこまででもない政党が議席をとったり、逆に全国的には人気の政党が議席を取れなかったりもします。

参院選では、全国でひとつのブロックとなり、全国からの得票で当選者数を決めます。比例代表の本番みたいなもの。

さて、この衆議院の比例代表の特徴である「全国的にはそこまででもない政党が議席をとったり、逆に全国的には人気の政党が議席を取れなかったり」っていう部分。

これは逆に言えば、「もし全国区だったら議席が取れたはずの政党」「取れなかったはずの政党」があるということを意味します。

奇しくも全国区の参院選比例代表選挙は来年に迫っていますので、今回の選挙結果を全国区制や参院選全国区制に当てはめたりしつつ、数字を見ていきたいと思います。

もし衆議院比例代表選挙が全国区だったら?

ではその衆議院の比例代表の選挙区が、比例代表制の特色が出る「全国エリア」だったなら、今回の得票・当選議席はどうなったのか?

もちろん実際には「ブロック制比例」「全国区比例」で選挙戦術は変わってきますので、あくまで予測は予測ですが、ためしに今回の選挙での得票数から実際に計算してみましょう。

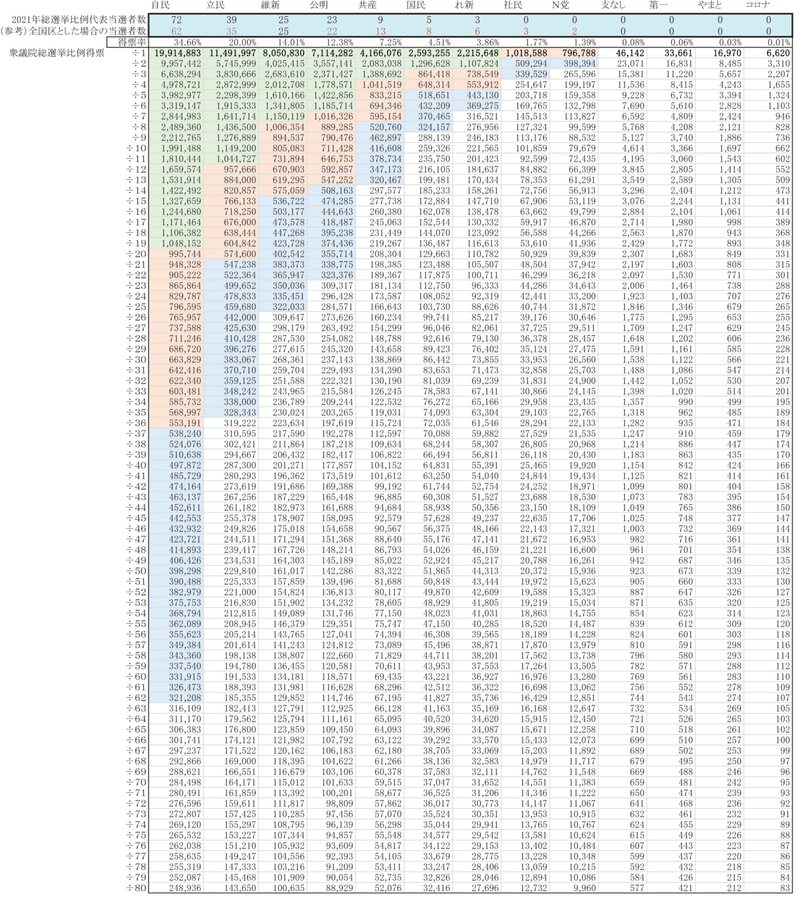

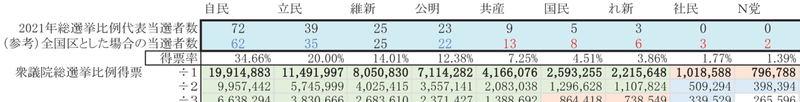

この表は、NHKの選挙結果速報を元に、各ブロックの得票数を単純に合計して割り出した全国での各政党の比例代表得票数を、ドント式に従って割り算した数字を並べたものです。(※正確には立民と国民民主で略称の「民主党」が被っているため、按分票=小数点以下の票による誤差があります)

そしてこの表の中で、色を付けたマス目が衆議院の比例定数176人のうちに入る「当確」ゾーンとなります。

この表から、、結果の部分を抜き出すとこんな感じ。

一番上の行は、各政党名、

二番目の行が、実際の2021年総選挙での比例獲得議席数、

そして三番目の行が、『もし全国区だったら』獲得が予想される議席数です。青い数字が「全国区だと議席が減る政党」、赤い数字が「全国区だと議席が増えた政党」です。

見てみると、全国区計算では

・自民党は72議席から62議席に10減

・立憲民主党は39議席から35議席に4減

となり、ただでさえ議席減が報じられた2党の議席がさらに減ることが分かります。一方で、

・共産党は9議席から13議席に4増

・国民民主党は5議席から8議席に3増

・れいわ新撰組は3議席から6議席に3増

・社民党は議席なしから3議席

・NHK党は議席なしから2議席

と、比例代表の強みである「少数意見の拾い上げ」が見事に発揮されていることも分かります。

もしも全国区での衆議院比例代表選挙が行われていて、予測と同じ結果が出たのなら、自公は11減、立共共闘勢力が6増、維新変わらず、国民民主党3増、NHK党2増(=野党全体で11増)となり、自民は単独での絶対安定多数を確保できません。政局はさらに流動的なものになっていたことでしょう。

2019年参院選との比較

与野党の支持はどう変化したのか。同じ全国区の選挙である、直近の2019年参院選比例代表との比較をしてみましょう。衆院選では176人を比例代表で選びますが、参院選では100人のさらに半分、50の議席を巡って争います。

では仮に、今回の得票を50議席までのドント式とすると、次のような結果になります。(上の表では薄緑色のマス目が当確ラインです)

2019年の当選者数(その後の変化を考慮せず)を元に見ると、各党のドント式50人定員での予測当選者数は次のようになります。

政党名 2019年当選者数→2021年の予測(22年改選議席からの増減)

自民 19議席→19議席(0)

立民 8議席→11議席(+4)

維新 5議席→7議席(+4)

公明 7議席→6議席(-1)

共産 4議席→3議席(-2)

国民 3議席→2議席(-2)

れ新 2議席→2議席(+2)

社民 1議席→0議席(-1)

N国 1議席→0議席(0)

……ちょっとややこしいので見方を説明します。

例えば共産党。

共産党は2019年参院選比例代表で4議席を獲得しています。

ここでもし2021年に参院選が行われたとして、その得票が今回の衆院選と同じだったとすると、3議席を獲得できる……というのが予測のニュアンスです。「19年の選挙だと4人受かる得票だったけど、21年にやってたら3人分しか得票がないよ」っていう感じですね。

しかしこの「2021年の参院選(仮)」が行われた場合、参院選は半数改選のため、選挙で当落するのは「2016年に当選した候補者」になります。なので(仮)選挙での国会での議席の増減は2016年の当選者数と比べることになるので、5-3=「-2」になる……ということです。

全国区予測と2019参院選との比較から読み取れる今回の選挙結果

このややこしい予測、パッと見るとなんのこっちゃ分かりませんが、少しずつ紐解くと、今回の結果、そして来年の参院選の結果の予測が見えてきます。

自民党

自民党が全国区予測よりも議席を伸ばしたことは、自民党が全国の平均的な支持よりも、際立って強い「地盤」の選挙区を持っていることを示唆します。小選挙区で注目を集めていたり、強固な地方組織のあるエリアが有ってそのブロックで比例議席を上積みした結果、全国区であれば62議席だったところを10議席も積み増した。「農村部に強い自民党」という定評も、この予測から見られる傾向とちょうど合致します。

一方で、参院選に合わせた定員で考えると、この得票では前回2019年選挙と変わらない当選者数しか得られないことも分かります。このことは、安倍政権から続く自民党の長期政権が「支持を失ったわけではない」にしても、2年間で「支持を拡大できているわけでもない」ことが読み取れます。

次回の参院選では比例代表は増減ゼロくらいになるでしょうが、維新や国民民主党が躍進する現状で、もし小選挙区で一騎打ちともなれば、選挙区での議席をいくつか落とすことになるかもしれません。

立憲民主党

立憲民主党もまた自民党同様に全国区換算だと比例の議席はあまり獲得できなかった可能性が見えています。一方で、共産党と増減がぴったり合致することを考えると、立共共闘の関係の中では大して影響がない数字とも取れるでしょう。立憲民主党の地盤と、共産党の全国的な薄く広い支持層、これがちょうどバランスをとっているわけですね。

しかし一方で、得票数の伸びには大きな不安が覗きます。

立憲民主党は2019年参院選のあと、旧・国民民主党の4分の3近い議員を取り込みました。そう単純な話ではないですが、そこから考えれば旧・国民民主党の得票を2021年選挙で立憲民主党ががっつり獲得していてもおかしくないわけです。理想的に言えば、国民民主党が減らした得票を立憲民主党がすべて回収するのがベストシナリオだったのでしょう。

ところが蓋を開けてみると、得票率は16%から20%と4%伸びているものの、国民民主党は2.5%減で踏みとどまっており、共産党など他の野党との共食いでの得票率増加分がかなり含まれていることが読み取れます。

つまり、立憲民主党は旧・国民民主党の国会議員こそ吸収できたものの、個人票でない流動的な旧・国民民主党の支持層ですら奪うことはできないまま、今回の選挙を迎えたわけです。そしてその結果が、与党の議席が減る中で野党の立憲民主党の議席が減るという大惨敗を招いたと考えれば、なるほど道理が明らかです。

立憲民主党、旧・国民民主党、共産党の3党が16年に獲得していた2022年改選となる議席数は16議席。そして今回の予測での立憲民主党、国民民主党、共産党の合計は、やはり増えることはなく16議席。

連合内の支持労組や、旧・国民民主党を割ってまでわざわざ「大きな塊を作る」と色々ぶっ壊した意味は、来年の比例代表選挙ではほぼゼロになってしまっているのではないでしょうか。

次の選挙で立憲民主党が躍進することはかなり厳しく、国民民主の小選挙区戦略(後述)によっては議席を減らすと思われます。

共産党

共産党は得票率を2019年の9%から今回は7.25%程度まで下げ、2019年の獲得議席数に対しても-1、改選議席を考えると-2という議席減が予想されます。ただ立共共闘の影響が色濃く、共産党そのものの支持基盤が揺らいだというわけではなさそうです。

特に2021年予測だけを見ると、共産党は実際の獲得議席9議席に対し全国区計算で13議席と、全国をエリアとしたときの「薄く広い支持」で大きなポテンシャルがあることが分かります。各選挙区で何人……と毎度言われる共産党の支持層は高齢化の今にあっても健在と言えるのでしょう。

立共共闘の最中であっても全国での得票数400万票程度は維持しており、来年の選挙でも変わることはないと思われます。

議席こそ減らす可能性がありますが、それは共産党のあくまで野党共闘戦略の一環であり、共産党「勢力」としては増減ゼロとなるのではないでしょうか。

国民民主党

今回の選挙では立共共闘から距離を起き、また維新とも距離を置いたことで、国民民主党は第3勢力としての第一歩を国会に刻み込みました。

旧・国民民主党に比べると国会議員数は8割近く減少という致命的なダメージを受けており、当然ながらその分の個人票も失って壊滅する……というのが大手マスコミの予想だったのですが、その改革中道路線が奏功し、得票数では2割減くらいで抑え込むことに成功しました。予想議席数が3議席などというものもあったことを考えると、今回の選挙での勝ち組と言ってもいいでしょう。(まあ全体では与党の勝ちですが)

しかしながら、やはり「ダメージ減少」だけではなかなか厳しく、予測に従うと次の改選で4議席を2議席に減らし、参院での勢力は後退することとなります。

なぜ支持が比較的広まってきているのに厳しいのか? これは国民民主党の支持が少ないと言うよりも、今回の選挙で候補者が少なすぎたのが原因だと思われます。

同じく躍進した日本維新の会は96人、参考までに立憲民主党は240人を擁立しました。そこから獲得議席数はそれぞれ41議席と96議席ですから、「擁立人数の半分くらい当選」が躍進の目安になるでしょう。

では国民民主党は何人だったのかというと……実はたったの27人。そこから11議席なので、擁立に対してで言えば、まあわりと健闘した結果だと言えます。

また一般に、小選挙区の候補が居ないと比例での存在感や知名度がなくなるので、人数が減れば減るほど加速度的に比例も勝てなくなると言われています。今回の選挙では維新は新潟や九州など、小選挙区ではなかなか厳しいと予想される地域にも候補を擁立し、比例票を発掘。見事に全国で比例代表から議席を得ました。国民民主党が11議席にとどまったのは、国民民主党の知名度云々と言うより、選挙戦略が野党共闘ありきであったこと……具体的には、小選挙区への候補擁立を見送ったことが国民民主党の伸び悩みの大きな原因だと思われます。実際、「自民も立民も嫌だけど他に維新しか居ない」選挙区は多数あり、それらの地域で改革中道の票が維新へ流れたケースも数多いのではないでしょうか?

そう考えると、今回の得票数260万票という少なさは、国民民主党の地力と言うより、立憲民主党や共産党に遠慮してたった27人の候補しか用意しなかった戦略ミスに起因するように見受けられます。しかも結局、共産党と国民民主党が競合する選挙区は3つ残り、共闘の恩恵を国民民主党が受けたようには思えません(そもそも市民連合による政策協定に国民民主党は参加していない)。

支持母体の連合との関係がある以上、国民民主党は立憲民主党との対決が起こる小選挙区候補擁立は難しかった……という事情はあります。ただその連合も、立共共闘路線の立民との間に温度差が有り、「国民民主党が勝てる」となれば国民民主党に有利な後援体制に変わってくるかもしれません。

現状のままでは、国民民主党は今回の得票数と同程度以下となり、野党共闘の「縁の下」としての議席数しか獲得できず参院会派としては後退することでしょう。

しかし第3勢力として候補者をせめて維新と同程度擁立できれば、維新の弱い東日本を中心に非自民非共産票を集め現状維持~倍増程度は視野にも入ってくるのではないでしょうか?

社民党とNHK党

毎回の選挙で政党として存亡の危機にさらされている社民党、今回の選挙では計算上の得票率は1.7%となったため、次回の参院選で得票率2%獲得or候補者数名が当選しないと法律上の政党としては消滅することとなります。

しかし「存亡の危機」とはいいつつも、共産党同様に、社民党は毎回100万票程度の固定票があり、野党共闘でもこれを削ることなく死守できています。これまでの参院選では、これがある限りは1名の当選と2%ギリギリの得票率は維持できてきたわけです。社民党の消滅はかろうじて「噂」で済んでいました。

また今回の選挙で全国区換算すれば、比例代表で複数議席の当選も視野に入っていました。(もしそうなっていれば、議員数で政党要件を満たせた)

にもかかわらず小選挙区1議席に留まったのは、野党統一候補の立場の多くを立憲民主党・共産党に譲ったこと、有力な小選挙区候補者が立憲民主党に移籍したことがダイレクトにひびいた形です。

そして今回の選挙での厳しい結果を受け、来年の選挙ではある事情によっては社民党の消滅が現実味を帯びてきます。

事情というのは、維新の躍進です。

日本維新の会は、2019年の選挙では得票率9%に沈み、得票数も490万票と共産党+αくらいのものでした。しかし今回の衆院選では、得票率は14%、得票数は800万票と、共産党にほとんどダブルスコアをつける票を獲得しています。この結果、維新は改選3議席から予測だと7議席まで増やすため、この場合「社民党が毎年ギリギリかすめとってきた1議席」が「維新の4議席の1議席」にすり替わることとなるので、今回の選挙の維新の得票の勢いが続けば、ほぼ確実に社民党は改選1議席を失います。当然ながら、それでは議員数で政党要件を満たすことはできないため、あとは得票率頼みになってきます。ところが前回よりも少し投票率が上がった今回の選挙での得票率は1.7%。社民党の支持層が良くも悪くも100万票で固定である以上、「無党派層の投票率が下がらない限り」社民党は得票率もクリアできません。まさか「選挙に行かないで」とは言えるわけもないですし、このまま(少しずつとは言え)上昇傾向にある投票率で選挙が行われれば、残念ながら来年の参院選で社民党は政党要件を喪失する可能性が極めて高いです。浮上には立共共闘支持層が比例で社民党に投票する必要がありますが、情勢は不透明ですね。

そしてNHK党。すでに社民党と同じくらいの得票数があるのですが、やはり維新の会が伸びれば結果としてこちらの議席獲得が難しくなります。ただNHK党には22年改選の議員が居ないので、そう大した影響はないでしょう。

維新の会とれいわ新撰組

この二つの政党は、来年の参院選では躍進するのではないかと思われます(維新の会については「大きな不祥事がなければ」の条件付きで)。

維新の会の得票率は2019年と比べても5%上がっており、参院選では国民民主党と分け合ったとしても数%の伸びはあるでしょう。全国区での計算予測議席とブロック単位での獲得議席にも差がなく、全国的な薄く広い支持も確実に育ってきています。これが減らない限りは、数議席増加は比例代表で確実です(繰り返しになりますが「大きな不祥事がなければ」の条件付きで)。

一方のれいわ新撰組は、社民党、一部地域では国民民主党と競り合う強さを見せており、党首の山本太郎さんの知名度もあって全国区では小規模政党としてはかなり強い力を持っています。いまのところ公的な官位を持たない極左なこともあって不祥事らしい不祥事を起こすこともなく(起こしようもなく)、順当に行けば19年当選の比例2議席と合わせて5議席程度の勢力になる可能性が高いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?