手軽で高質なYoutubeライブ配信 / ATEM mini の活用法

講師業の友人から悲しい話が届きました。イベント同様に"セミナー"のキャンセルが相次いでいるとのこと。「ほぼ」ではなく「全滅」なのだそうです。この状況でできることはライブ配信でのセミナーだと思いますので、多少なりとも役立ちそうな話を書いてみます。

ライブ配信の方法は大きく分けて2つある

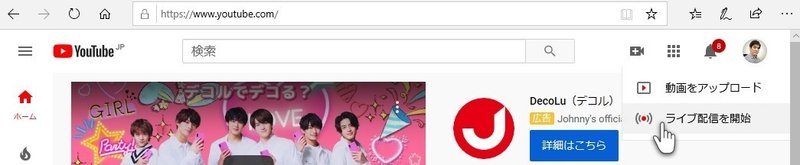

まずはYoutubeのトップ画面。右上の「+」マークの付いたカメラアイコンをクリックして「ライブ配信を開始」を選択。

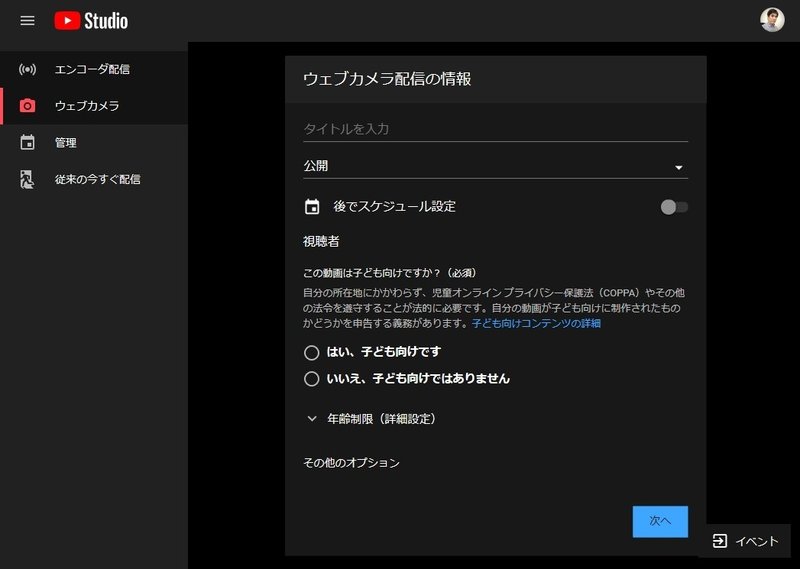

これがライブ配信を設定する画面です。(写真下)左上を見ると「エンコーダー配信」と「ウエブカメラ」のメニューがあります。端的に言いますと「エンコーダー配信」はプロやマニアが使う超高画質の配信方法。「ウエブカメラ」は、例えばノートPCであれば、このままタイトルなどを入力してPC内蔵カメラと内臓マイクで配信ができるお手軽な方法です。

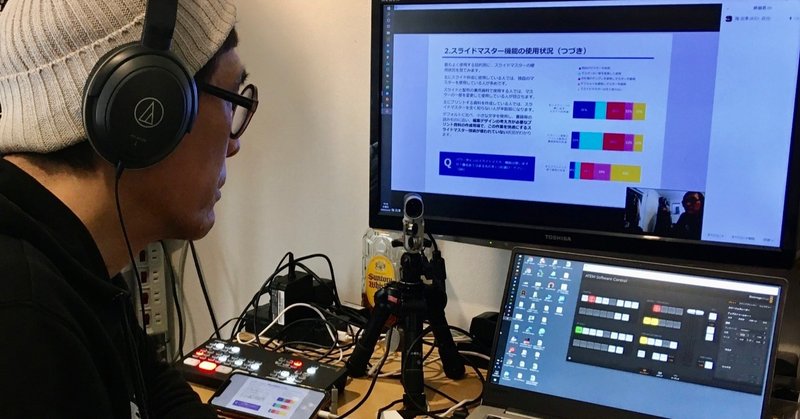

プロやマニアの配信は、スイッチャーという機械を使い、複数台のカメラやパワーポイント画面などを切り替えながら、視聴者に分かりやすく飽きのこない番組配信をしています。ウエブカメラでは、そこまでの細かな表現ができないため「エンコーダー配信」を利用していました。(別の理由もありますが…)

ウエブカメラ配信ができるスイッチャー

スイッチャーを使いつつ煩雑で癖のあるエンコーダーをも使うことが、マルチカメラでの配信を難しくしていたのですが、昨年の暮に画期的なスイッチャーが登場しました。「ウエブカメラ」で配信ができるスイッチャーです。(エンコーダー配信がどのぐらい面倒くさいかは、書くのが面倒くさいので割愛します)

ATEM mini …小さいながら4つのカメラ(またはPCの画面など)を切り替えて、「ウエブカメラ」モードで配信することができます。実際のセットアップ例を紹介しながら説明します。

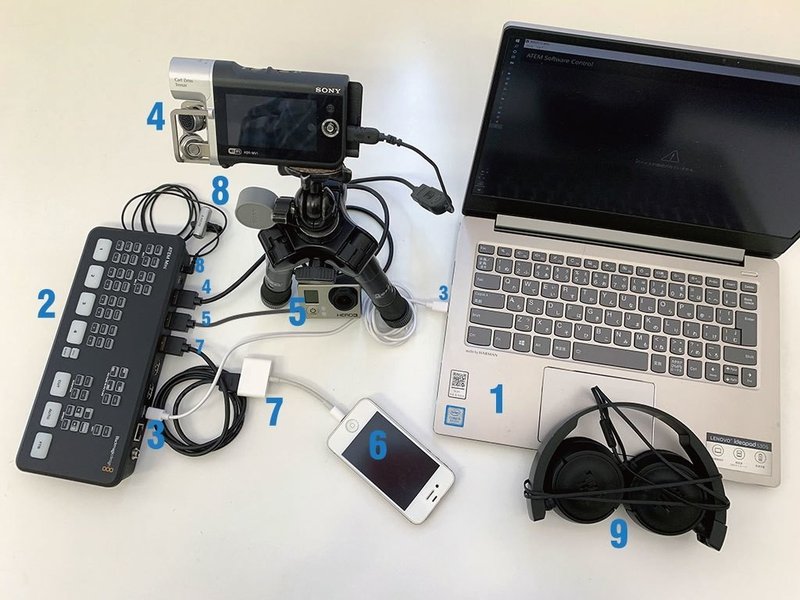

1.パソコン

Youtubeへの接続と配信、スイッチャー(ATEM mini)の設定やコントロールを行なうために使います。

2.スイッチャー・ATEM mini

カメラなどの入力を切り替えたり音声のボリューム調整などをして、USBケーブを通じてPCに映像と音声の情報をPCに送ります。大きなボタンを押すとカメラが切り替わります。

3.USB-Cケーブル

スイッチャーのデータをPCに送ります。このときPCはATEM miniを外部接続された「ウエブカメラ」だと認識し、ライブ配信用のブラウザーにデータを送ります。

4.カメラ例1

一般的なビデオカメラでかまいません。ただしHDMI出力端子があるものに限ります。また、HDMI出力には撮影日付などの表示がなく常時出力(HDMIスルー)ができるものが必要です。ミラーレス一眼(ソニーα7シリーズやパナソニックのGH2以降など)では、HDMIスルーに対応しているものもあり、美しい画像を配信することができます。

5.カメラ例2

アクションカメラのGoProの多くは、HDMIスルーができます。超広角なので話者の近くに置けるので重宝します。これもGoProでなければいけないというものではありません。あくまでもカメラの例です。

6.別のPCやスマホ

これは、パワーポイントなどの映像をスイッチャーに送るためのものです。PCが2台あるときはPCを使いPCのHDMI出力をプロジェクターにつなぐときのようにスイッチャーにつなぎます。写真の例では退役していたiPhoneを使っています。PDF化したパワポのファイルをiPhoneに送っておけば、立派に出力機になります。

7.iPhone→HDMI変換プラグ

上記のiPhoneを使う際に必要な変換プラグです。iPhone→変換プラグ→スイッチャーと接続します。

8.外部マイク

基本的には、カメラとスイッチャーをHDMI接続しておけば、カメラに内蔵したマイクが使えます。ただし、カメラと話者の距離が長いときや内蔵カメラの性能が悪いときは、単独のマイクを用意します。例では、SONYの3000円程度で購入できるコンデンサーピンマイクを使っています。セミナーなどでは、話者の襟元などにつけることでとても明瞭に音声を録ることができます。レベル調整などはATEM miniで行います。話者とスイッチャーが離れているときは適宜に延長コードなどを使います。

9.ヘッドホン

配信されている音声を確認するために使用します。音量の確認だけであれば、スマホに付属しているイヤホンタイプのヘッドホンなどでも大丈夫です。

細かなこと

その他、三脚などの道具は自分の配信環境に合わせて適宜用意してください。パーツとしては、カメラとスイッチャーのHDMIのサイズが往々にして違いますので、変換用のコネクターが必要になると思います。

また、使用場所に合わせたHDMIケーブルを複数用意する必要があります。簡単な配線図を作って、必要なケーブルを用意しましょう。

あっけなくできてしまう

具体的な配信方法を書こうかと思ったのですが、ノートPC内蔵カメラでの配信ができる人で、道具立てができれば思った以上にあっさりと配信ができてしまいます。多くの人がとりあえず使えると思いますので、そのあとは実機を触りながらご自身で試行錯誤する方が早いかと思います。

そのため、気がついたことがあれば随時にこちらに追記することにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?