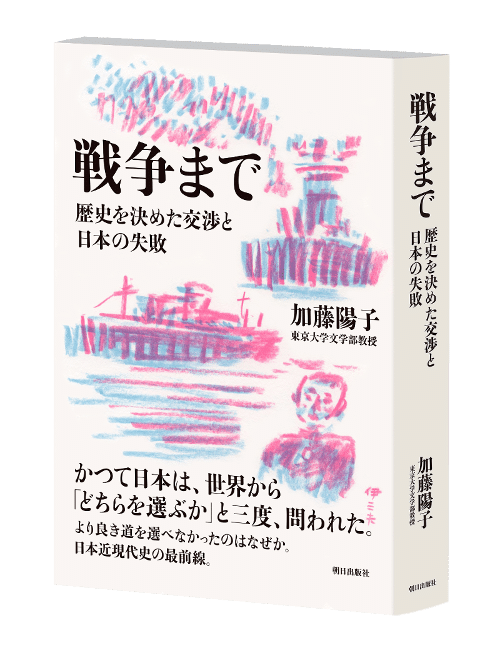

「戦争まで 歴史を決めた交渉と日本の失敗」 加藤陽子著 朝日出版社

この本は、東大文学部教授の加藤陽子さんが、28人の中高生を相手に行った講義をまとめたものです。

複雑怪奇な戦前から日米開戦までの流れについて解説し、「リットン報告書」、「日独伊三国同盟」、「日米交渉」の3つの機会でなぜ開戦を避ける選択ができなかったのかについて、中高生に質問を投げかけながら講義が進んでいきます。それぞれの史実に対し、その背景を多角的に考察する加藤さんの歴史観には、厚みがあります。

面白かった。あぁ、なるほどと思うことが多々ありました。以前に読んだ『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』とともに、素晴らしい本だと思います。

中高生たちが実に深く考えているのに驚きますし、加藤先生がが彼らの質問や発言に感動している様子が伺えます。こんな先生に教わったら、歴史に興味を持つだろうなぁ・・・。 大人向けの講義があったら、出てみたいと思いました。

表面的な偏った歴史観が世論になっていくとき、それは、もはや理性で抑えるということができなくなるのかもしれないという怖さを感じました。

以下は、この本を読んでの、僕のメモ。

1、リットン報告書は、必ずしも日本に不利なものではなかった。

報告書第9章「日中間の経済的接近の促進」において、満州地域に新たな自治政権を作ると言っても、満州国の行政機関や制度を抜本的に変えなければならないということではない。

報告書第10条「中国の改造に関する国際協力」において、新政権に対する日本の発言権は半数になる。また、満州における日本人の居住権と土地や家屋を借りる権利が認められる。

中国側は、この9条、10条に大いに不満だったが、日本のマスコミは、「支那側狂喜」、「日本帝国陸軍側第憤慨」と報じた。

日本側の不満は、新しい国が「中国主権」であるということ、国際連盟が関与するようになると、日本が好き勝手にできなくなるということ、日本側の軍隊が、満鉄付属地内あるいは朝鮮に戻されるということだが、リットン報告書全体は、9条、10条を見ても、むしろ日本側に配慮したものだった。

2、日独伊三国同盟

三国同盟については、ドイツ・イタリアに有利な同盟で、日中戦争の解決にならないと予想していた要人は多数おり、そのため、政府内で意見の対立があった。しかし、このことは、内務省からの記事取締要綱により、報道されることはなかった(P.236)。政府は、嘘をつく。

三国同盟の日本側には、バスに乗り遅れるなというよりも、ドイツを牽制し、戦後仏印・蘭印を日本の統治下に置こうという目論見があった(P.274)。これらの地域は、放っておいたら、ドイツのものになってしまう可能性があった。

海軍は、陸軍に主導権を握られるのが許せなかったために、「海軍にはアメリカと戦う力がない」ということを言い出さなかった(P.298)。

そして、ドイツは三国同盟に中国を加えることを考え、蒋介石にアプローチしていた(P.288)。蒋介石としてもドイツと組んで日本と講和することによって、中国共産党の躍進を抑えることができると考えた。蒋介石は、中国国民党軍と日本軍が戦うことによって漁夫の利を得るのは中国共産党だと考えていた。しかし、日本が汪兆銘政権を承認してしまうことで、実現しなかった。

3、日米交渉:ハルノートと幻のローズベルト・近衛会談について

三国同盟を結んでわずか半年後に、日本はアメリカと交渉を始める。交渉は、野村吉三郎駐米大使とハル国務長官の間でなされる。それには、日米それぞれ、目論見があった。アメリカとしては、イギリスに兵器・物資を運ぶイギリス船団がドイツのUボートに攻撃されるのを防ぐために、大西洋に海軍哨戒部隊を展開させたかった。一方、日本の海軍は、本音ではアメリカに勝てないと思っていた。

さらに、アメリカは戦後を見据えていた。すなわち、戦中は、ドイツを打倒するためにソ連と手を組むが、全体主義が打倒された後、共産主義に対する防衛の目的で日本を取り込むことを考えていた(P.357)。

近衛首相とローズベルト大統領の会談は実現直前まで交渉が進んでいたが、野村大使側から、アメリカの新聞にその情報がリークしてしまい、日本の国家主義団体が、日米交渉に強く反発した(P.394)。実際、その後近衛首相暗殺計画、アメリカ大使館員襲撃計画が発覚しました。天皇も戦後、もし日米開戦に反対したら内乱が起こっただろうという言葉を残しています。それだけ緊迫したムードが、当時の日本にはあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?