伝プトレマイオス『百言集《センティロキウム》』52

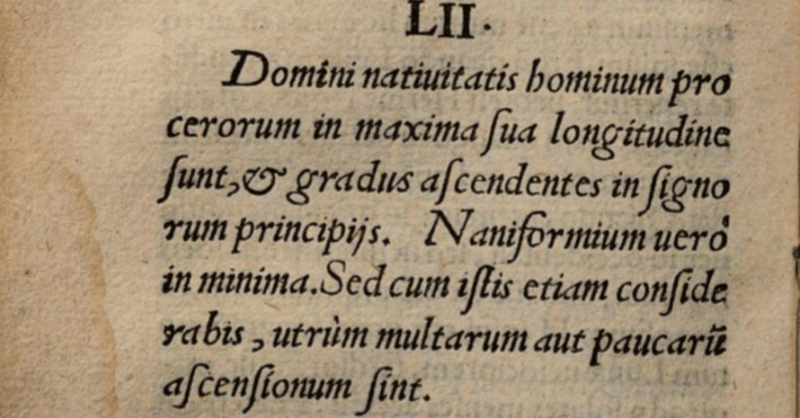

LII.

Domini nativitatis hominum procerorum in maxima sua longitudine sunt, & gradus ascendentes in signorum principijs. Naniformium vero in minima. Sed cum istis etiam considerabis, utrum multarum aut paucarum ascensionum sint.

Domini nativitatis, qui maioris in nativitate sunt dignitatis, hoc est, qui plures dignitatum partes habent in ascendente. Nam cum tripliciter maxime praedominatores dicuntur, ut diximus, luminaria, quando sunt in locis apheticis, qui sunt omnes supra terram, praeter 8 & 12 domum: Sol in die, & ☽ in nocte, & maxime in signis sectae suae principatum tenent. Item quicunque Planetae plures habet dignitatum partes in signo ubi est, quod caeteri in signis, ubi sunt, nec ab ascendente cadit: praeterea qui plures habent dignitatum partes in ascendente, hic potissimum nunc considerandus est. de proceritate eum corporum agitur, quae significatio ascendentis maxime est. Nam in omnibus secundum rem, qua de agitur, praedominator eligendus est. Huiusmodi autem praedominatores si sunt in maxima sui longitudine, ut Sol circa principium ♋ , procerum longioremque hominem faciunt. Contra, si sunt in minima, quae semper & in omnibus. Planetis maxime opposita diametraliter est: hoc primum, in quo etiam illud attendendum est, quod non solum praedominator considerandus est: verum etiam dominus signi, ubi praedominator reperitur. Nam si ipse quoque in maxima minimave sua longitudine fit, & praedominatore conveniat, firmior res est. Sin contrariae dispositionis, quam praedominator fit, non parum ei detrahit: ita tamen, ut praedominatoris virtus semper praeferatur. Hoc praeceptum hic dictum, caeteris quoque adcommodandum. Alterum est, ut principia signorum ascendant. Tertium, ut ascendant signa multarum ascensionum, sicut a ♋ ad ♏ Plurimarum autem sunt ♍ & ♎: paucissimarum ♊ & ♈. Sed prima ratio caeteris potentior, quod ostendit, quia vel sola, si in minima longitudine, naniformes facit, hoc est, nanis similes. Omnia vero simul, si acciderint, quod scilicet praedominatores in minima sua longitudine sint, & gradus ascendens in fine signi, & ipsum signum ascendens paucissimarum ascensionum, nanos efficient. Sed regionum quoque proprietas di ligenter consideranda est.

[羅]高貴な(背の高い)人の誕生時を支配するものども(の主惑星?)はその最遠点にあり、上昇位の星座の端緒(初度)に昇る。矮人の場合は最小(最近点)にある。これによって、上昇度数の多寡が知られる。

誕生時を支配するものどもは誕生時の最大の尊厳(公準)つまり、上昇位においてもっとも多くの尊厳(公準)をもつもの。すでに論じたように、両光球は三様に支配(惑星)となるといわれる。これらがアフェティクな場所の数々にあり、8および12の家を除く地上の場所にある時に。日中は太陽、夜間は☽、特にそれぞれの区分(セクタ、ハイレ―シス)の星座の中にある時、これが主(たる支配惑星)となる。同様に、これがある星座の中の尊厳の部分を最大に占めるものが(主となる)。諸他(の惑星?)はそれぞれの星座の中にあり、上昇位にあたらない場合。さらに、上昇位の尊厳をより多く持つものこそ、ここで考慮せねばならない最重要なものである。特に上昇位が主として意味するものは体躯の生成である。支配するもの(主惑星?)は設問の種をもとに選ばれる。ここでの問いを支配するもの(主惑星)がその最遠点にある、つまり太陽が♋の初度にあるなら、人は背が高くなる。逆により小さくなるのは、つねにその惑星の直径方向逆位の場合。これこそはじめてわれわれが支配するもの(主惑星)だけでなく、支配するもの(主惑星)がある星座の主(惑星)にも注意を払わねばならないもの。これがその最遠点もしくは最近点に到り、支配するもの(主惑星)と符合(一致?)するならこれはより堅牢となる(問いは確証される)。これとは逆の配置の場合には、支配するもの(主惑星)は(その力能を)おおきく減じられる。いずれにしてもつねに支配するもの(主惑星)の力能の方が優勢なものとされる。この規定はその他のことがらについても援用される。たとえば、(二つ目として)諸星座の主(惑星)が上昇位にある時。三つ目は、 ♋から♏までの多くの星座の上昇に対して、 ♍と♎ではより多く、 ♊と♈ではより少ない(?)。しかし第一の道理が他よりも強力で、最近点(最短距離)にあるなら、これだけで矮小な人が生まれる。一方、すべてが同時に起こるなら、つまり主(惑星)の数々がみなその最近点にあり、上昇位が星座の最終度数にあり、上昇星座が最短上昇なら矮人が生まれる。しかしそれだけでなく領地の財についても注意深く検討されねばならない。

[亜] プトレマイオスは言った。背の高い〔高位の〕人々の意味するもの(しるし)の数々はその軌道の最遠点duraにあり、彼らの昇位点(アセンダント)は星座のはじめ(初度)にある。一方背の低い〔下位の〕人々は意味するもの(しるし)をその軌道のもっとも低い部分〔最近点〕にあり、上昇位(アセンダント)は星座のおわり〔末尾〕にある。さらに、諸惑星の東見tasriqと西伏tagrib、それにこれらが留まる星座も高低を指し示す。

註解

ここで〔プトレマイオスが〕意味するもの(しるし)の数々と言っているのは、生まれた者の昇位点(アセンダント)に最大に参与〔関与〕する諸惑星のこと。軌道の最遠点duraとは偏心円軌道falaq al-harig al-marakizあるいは周転円〔複円〕falaq al-tadwirの、大地の中心から最も遠い点のことで、星辰計算者たちには周知のもの。一々の惑星の平均運動が中心との比例関係において1分以内なら、生まれた者は背が高く〔高位に〕なるだろう。しかし、すでに述べたように占星術師はこれを生まれる者の高さを規定するものたちが観察するべき付加的条件とみなすことになる。いずれにせよ、両親が高いか中位であるなら、高さを意味するもの(しるし)の数々(が最遠点にあること)とあわせて高さを判じ、両親が低いならば中位の高さと判ずる。また昇位点(アセンダント)の度数が上昇する星座の5度以内の時、或る星座の上昇が30度以上(?)で中天の主〔惑星〕が東にある時も同様。一方、生まれる者の意味するもの(しるし)がその軌道の最近点にあるなら、上述したところとは逆となり、〔生まれる者は〕低くなる。というのも軌道の最近点とは惑星と大地の中心を結ぶ線分が最短となる場所であるから。ただしこれも両親の高さの状況により、両親が高いなら生まれる者の低さは中位となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?