渋谷とパルコと堤清二

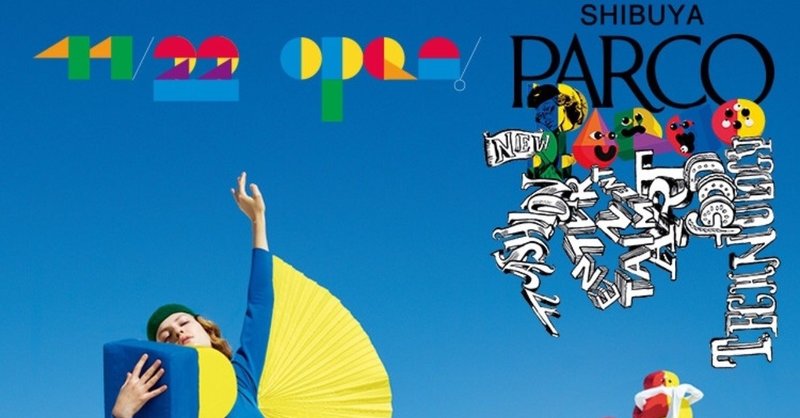

渋谷パルコが先週末にオープンした。覗きに行きたいと思いつつ、あまりにすごい人の量だと聞き、ひよってしまった。つまり、まだ、足を運んでいないにもかかわらず、渋谷パルコのことを書く。

カルチャーの発信源としての意地

少し前に、渋谷のトランスフォームぶりを嘆いてしまい、情報を入手せずに新生パルコに対してもやや後ろ向きな記事を書いてしまった。

ジャーナリストの知人は、「セゾングループ解体後、Jフロントリテイリング傘下に入ったパルコだが、渋谷パルコがセゾンらしさを撒き散らしていた時代のカルチャーの震源地としての威信を取り戻した」というようなことを語っていた。

以下は開発責任者の方のインタビューより。

新しさ、先進性、他がやらないオリジナル性でしょうか。それに加えて、個人的には近年よく耳にするダイバーシティに近いのかなと。パルコは何をやっても様になる

通常だとマーケティングから入りますが、一切行わなかったんです。

出店したいと申し出てくださるブランドよりも、当社から口説かなければならない場合の方が圧倒的に多いんです。

世界から見た東京を意識しました。先ほどお伝えした準備段階での編集長インタビューの中で「海外のものばかり集めててもつまらないのではないか。海外に目を向けるんだったら、日本の良いものを集めたほうが」とアドバイスを頂いたり。

ゲームと食と音楽と

私は下記の音楽系のショップやスペースが気になっている。南青山にあったころによく足を運んでいたドミューンがスーパードミューンとなってパルコに! なんだかとても感慨深い。

そして、まだ、足を運んでいていないのに自分の雑感を言うのも何だが……世界から見た東京。そのエンターテインメントの核は「ゲーム」と「食」なのだな……と。これだけ枠組みを越えた多種多様な試みにチャレンジしている新生パルコ。言語の壁というものがあることはもちろん分かりつつ、やはりそこには書籍や雑誌などをメインで扱うテナントはない……出版社で働く身としては緊張感が走る。もちろん、コンテンツとしての漫画の存在感はあるけれども。

堤清二の哲学

「90年代に書かれたものだけれど、消費を考えるときには参考になるよ」と、最近、大学の教授から薦められた、セゾングループを牽引した堤清二氏の著書『消費社会批判』(※現代産業社会検討の呼称であって、消費社会への単純な非難や攻撃を表す論評ではない)。その中の一節を最後に。

我が国の消費市場においては、イヴェント性、演出性、他人志向性の刺激が、どの国の場合よりも大きく作用する性格を内在させていることができよう。(中略)西欧における消費意識、思想に変わって、わが国の消費市場を動かすエネルギーが、明治以来、常に「情動」とでも呼ぶべき社会の気配の変化であり、この気配は今日においても見えない共同体の枠のなかで、あるひとつの気配が盛んになったり、姿を変えたりしているのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?