針目2

ひとつ前の記事で、

刺し子を始めたばかりの頃は針目を均等にすることに気を配り、違うと思ったら戻り、途中で針を抜くことが多かった。

でも、それはやらない方がいいよ、と先生に言われていました。それをすると流れが切れてしまうからと。針目は一朝一夕には揃わないし、そもそも、揃ってさえいたら素敵な刺し子だと思うの?と。

私も今、尋ねられたらほぼ同じように答えています。多少目が揃わなくても流れやリズムを掴むことを優先するうち、自分の縫いやすい針目になり、縫いやすい針目は揃いやすくなっていきます。

と書きました。今日はその後のお話です。

自分の刺しやすいリズムが掴めて、なんとなく針目が揃ってくると、次はそれを軸にして「いつもより少し変える」ことが出来るようになります。「いつもより少し」は数値で言うと1、2mmくらい。模様刺しの針目は人によりますが一目2、3mmが多い。目視で「2mmで刺そう」「今日は3mmにしよう」と狙って針を入れ続けるのは、やったことがありませんがおそらく難しいのではないでしょうか。感覚に任せる方がうまくいくように思います。

いつもより少し針を遠くに入れるまたは手前に入れる、針をを遠くに出すまたは手前に出す(または、布を多くすくう、少なくすくう)。そうやって自分の好きな雰囲気を探します。例えば、

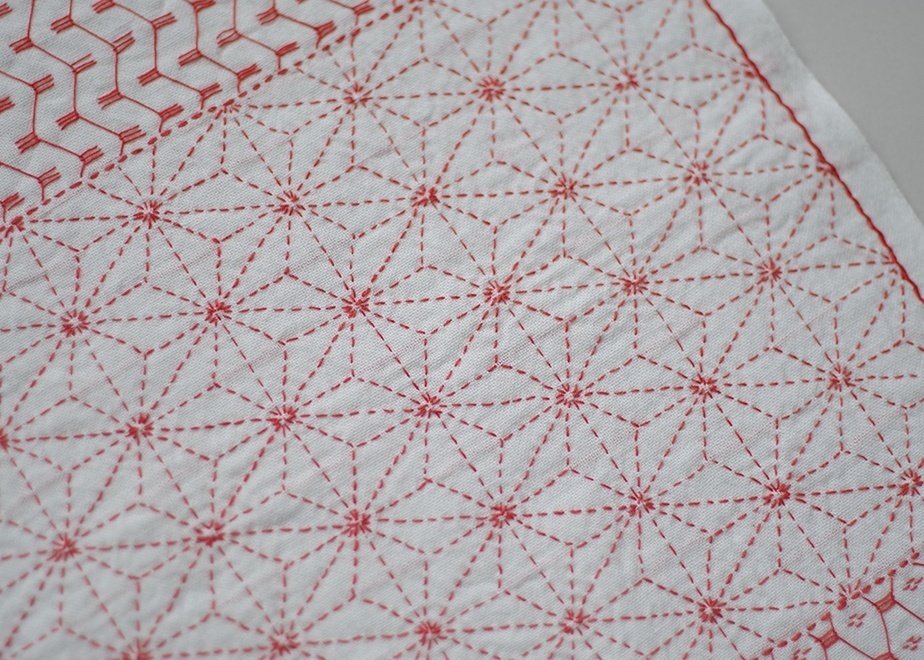

これはいつもの針目です。でも、布自体が110cm×150cmと大きいので、引きで見ると、針目はいつもより細かく見える(と自分は思う)。いつも通りの針目に見えるようにしたければ、いつもより少し大きい針目にしたでしょう。

こちらはいつもの針目よりほんの少し、晒しの糸1本分くらいのイメージで小さくし、針目と針目の間もいつもより狭くしています。1本取りは糸が細いため、針目は縦にしゅっと伸びる感じ、針目と針目の間は隙間が目立つ感じがして、いつも通りだと、(自分は)すかすかしているように感じるからです。

こちらの縁取りは、いつもより少し大きな針目と、それと同じくらいの隙間で刺しています。交互にして二列。縁を強調したいときによく使います。

そんなわけで、どれも手に染み付いたリズムを頼りになんとなくそれっぽくやっているわけです。「いつもより少し」程度の差なので、刺しているうちに「今はこのリズムなんだ」と手の方が慣れてくれます。そうしてだんだんと、小物から大判の布まで、躊躇わず刺し子が出来るようになると思います。

もちろん完全に軸が定まるなんてことはなくて、昨日のリズムと今日のリズムがどうにもずれていて、6目で心地良かったこの線に今日は5目しか入らないという時もありますし、歳を重ねるにつれ指先の力が弱くなったり老眼になったりして、リズム自体も微妙に変化します。それは上手に出来ていないということではなくて、自分の手に主導権があるからこそのゆらぎです。私はそれが一番の、刺し子の魅力だと思います。

模様刺しがお好きな方の参考になれば嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?