12腕&手: 振るったり、切れたり

腕とはヒトの肩から手までの部分を指す。医学的に、ヒトの腕は上肢(じょうし)と呼ばれる事が多い。腕は肘を境に、肩に近い方を上腕(じょうわん)、手の方を前腕(ぜんわん)という。

生物学的には「ヒトの腕は哺乳類の前肢にあたる」とも、反対に「哺乳類の前肢はヒトの腕にあたる」とも表現可能できる。この腕は魚の胸鰭(むなびれ)に由来している。通常は鰓蓋のすぐ後ろに存在するが、四肢動物の前肢に相当する。

多くの魚で、胸鰭(むなびれ)が歩行の補助をしている。例として、チョウチンアンコウやトビハゼのローブ状の鰭が挙げられる。一部の魚では、高度に発達した胸鰭の機能を持つものがいる。サメなどが深度を維持するため力強い揚力を生じたり、トビウオの「飛行」をも可能にしている。

腕には利き腕がある。世界中で右利きの割合は88%、左利きの割合は12%とされている。利き手の遺伝率はおおよそ24%である。旧石器時代から右利きの割合は高かったと推定されている。「2001年宇宙の旅」のヒト猿は右手に骨を持って外部の猿を追い払っていた。

字を書くなど特定の身体操作を行う際の専門の手を、訓練で別の手にすることは可能であり、これを矯正と称する。「巨人の星」の主人公「星飛雄馬」は幼い頃、父親によって利き腕の右手を封印され、左投手となった。野球に有利なためである。その左腕の筋肉が切れて、引退する。しかし、「新巨人の星」では本来の利き手「右投手」として復活するストーリーである。

本来の利き手とは関係なく訓練によって両方の手で器用な動作のできるいわゆる両使い(両利き)の人が存在する。両方の手で、同時に異なる絵を左右に描く人をTVで見たことがある。字は右手、箸は左手など各々の動作ごとに左右の手を使い分ける人もいる。英語ではこれをクロスドミナンス(cross-dominance)と呼ぶ。

上腕のことを、ご婦人方には気になるであろう「二の腕」とも呼称する。二の腕が太い原因は脂肪や筋肉・たるみ・姿勢の悪さなど複数の要素が存在する。二の腕を細くする方法として、食事改善や運動・マッサージは役に立つ。ただし、日々の積み重ねが必要であり、二の腕だけを引き締める部分痩せはできない。

さて、手首から指の先までの部分が「手」である。腕の末端に存在する器官であり、5本の指が存在する。霊長目になって、木や物をしっかりと掴むことのできる構造の手(拇指と他の指との対向性)を進化させた。子孫であるヒトにとって、重要な条件と言ってよい。鉛筆や箸を持つだけでなく多様な作業に欠かすことができない。

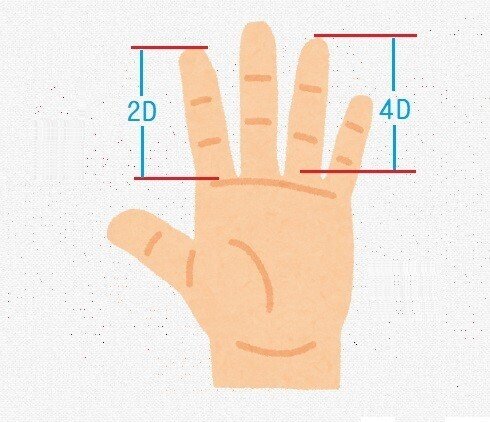

薬指が人差し指より長いか短いかは、ホルモンの違いによって決まる。この人差し指と薬指の長さの違いを示指環指比(じしかんしひ)または2D:4D比と呼ぶ。2Dは人差し指、4Dは薬指を指し、人差し指の長さをその手の薬指の長さで割ることで求めたものである。人差し指の方が長いと数値が高くなり、その逆では数値が小さくなる。

上記の結果は胎児期に浴びるテストステロンが指の長さに影響を与えることによる。薬指が長い男性はテストステロンが多く、筋力トレーニングをしたとき筋肉がつきやすく、脂肪は溜まりにくい傾向がある。また、記憶力や認知力が高く、仕事に対するやる気も高いため、モテることが多い。女性の場合も、薬指の長さは性ホルモンに影響され、性格や特性に関連する。

手は医療と密接な関係がある。癒やす人(ヒーラー、医療者など)が、病んでいる人の患部に手を当てることが医療の原点であった。ここから日本語の「手当て(てあて)」という表現が生まれている。

手や腕、表情を用いて行うコミュニケーションが手話であり、主として聴覚障害者が用いている。手と手を握り合うのが握手である。ビジネスの場はもちろん、親子、男女の間で気持ちを確認しあうことができる。

最後に腕や手に関する慣用句と熟語を挙げておく。

*慣用句

腕に縒りを掛ける 腕組みする

腕を振るう 腕を磨く

腕が鈍る 腕が鳴る

手が上がる 手が空く

手が要る 手が後ろに回る

手がかかる 手が利く

手が切れる 手が込む

*熟語

腕試し 腕枕 腕前 腕力

腕枕 腕白 腕首 上腕

凄腕 敏腕 細腕 右腕

扼腕 痩せ腕 辣腕

弓手(左手) めて(右手) 手前勝手 手舞足踏

手練手管 手枷足枷 手前味噌 手丸提灯

拍手喝采 入手困難 赤手空拳 千手観音

先手必勝 天手古舞 無手勝流

*食品なんでも相談所 横山技術士事務所

*3頁目 発酵食品もの知り講座

*4頁目 大豆総合研究所

*中国ひとり歩記録 目次 中国ひとり歩記

*吉祥寺サバイバル 目次 吉祥寺サバイバル

*働くヒト器官 目次 働くヒト器官

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?