メカ設計 揺動機構に使うベアリングは?

ごきげんよう、おつかれさまです。

先日メカ設計してたんですよ。そこで気になった点を記載していきます。

今回も投げ銭の線は入れておきます。気に入った方、コーヒー1杯くらいはおごったろうか、という方はどうぞ御支援をよろしくお願いします

みなさんは、揺動運動の支点部分に、どんなベアリング(軸受)を使いますか?

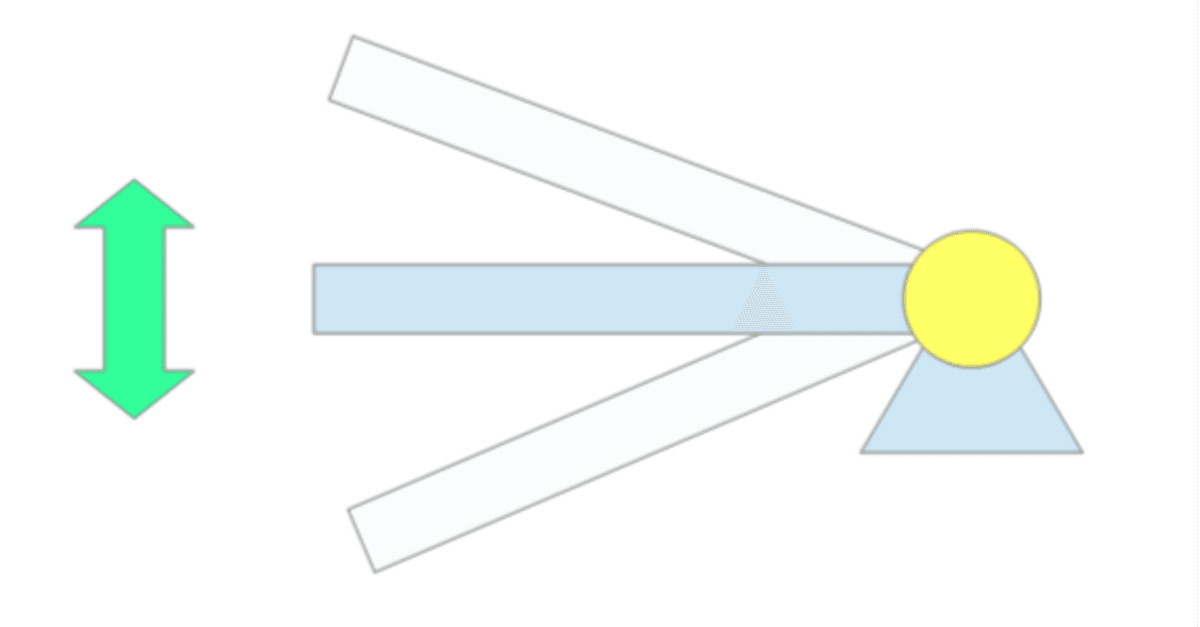

こんな感じでふらふらと動くときの、支点部分(黄色)をどう固定するか、というお話です。

ベアリング(軸受)の種類としては大雑把に下記があります。

転がり軸受

玉軸受け(ボールベアリング)

円筒コロ軸受け

円錐コロ軸受け

すべり軸受

潤滑すべり軸受

無給油すべり軸受

流体軸受

構造から大雑把に分けるとこんな感じ。他にもいろいろあります。

最初の問い、「揺動運動の支点部分の軸受は何を使いますか?」選定するためにそれぞれの特徴を見てみましょう。

転がり軸受

動く部品と地面の間にコロを入れるとなめらかに動きます。

ピラミッドを作るときに、巨石を移動させるときのイメージですよ。歴史の教科書で見たアレ。

コロコロ転がるコロをどんな形にするかで種類が分かれます。

玉軸受(ボールベアリング)

転がるものと言えばボール。こちら最もたくさん流通しています。

理由はいろいろありますが、ボールが作りやすい、どんな方向でも転がってくれる使いやすさなどあります。

円筒コロ軸受(ローラーベアリング)

円柱状のコロを転動体にしたベアリングです。一番イメージ通り。

ボールは点接触に対して、円筒だと線接触になるので、大きな力を受けることができます。

ただ、円筒をキレイに作るのが大変、そのレールをきれいにするのが大変、転がる方向が一定なので、向きをそろえて組立必要などちょっと制約があります。

円錐コロ軸受

転動体が円錐形状になったものです。ちょっと特殊。あえてこんな形にする奴もいます。レアもの。

ほか

ニードルベアリング=円筒コロ軸受のコロが細い針みたいになったやつ。

すべり軸受

こちらは転がり軸受に対する名称っぽいです。転動体の代わりに潤滑油などを使います。こちらも大昔からある軸受けですね。

転動体がない分、転がり軸受よりもコンパクトな傾向があります。

転がり軸受と同じ軸を保持するとして、潤滑油(水色)を間に挟んでいるだけで、結構コンパクトに仕上がります。真ん中の白いのが軸のイメージね。

潤滑すべり軸受

軸と軸受の間に潤滑油を入れて、その油膜で滑らせるイメージです。

プールサイドを走るとツルっと滑るアレ。

昔は、木造の軸と木造の軸受をきれいにヤスリで磨いて、ラードを塗って潤滑してたらしいです。

適切な潤滑ができないと動きが悪くなります。

無給油すべり軸受

字のごとく、給油しないで使える軸受です。

自己潤滑性のある樹脂を使っていたり、多孔質に油をしみこませてじわじわ出るようにしたり、工夫がたのしいです。

流体軸受

潤滑軸受と似てるのですが、高速回転する軸に使われます。

よく空気を潤滑剤として使って、軸と軸受の間に空気層を入れて浮かせています。エアホッケーのイメージです。

高速回転に向きます。というか低速だと潤滑ができず、高速で動くものにしか使えません。

さあ、揺動に使えるのはどれ?

と書きましたがまだ待ってちょうだい。

上記のお話はいわゆる回転に関する話で、揺動ではないんですね。

例えば流体軸受、空気軸受で揺動させるとどうなるかイメージいただくと、空気層がまったくできないのがわかると思います。

転がり軸受

はい、ではでは確認。

転がり軸受の中身はこんな感じです。

外輪と内輪があって、その間に転動体(この絵では黄色)が入ってます。転動体の間に潤滑油グリスが入ってます。

外輪を固定して、内輪を回すと、コロコロと転がるイメージができると思います。

では、揺動、往復運動させるとどうなりますか?

(ざっと30度くらいとして)

なんか、下記の赤色の転動体ばっかりに荷重かかってて、黄色はあんまり荷重かかってなさそうじゃないですか?

この一部の部品にだけ負荷がかかってしまい、そればっかり摩耗する使い方になってしまうんですね。

特にボールベアリングは点接触なので、ボール表面や接触する内外輪の面が破損していきます。そこだけ荷重がかかるので局所的に摩耗していきます。

円筒コロでも似た感じです。ボールよりは接触面積が大きいですが、全部のコロに分散するのではなく局所的に摩耗します。

まさにその問題を言及した記事があったのでご紹介。

もうこれ、このグリス使っとけばええやん、とも思います。

すべり軸受

じゃあすべり軸受は?

回転していないと潤滑油がなくなり、軸と軸受が直接接触することがわかると思います。回転させて潤滑油を巻き込まないといけないんですね。

でも思い出してください、「無給油すべり軸受」ありましたよね。

給油しないでも使える軸受。あいつを使うんです。

はい、でも万能じゃないんです。要注意ポイントがあります。

見てわかる通り、軸と軸受の間に隙間が必要です。いわゆるガタが必要です。ぴったりだと動けないんですよね。滑る余裕分が必要です。

逆に、転がり軸受だとぴったりでもいいんです。ベアリング内で動くように作ってくれてるから。

ガタを許さないような動きをさせるならベアリング必須です。

この、赤い転動体だけで軸の荷重を持てるように、ベアリングを大きくしてやるんですね。大きい球なら耐荷重も大きい。

まとめ

というわけで、下記の感じです。

軸受は大きく「転がり軸受」と「すべり軸受」に分けられる

揺動には「無給油すべり軸受」を使う

ガタを極力減らしたい場合は「大きい転がり軸受」を使う

ただし!!!

下記条件をきちんと把握したうえで計算していかなければなりません。

軸にかかる荷重

揺動角度

使えるスペース

ベアリングが使える個数

軸の材質

ハウジングの材質

コスト

難しいですが、この辺が設計の腕の見せ所、といった感じでしょうか。

おまけ

あと、揺動角度が小さければ、板バネみたいなのでつないで、軸受を使わないというアクロバティックな技もある。

思いついちゃったので書いておこう。いろいろあるだわよ。

さらに言うと、多少摩耗しても機能を満たせば軸受を入れないという力技もアリ。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?