Inventor / 駆動ユニット (3) LOD200

前回の内容はこちら

スケルトン(LOD200)

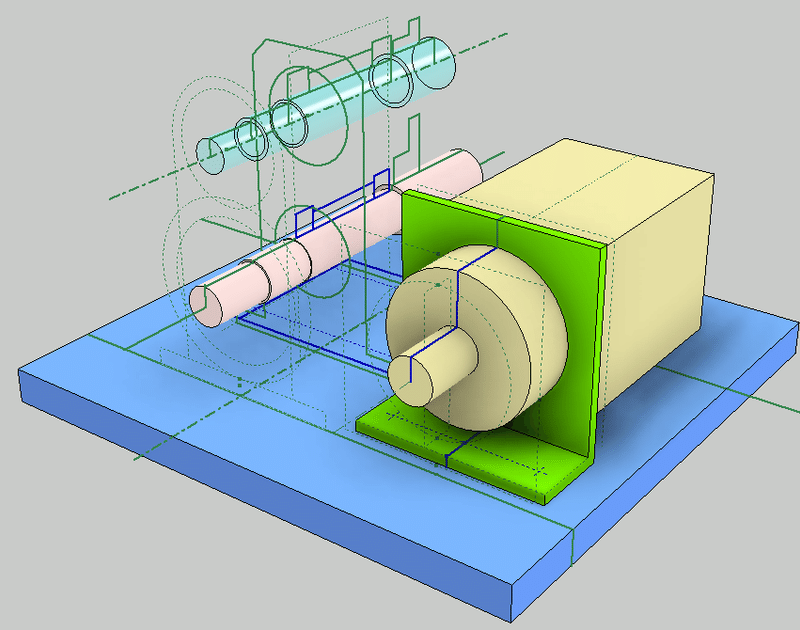

今回は、構想設計(LOD200)レベルのスケルトンについて説明します。この段階では、仕様寸法はほぼ確定しているとします。LOD100のスケルトンを派生し、主要部品の3D形状を作っていきます。詳細な形状は作りこみません。隣接部品との取り合いを見ながら形を作っていきます。

手書きや2D設計では、ポンチ絵と言って、ラフなアイソメ図を手書きする事がありますが、それを3Dで作っているとも言えます。ただし、決定的に違う点は、スケルトンの作成が設計ワークフローの中の重要な作業だということです。後に続く詳細設計は、ここで作成するLOD200のスケルトンモデルを基に行われるからです。

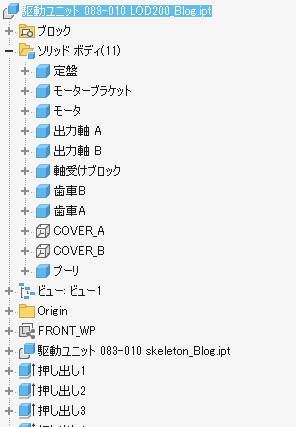

主要部品の3Dモデルを作成するので複数の部品を作りますが、ここではパーツドキュメントで作成します。それぞれの部品を別々のソリッドモデルで作成できるマルチソリッドの機能を使います。

パーツドキュメントにする理由は、管理が楽だからです。異なる部品の設計作業を一つのドキュメント上で出来るのは大変に効率が良いです。この方法でモデルを作ると、モデル間で原点が共有されるので、アセンブリにした時、「拘束」という作業が不要になるというのも、理由のひとつです。

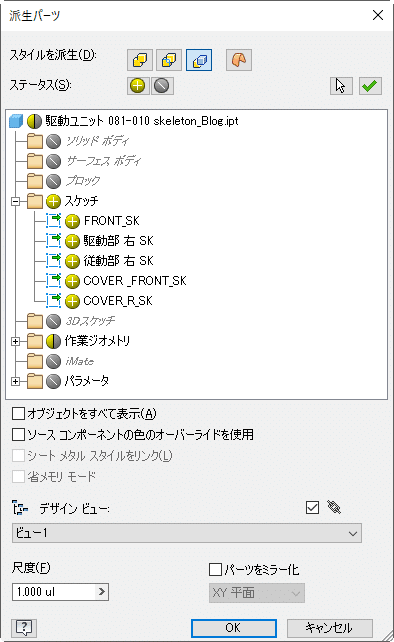

派生コンポーネント

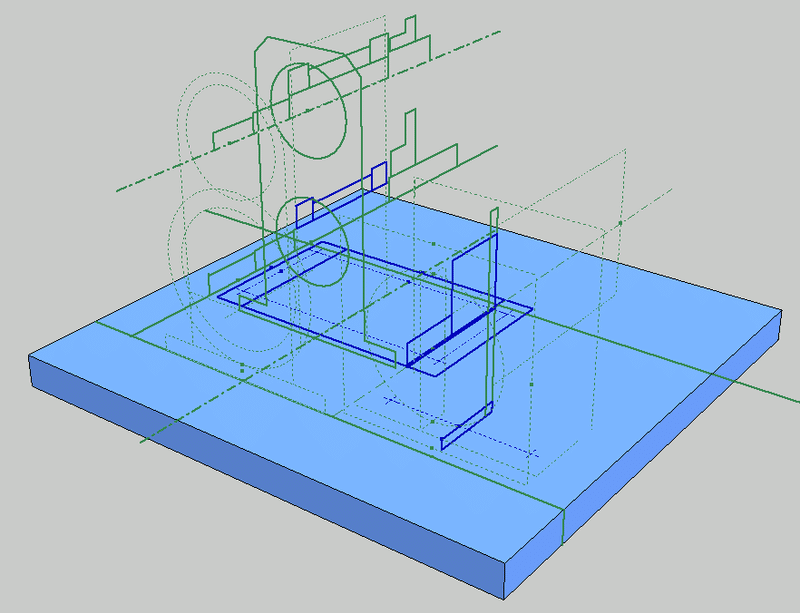

LOD100レベルのスケルトンを利用するために、派生コンポーネントの機能を使います。新規パーツを作成し、「派生」を実行し、基準コンポーネントとして、LOD100レベルのスケルトンを取り込みます。

派生パーツのダイアログボックスでは、どのオブジェクトを派生するか選択します。後で編集できるので、必要なものだけ選択します。

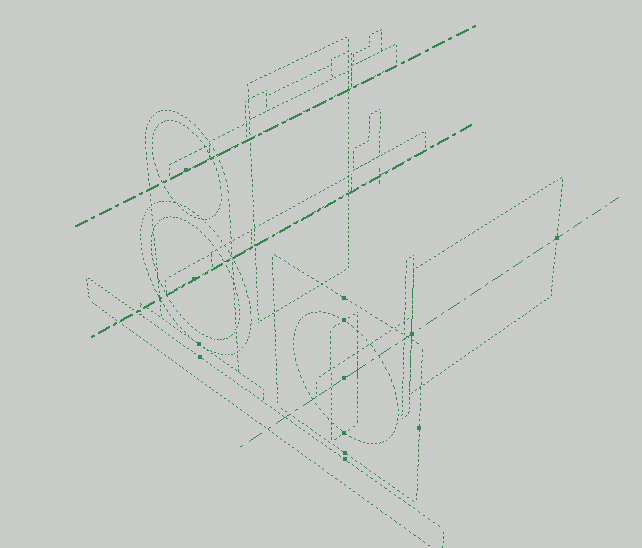

プロファイルを追加

プロファイルを書き加えていきます。(寸法は非表示にしています。)

プロファイルは、派生したスケッチに書き加えて行きます。一度に書き加えるのではなく、部品をモデリングする都度、スケッチを編集していきます。図は、その最終的な状態です。

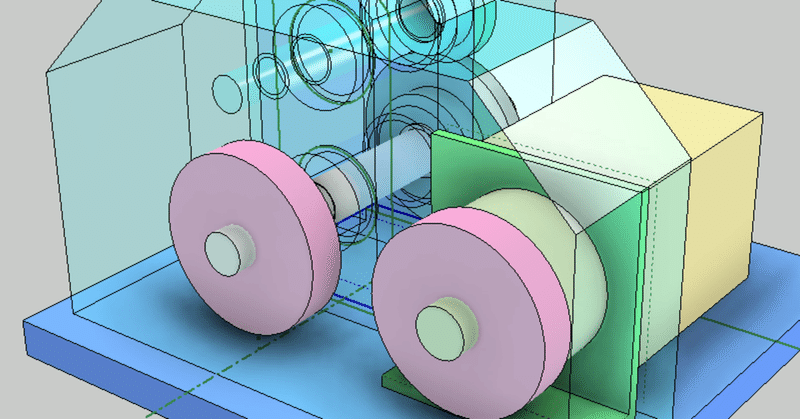

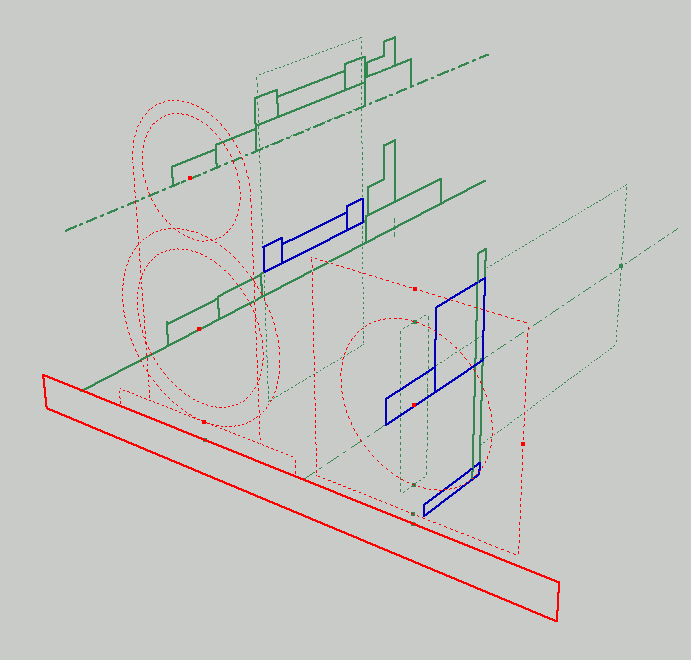

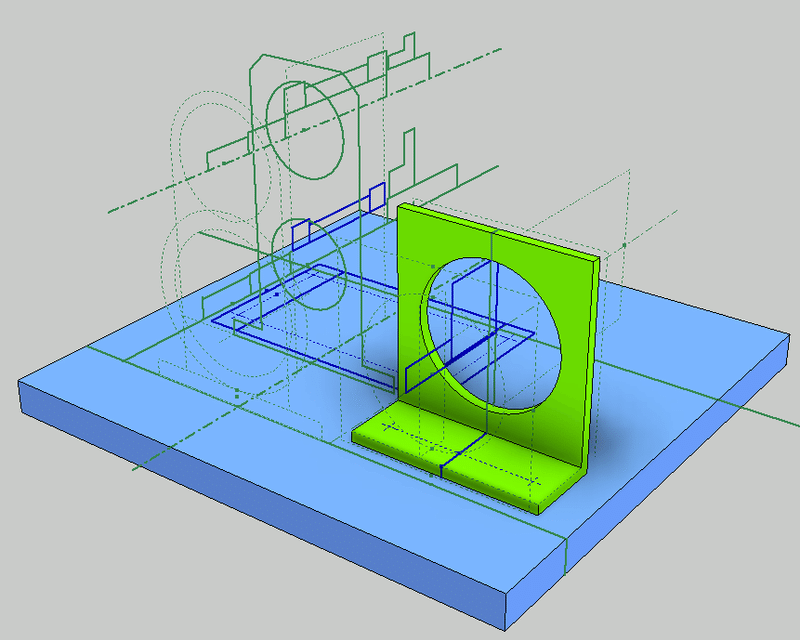

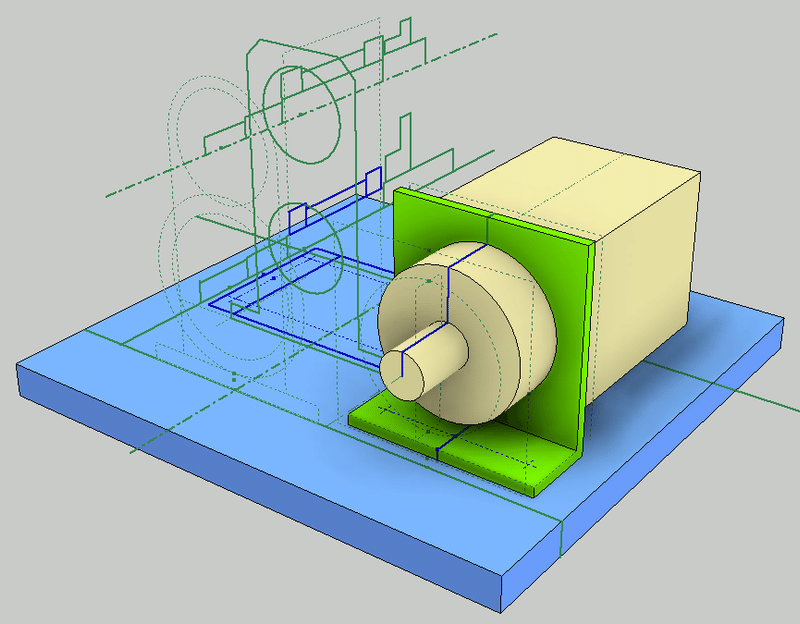

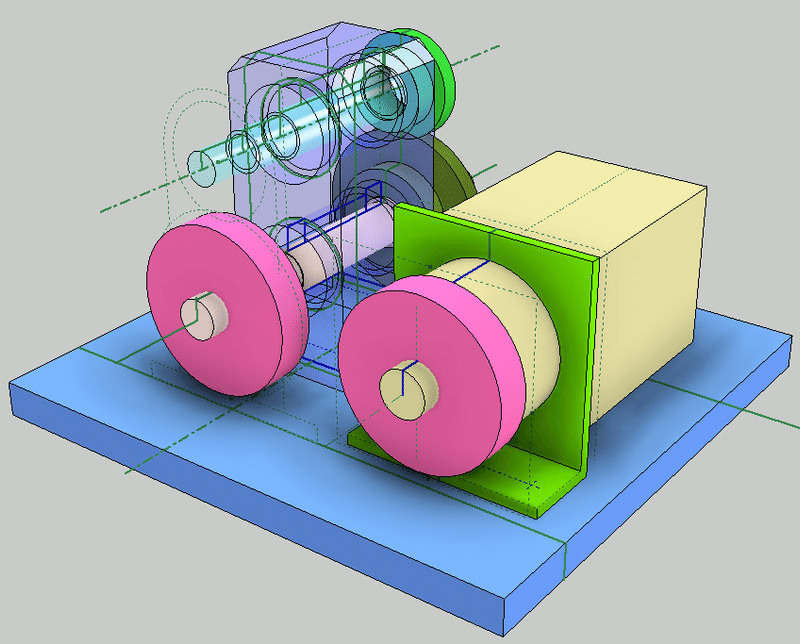

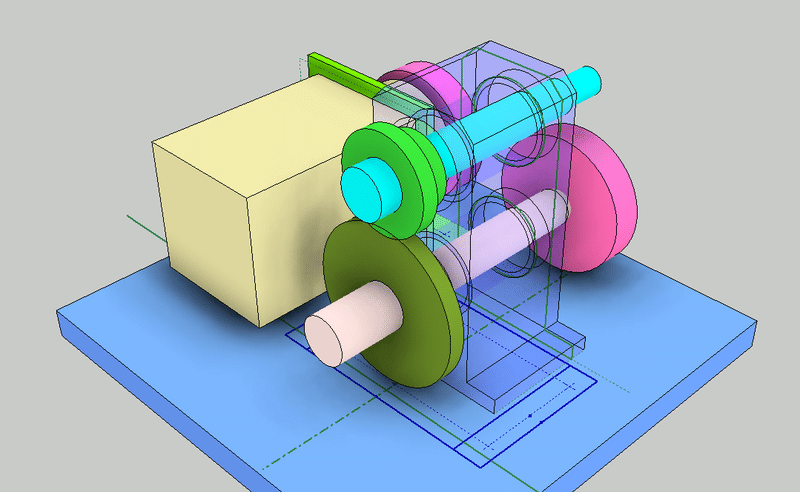

各部品をマルチソリッドで作成

スケッチに追加されたプロファイルを利用し、部品ごとにソリッドモデルを作成しています。

それぞれの部品(ソリッド)に、名前を付けておきます。

3Dモデルを様々な向きから検証します。

部品同士の関係が分かりやすいよう、ソリッド毎に色分けしています。軸受けブロックは内部が分かる様、半透明の色(外観)にしています。

デザインチェック

大体の構成がモデリング出来ました。詳細設計に移る前に、デザインチェックを行います。形状寸法の確認をはじめ、モータの駆動力、軸の強度、タイミングベルトの選定、平歯車の計算などを行い、設計の正しさを確認します。問題があれば、LOD100、LOD200のスケルトンに戻りモデルを修正します。

デザインチェックの説明は、次回。

役に立った!という記事にはぜひサポートお願いします。サポート頂けると大変に励みになります。