Inventor / 駆動ユニット (2) LOD100

前回の内容はこちら

スケルトン(LOD100)

今回は、構想設計より手前の概念設計(LOD100)レベルのスケルトンについて説明します。この段階では、仕様寸法は確定しているわけではありません。とりあえず形にしてみるというという段階です。およその寸法で、スケッチを作成していきます。スケルトンというと馴染が無いかもしれませんが、手書き図面や2DCAD図面で言う下書き線・補助線に相当するものがスケルトンになります。

スケッチはラフに作成します。細かい部分の形状は書きません。最初の段階からスケッチにどんどん形状を書き入れるという方もいますが、私は、基本的な形状だけにするようにしています。いろいろ試行錯誤した結果、仕様寸法主体のスケルトン(LOD100)と関連寸法を加えたスケルトン(LOD200)とを分けるほうが、設計しやすいと分かったのでこのようにしています。

基準を定義

まず最初に決めるのは基準です。

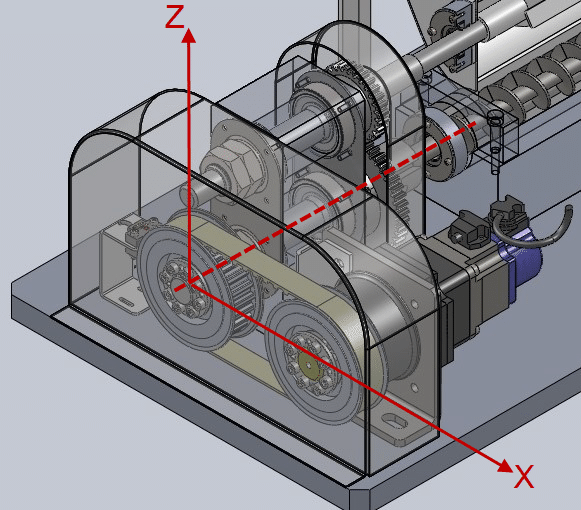

歯付きベルトの従動軸を基準とし、図の様にX軸とZ軸を定義、歯付きベルトの中立面をXZ平面とします。どこを原点とし、どの向きをX方向とするかは設計あるいは設計者によって変わります。どれが正解と言う訳ではありませんが、私はZ軸が上方向、主投影図の向きをXZ平面としています。原点は、この例の場合、駆動軸・出力軸・定盤のどこかが候補になります。ここでは、出力軸(従動軸)にしています。

最初のスケッチ

最初のスケッチは、機械製図で言う主投影図(正面図)の向きに作成します。図の手前から見た向きとなります。ここで問題なのはこの向きだと、XZ平面の裏側を見る向きになっていることです。このままXZ平面上にスケッチを作成すると、裏側からスケッチを書く事になって面白くありません。

そこで、手前が表になる様、作業平面を作成します。具体的には、XZ平面に平行でオフセット長さがゼロ、法線の向きを反対にしたものです。私は、この作業平面(FRONT_WP)をあらかじめ用意したパーツテンプレートを用意しています。

ブラウザ上で、FRONT_WPを選択しておいて、2Dスケッチを開始、します。すると、手前が表となるスケッチをが作成します。名前を FRONT_SK とします。

上図は、スケッチを書き終わった状態です。大事になのは、

1.主要寸法に名前を付ける

2.構築線で作成

3.完全拘束する

の3点です。

主要寸法に付ける名前(パラメータ名)は、A, B, C というような記号ではなく、分かりやすい説明を兼ねる名前が良いです。後から参照する時に誤解する危険を少なく出来ます。他の人が見ても分かりやすいです。本人だとしても、若いと記号でも覚えていられますが、歳をとると覚えていられません。ここでは、軸をA軸、B軸、C軸と命名し、パラメータ名はこれを利用して命名しています。

この段階では、押出フィーチャとか回転フィーチャは作りません。なので、構築線にしても問題ありません。構築線にするのは、このスケッチが下書き線・補助線だからです。

完全拘束されていなくてもモデルを作ることが出来ますが、後で編集をしたときに、エラーを起こす要因となります。例えば、プロファイルが見つかりませんなどです。(最初は閉じていたのが編集したら開いてしまったなど)

軸断面スケッチ

次に、各軸の断面のスケッチを作成します。

1.B軸、C軸の作業軸を作成(A軸はY軸と同じ)

2.C軸を通り、YZ面に平行な作業平面を作成(AB軸のはYZ平面と同じ)

3.それぞれスケッチを作成する(駆動部 右 SK、従動部 右 SK)

駆動部 右 SK

駆動部 右 SK

適宜、ジオメトリ投影を行い、寸法を重複して入れないようにします。

完成

最終的に、下図のようになります。(見づらくなるので寸法は非表示)

パラメータはこのようになります。(キーパラメータのみ表示)

ブラウザはこのようになります。

AB歯車取付面、COVER _FRONT_SK、COVER_R_SK は、後の設計で必要となって追加した作業平面やスケッチになります。LOD100の段階では作成しません。(完成したスケッチを使って説明をしている関係で、後で追加するものも表示されています)

3DCADがが便利なのは、パラメータを変更するだけで形状が変わるので、変更が大変に容易だということです。手書き図面での修正は論外に大変ですが、2DCADでもストレッチを駆使しないといけないので、結構手間です。

ここまで完成したら、スケッチの形状から完成形をイメージしつつ、問題がないか、あるいはもっと寸法を責められないか検証をしていきます。

このスケルトンを基に、LOD200の設計を行います。(次回で説明)

役に立った!という記事にはぜひサポートお願いします。サポート頂けると大変に励みになります。