【自由研究】2023/3/25:第6節 千葉×岡山

第6節 千葉戦のレビュー記事です。

皆様の考察の一助としていただければ幸いです。

◎

J2リーグの道を通りて14年目を迎えた我らファジアーノ岡山が、過去13年にわたってリーグ戦で一度も勝てていないという千葉県・フクダ電子アリーナでの一戦(注:2019年に天皇杯では勝利を挙げております)。

14回目の正直なるか、と期待されたのですが、なかなか厳しい結果となりました。

試合内容・結果に関すること

この試合における岡山の前提条件は下記の通りでした。

①フクダ電子アリーナ(過去における異常な相性の悪さ)

②雨、水を多く含んだピッチ

③#18櫻川 ソロモンの不在

④#22佐野航大、#48坂本一彩が復帰

最も関心を集めたであろう前提条件③については、岡山は#99 ルカオを今季初スタメンに抜擢することで対応しようとした。

前提条件①②といった気になる要素はあるものの、前提条件④のようなプラス材料だってあった。そういう意味では「ちょっといける気」もしていたのですが、そんな予感とは裏腹に、ボールを持って攻勢を強めたのは千葉でした。

岡山としては、開幕から続けてこられていた厚みのある攻撃が徐々に鳴りをひそめ、相手にボールを持たれる時間が長くなる。他方で相手の嫌がる形でのボール奪取などもなかなかうまく決まらない。攻め筋を見出せない中で前半こそスコアレスに収束させたものの、後半の早い時間帯に失点、苦しい展開に。

嫌な流れを断ち切るべく、木山監督は失点後まもなく3人同時交代&フォーメーション変更を敢行。これにより、それまで空振り感のあった相手へのプレス・ボールへのプレスが少しずつ効き始め、千葉サイドの運動量が徐々に落ち始めたこともあり、アタックサードに進撃できる機会が多くなる。

徐々にパンチが当たり始めた77分、岡山は敵陣で#2高木 友也が受けたファールからセットプレーを獲得。この流れから、若い選手らがボールをつないでチャンスを作る。

・フリーキックのこぼれ球を#22佐野 航大が回収

→左サイドの#19木村 太哉とつないで

→#41田部井 涼がラストパス

最後はペナルティエリアに上がってきていた#43鈴木 喜丈が左足を振り抜いてシュート。ニアサイドに弾丸ゴールが突き刺さった。鈴木のゴールで岡山がようやく、試合を振り出しに戻すことに成功する。

その後は互いにオープンな展開となる中、元気を取り戻した岡山は再三に渡り相手ゴールを脅かしたものの、ゲームをひっくり返すまでには至らず。

結果は1対1。引き分け。ドロー。14度目の挑戦をもってしても、フクダ電子アリーナでのリーグ戦初勝利はならず。これで通算14回目の「リーグ戦初勝利お預け」である。

試合終了

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) March 25, 2023

🏆2023明治安田生命J2リーグ#ジェフユナイテッド千葉 1-1 #ファジアーノ岡山

77分 鈴木喜丈

各地からチームを応援していただき、ありがとうございました。 pic.twitter.com/OwgXqWUeUL

👑本日のスタッツリーダー

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) March 25, 2023

シュート数: #田部井涼

パス成功数: #ヨルディバイス

ドリブル数: #ルカオ

チャンスクリエイト: #佐野航大

タックル数: #ハンイグォン

こぼれ球奪取: #輪笠祐士#ファジアーノ岡山 pic.twitter.com/wfUCRzA9lo

「良くなかった原因」を掘り下げてみる

試合をご覧になった方の大半が、特に前半の戦い方について、おそらく「内容が良くなかった」という第一印象をお持ちになったかと思います。ではなぜ、この試合の岡山は良くなかったのか?今回はその辺について、考えてみようと思います。

事象や原因の分析における手法として、「なぜなぜ分析」というのがあります。

「なぜなぜ分析」は、発生した問題事象の根本原因を探る分析手法として知られています。問題に対してなぜそれが起きたのか原因を見極め、さらにその原因に対して「なぜ?」を問うことを繰り返し、直接原因だけではなく背後にある根本原因を抽出します。

https://www.keyence.co.jp/ss/general/manufacture-tips/5whys.jsp

上記ページでは5回「なぜ」を繰り返す、と書かれています。そこまではいかないまでも、もしかすると「なぜなぜ」を繰り返せば見えてくるものがあるかもしれません。というわけで、やってみようと思います。「なぜなぜ」を…。

■Q.なぜ「岡山は良くなかった」?

まずは「なぜ、良くなかったのか」という点からですが、筆者は試合を観ての印象から、次の事を考えていました。

⇒「岡山はボールを持てなかったから」

⇒「攻め込めなかったから」

試合終了

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) March 25, 2023

🏆2023明治安田生命J2リーグ#ジェフユナイテッド千葉 1-1 #ファジアーノ岡山

77分 鈴木喜丈

各地からチームを応援していただき、ありがとうございました。 pic.twitter.com/OwgXqWUeUL

ファジアーノ岡山公式ツイッターアカウントのツイートを再掲。ここに掲示されているスタッツ情報を見ても、ボール保持率・シュート数のみならずすべての数値で岡山は圧されています。ゲームを観た感じからも、これらの数字からも、「ボールを持てなかった」「攻め込めなかった」という考えの根拠にはなりそう。

では

⇒なぜ、「ボールを持てなかった」のか?

⇒なぜ、「攻め込めなかった」のか?

という部分についてですが、今回はひとまず「なぜ、攻め込めなかったのか」に絞り、さらに深く「なぜ」を掘り下げてみます。

■Q.なぜ「攻め込めなかった」?

これについて筆者は、次のようなルーティンで掘り下げてみました(あくまで、個人の意見です)。

①なぜ「攻め込めなかった」?

⇒「前線にボールが繋がらなかった」から

②なぜ「前線にボールが繋がらなかった」?

⇒「前線に人が少なかった」から

③なぜ「前線に人が少なかった」?

⇒「サイドバックが上がれなかった」から

④なぜ「サイドバックが上がれなかった」?

⇒「相手にサイドを先んじて使われた」から

”③なぜ「前線に人が少なかった」?”のところについては、筆者は上記の通りの仮説を立てたのですが、人によりいろいろな意見がありそうな部分です。

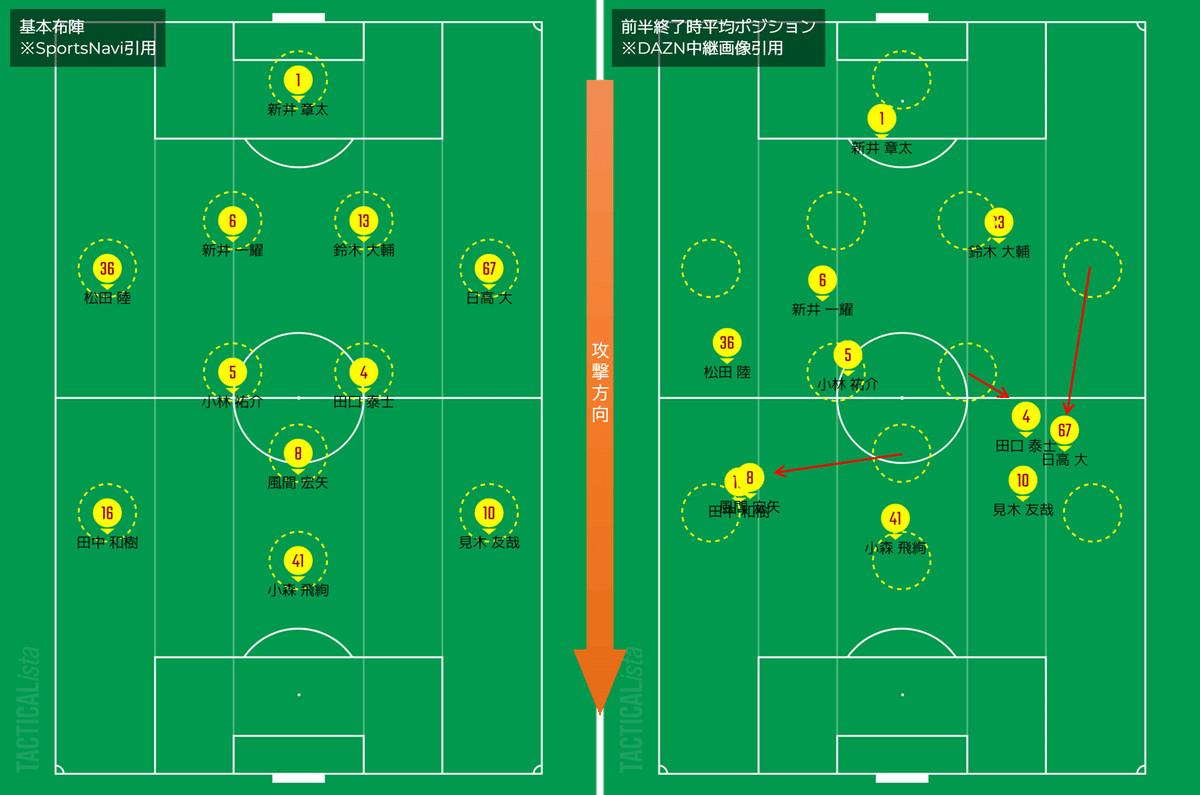

このように考えた根拠について、おなじみの平均ポジション画像を交えながら説明してみます。認識、合ってるかなあ・・・

▼平均ポジション

まず、千葉の前半終了時平均ポジションを見てみると、両サイドに・近い距離で・複数人プレーするという状況を作ることに成功していました。右には#16田中選手と#8風間選手。右には#10見木選手と#67日高選手、そして#4田口選手と、この辺りはかなり特異な位置取りになっているように思います。筆者としては、左サイドに高い位置で顔を出していた#67日高選手が、サイドバックだとは思っていませんでした(基本布陣の図を見て知った…)。

ひとりでは崩せない局面でも、ふたりならコンビネーションで崩せる可能性が高まる。そうして岡山陣内のサイドレーンを攻略しながらボールを進めていこうというのが、今節における千葉の基本戦術であったようにうかがえます。

対する岡山の平均ポジションを見ると、#99ルカオがとても高い位置をとり、ゴールに迫らんと迫力ある動きを見せていますが、後方の選手がその動きに追随できていたかというと必ずしもそうとは言えず、相手陣内にあまり人を送り込めていない風に見えます。

特に、普段は積極的に前線へ駆けあがっていく#43鈴木 喜丈・#16河野 諒祐の両サイドバックが、定位置に近い場所にとどまっているのが分かります。サイドに複数の人を配置する千葉に対して、迂闊に上がればスペースを使われることにもなるため、そのケアの必要があったとも思われます。

※DAZN中継映像をもとに筆者作成

両軍の前半終了時平均ポジションを重ね合わせてみたのが上図になります。岡山の両サイド(鈴木・河野)と同じレーンに、千葉の選手が複数人でコンビネーションを取っていることが分かります。鈴木・河野の進行方向にフタをされている風にも捉えることが出来ます。

この辺りが、「サイドバックが上がれなかった」からと考えた理由になります。今季ここまで岡山の攻撃構築に深くかかわっていた鈴木・河野らが自陣内に押し込められたことで、今まで見せられていた「分厚い攻撃」というのが鳴りを潜めるようになってしまった=「攻め込めなかった」という具合です。

いかがでしょうか。説明はついている気がしておりますが(^^;

■Q.なぜ「相手にサイドを先んじて使われた」?

なぜ千葉がサイドを使ってきたのかは、スタッツ等を見ることでその狙いを推測することが出来ます。ようは、クロスが多いという点です。

※引用元:FootBall Lab

https://www.football-lab.jp/okay/report/?year=2023&month=03&date=25

上記はスタッツのデータになります(FootBall Labより)。ほとんどの数値で対戦相手の千葉が優位に立っている…というのは前述のとおりですが、ひときわ特徴的なのはクロスの本数(千葉22本 、岡山10本)。実際にゲームを観ていても、クロスをゴール前にどんどん供給していく相手チームの姿は印象に残りました。

※引用元:FootBall Lab

https://www.football-lab.jp/okay/report/?year=2023&month=03&date=25

※引用元:FootBall Lab

https://www.football-lab.jp/okay/report/?year=2023&month=03&date=25

クロスということはサイドかな?ということで、両チームの主戦場、プレーエリアを確認してみると、やはり千葉は左右サイドを多く使っているような傾向が見て取れる。サイドのエリアでは緑色のタイルが岡山陣内深くまで伸びています。このあたりは、前半終了時平均ポジションの項で考えてきた内容ともつながる部分になります。

千葉はサイドを使ってクロス攻撃というのが基本的なゴールへのアプローチであったと言えそうです。この試合における相手のサッカーは、わかりやすかったかといえば、わかりやすかったのだと思います。

千葉の選手・監督コメント等に目を通してみると、この千葉のサイドへのアプローチというのが、「自分たちのスタイルを出すため」に重きが置かれたものであるように読み取れます。当然、「岡山の良さを消すため」という目的もあったかもしれませんが、それは「自分たちのスタイルを出すため」の副次的な効果であったように筆者は思います。

↓対戦相手監督・選手コメントはこちらから読めます

「攻め込めなかった原因」から「ボールを持てなかった原因」を考えた

ここまで、岡山が攻め込めなかった原因を、筆者なりに考えてきました。まとめると、

なぜ攻め込めなかった?

→「相手のサイド攻撃という意図」が

→「岡山のサイドバックに警戒をさせ」、

→「サイドバックが上がれなくなり」

→「前線にかけられる人数が減った」から

という仮説になります。

もちろん、攻め込めなかった原因はこれだけではないでしょう。今回導き出してみたものは、あくまでさまざまな理由のうちの一つ、と認識いただけるといいなと思います。

ところで、「なぜ攻め込めなかった?」の原因のひとつとしている「前線にかけられる人数が減った」ことが、「なぜボールを持てなかった?」の原因にもリンクしてきそうな気がしています。

昨年から継続的に取り組んでいる「相手コートでサッカーをする」について、今季は相手コートに人を入れて、連動して攻めるというやり方にもトライしています。相手陣内に人を多く入れていき、相手陣内でボールを持つというのが理想のような感じがします。鈴木や河野の特徴的な動きは、それを表しているように思います。

なのですが、今節は鈴木や河野をはじめ、守備の必要がある選手が多くなり、人を送り込めなくなっていました。最前線のルカオと後方の距離が長くなり、間を繋ぐ中継手も中々出てこられないという状態で、岡山の選手たちは前へ出るために長めのパスを多く蹴り出していました。

つながることももちろんありましたが、大半は待ち構える千葉に良い形で回収されていました。そこからサイドを使われ、また自陣内に押し込められては、長いパスでの局面打開に賭ける、というよくない循環が発生し、その中で岡山はポゼッションを失っていったように思います。

なぜボールを持てなかった?

→「前線にかけられる人数が減った」ことで

→「相手コートでボールを持てなくなり」、

→「相手コートにボールを入れるため長めのパスを使った」が、

→「千葉に回収され、また攻め込まれる」の悪循環となっていたから

なお、自陣後方でボールを回しながら様子を見るという手段については、前半20分頃に試みているシーンがありました(結末として相手陣内には入れていた気がする)。しかし全体的に回数は多くなかった印象です。千葉は甲府に比べるとプレスは厳しくなかった印象がありましたので、焦らずボールを回していくことももっと増やせば良いのかな?とも思いました。

ともあれ、相手コートでサッカーをするために相手コートに入ることはどうしても必要。その手段の一つ、後方からのビルドアップは道半ば、勇気と余裕がまだまだ必要なのだろうと、そういうふうに捉えております。

雑感

後半、先制点を奪われるまでの岡山は、とても低調な出来ばえの試合であった。それは否めなかった。

しかしながら「良くなかった」「悪かった」「これでJ2の頂?」「期待が持てない」で終わらせちゃうのもなんだかなぁ、と思っていました。しんどい試合ではあったし、みんなも同じように思っているかもしれないけど、なんで、こういう展開になったのか?少し掘り下げておこうと言うことで今回は記事を書きました。

ちなみに、根底には「ヨシタケ(鈴木)はなぜサイドバックの位置から上がってこなかったのか?」と言う疑問があって、そのことも本記事での分析につながっております。

観ている我々も、ちょっとだけ考えてみることで、何か次につながることがあるかもしれない。次の試合をどんな角度で眺めるか、とか、何に期待するか、とか。

今節の試合は特に、そういう試合だろうな、と思います。いろんなレビュアーさんの記事、ツイッターの投稿などを読んでいくと、実に様々な見解を聞いたり読めたりすることができます。「なぜうまくいかなかった?」という視点から、十人十色、いろいろな意見が出てきています。

答えは一つじゃないし、100%正解はない。しかしながら、どんな意見も参考になる気がします。

・・・まぁ、こういう試合を見返すのはすんごいつらい。これは間違いないですがね・・・。

◎

GK#21山田大樹は、今節もスタメンでゴールマウスを守りました。守勢に回るシーンが多く、雨の降る難しいピッチコンディションの中で、それでも千葉の攻撃を最後に食い止めてくれました。1失点はありましたし、納得いかないところはあるでしょうが、それでも最小失点に食い止められたのは彼の頑張りあってのことであろうと、個人的には思っていたりします。

◎

次節はホームに戻り、新進気鋭のニューフェイスにしておそるるべき相手、いわきFCを迎え撃つ。次から次へと難敵があらわれるのがJ2の常というべきか。しかし、岡山もそろそろ手をこまねいてはいられなくなってきている。

難しい戦いにはなるでしょうが、絶対に諦めないようにしたい。

(了)