Webとマーケティング 授業資料(2)

デジタルのリスク

>なぜ、いつまで経っても、ナイジェリアの手紙なのでしょうか。

答えは簡単です。

「ナイジェリアの手紙」が詐欺であるという有名な事実すら知らない人間を選別するためです。

例えば「ドバイからのLINE」に変えたとしましょう。

既に「ナイジェリアの手紙」を知っている人間も、最初は興味を持つかもしれません。しかしお金を出させるに至るまでのプロセスで、殆ど気づかれてしまうでしょう。

そこまでの労力が無駄になってしまいます。

だったら、最初から「ナイジェリアの手紙」自体を知らない人間を選別する方が、遥かに効率的です。

これはマーケティングの観点からも、巧妙な手段です。

ある商品を売る場合、どんなに優れた商品を作ったとしても、必要としない人間には売れません。

例えば、有名な話ですが、女子大の自動販売機は、共学の自動販売機の品ぞろえと大きく違っているのはご存知ですか?

図に示したので比べてみてください。

気づいたと思いますが、缶コーヒーの割合が大きく違っています。逆に、お茶や水が大きく含まれています。

缶コーヒーは、M1層の人が主に飲んでいると言われています。

M1とは、男性の20歳から35歳までの層を指す言葉で、広告業界を中心に、ターゲットとなる顧客の年齢別区分の名称に使われる指標です。テレビの視聴率測定などにも使われています。

女子大にはF1しかいません。もちろん教職員には他の層もいますが、主要なターゲットはF1です。そこで缶コーヒーを売っても客がいないので売れないのは当然です。

「ナイジェリアの手紙」を知らない層を選別することで、ビジネスの精度を上げているというわけです。

この話の教訓は、現代社会では「知らないこと=リスク」だということです。

さらにネットでは、多くの人々が多くの情報によって繋がって行きます。

かつては、ユーザのミスは、自分のリスクでした。

しかし今では、自分と関わる全ての人に対するリスクとなります。

実際にこうした事例は、枚挙の暇もないほど多くありますが、ここではある映画を示しておきます。

スマホだけの問題ではありませんよ。

もう一点だけ、この後に関わるので問題提起しておきます。

こうした情報の持つリスクに気を付けるべきものとして、スマホやSNSなどをイメージすることが多いと思います。

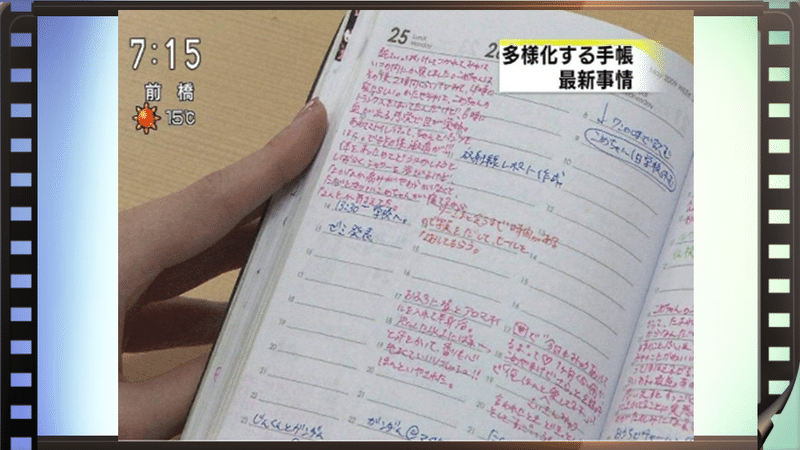

テレビが元で、炎上した事例があります。2009年12月に、ある放送局で、「個性際立つ手帳最新事情」という特集が放送されます。

ネットにも画面が残っていますが、若い女性を中心に、スマホの時代にアナログな手帳が根強い人気を持っているという、ごく当たり前の内容でした。

画面には、ある女性の手帳が一瞬映ります。

しかしこの後、2011年6月になって、この人のことがネットで話題になり、個人情報を晒されたりするなど、いわゆる炎上状態になります。

何があったのでしょうか。

ヒントは、2011年7月にあったある出来事です。

日本のテレビ放送は、2011年7月24日の正午に、アナログから地上デジタルテレビへの完全移行となりました。そのためにテレビ番組が、デジタルで録画されるようになり、画像処理なども容易になって、簡単に言えば、この方の手帳の中身に書かれていることが、細かく解読されたというのが、その原因です。

いろいろなメディアで様々に提供される情報は、現在ではすべてデジタル形式になっており、蓄積や処理、保存、流通などがアナログ情報より、遥かに容易になりました。

今までは一瞬テレビで流れた画像など、誰も気にしなかったでしょうし、それを解読するなど実質的には不可能でした。

デジタルの時代は、明らかに情報が多く溢れるようになります。

これは、商業情報にも応用できる可能性を持っています。

しかし、流れた情報がどう伝わり、どういう効果を起すか、非常に難しい問題も孕んでいます。

この授業では、Webやソーシャルメディアを使ったマーケティングについて学んでいきますが、それは言い換えれば、ネット上の情報の拡散現象を理解することでもあり、ひいては自分や自分の周りのリスクを減らすことにも繋がって行きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?