「強震モニタ」を活用しよう!

【はじめに】

この記事では、防災科学技術研究所が全国の強震観測網の地震計で観測した揺れのデータを、日本地図に表示して提供している「強震モニタ」を、私が活用しているのかご紹介していきます。(2021年・防災の日)

(↓)ここから、公式の「強震モニタ」を開いてご確認ください。

1.「強震モニタ」の“3つ”の強み

「強震モニタ」を使ったことがないという方に向け、強みを3つ挙げます。

(1)防災科研(NIED)のデータだから信頼できる!

「強震モニタ」の元になっている観測網は、防災科学技術研究所(NIED):文部科学省所管の国立研究開発法人によるものです。

(2)ほぼリアルタイムで、とにかく早い!

その観測網で捉えられたデータを、(数秒のラグはありますが)ほぼリアルタイムに受け取ることが出来ます。これは気象庁が震度速報を発表するのに1分半かかることを思えば、とても早いです。

3.データが直感で分かりやすい!

そんな「凄いデータ」なのに、専門知識がなくても一目で理解できることが凄いんです。日本列島に観測点がカラーの四角で表示され、揺れの大きさが色別に広がっていく様子で直感的に分かります。

2.「強震モニタ」活用ノススメ

「強震モニタ」の凄さが、仮に分かって頂けたとしても、『宝の持ち腐れ』になっては勿体ない! という事で、私(Rx)が「強震モニタ」をどういう時に使っているか、軽くご紹介しましょう。

(1)安全を確保した上で! 揺れを確認する

最もシビアなのが「緊急地震速報」が自分の居る地域に発表されたケース。少なくとも「震度4相当以上」と想定されているのですから、まずは一刻も早く安全を確保することが最優先です。命に関わります。

その上で、暫く経っても揺れないとか、大した揺れが来ないというケースもあるかと思います。そういう時にこそ「強震モニタ」を開き、リアルタイムの揺れの状況を確認して欲しいです。(まだ、主要動が来ていないだけかも知れません。)

(2)広範囲の速報が正しいかを確認する

年に1回程度、通常の地震とは比べ物にならないほど広範囲に及ぶ「速報」が発表されることがあります。

数年に1度、一般ニュースで取り上げられるほどの「大誤報」が出されることもありますが、もちろん正しく大地震を捉えて警戒を促す事もあります。

(こちらも安全を確保した上でですが)「強震モニタ」で『実際の揺れ』の状況を確認することで、「大誤報」かそうでないかが結構分かります。後程その事例をご紹介しますが、誤報に怯えなくて済むのは結構大きいですよ。

(3)「揺れた気がする」を確認できる

「強震モニタ」では、震度1より小さい揺れも含めて、揺れによって色が変わります。

テレビのテロップなどでは「震度1」以上の有感地震でないと、まず触れられることはありません。しかし、地盤や環境によって、気象庁などの観測網では震度1以上に達しなかった揺れが実際に到達していることもあります。

『あれ? 揺れた気がする』という程度の地震だったり、余震活動が頻繁に起きて、いわゆる『地震酔い』の状態になってしまっている時などは、この「強震モニタ」で確認することで、『本当に地震が起きたのか、気のせい』かを確認すると良いかと思います。

3.(参考事例)「誤報」かが瞬時に分かる!

最初に、参考になるかは分かりませんが、「誤報」だった2016年8月1日の東京湾の緊急地震速報発表例をご紹介します。想定値は何とM9.1でした。

推定予報円が表示されて、推定震度は日本列島を赤く染め上げていますが、実際の震度観測網(青い四角)は、予報円の中でも震度1以上を観測していそうな地点がないことが分かります。

緊急地震速報は予測値ですが、四角く表示されている「震度観測網」は実際に観測された値(に基づく表示)ですから、むしろこちらを参考にした方が『誤報(過大評価を含む)』かの判断は付きやすいと思います。

極端に言ってしまえば、明らかに過大評価な場合でも、NHKテレビなどは、そのMAXの情報を伝え続けます。(素人目に見てそれが過大だと明らかそうな場合でもです。)

テレビで緊急地震速報が出された場合には、速やかに「お天気カメラ」と、この「強震モニタ」を画面に表示することによって、誤報を瞬時に察知し、過大/過小評価にも対応しやすくなるのではないかと常々考えている次第。

皆さんは安全を確保した上で、想定ほどの揺れが来なかった場合などには、この強震モニタを確認すると、より正しい備えが出来るかも知れません。

4.震度7クラス

ここからは、実際に大きな被害をもたらした激烈な揺れを見ていきます。

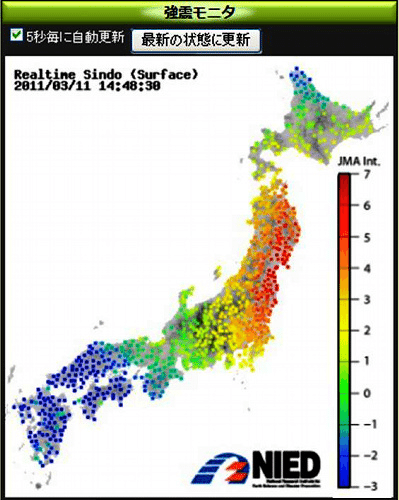

(1)2011年・東日本大震災

実例として最も規模が大きかったのは、2011年『東日本大震災』でしょう。これは茨城県沖の連動が起きる直前での状態ですが、東北から北関東が真赤になっていることが分かります。(3連動後がこちら(イメージ図) ↓ )

2010年代からは、この強い揺れの面積から「マグニチュードの飽和」を早い段階で検知できるとの研究もなされています。こういった規模で赤い表示が出てきたら『巨大地震』を疑うべきかと思います。

(2)2016年・熊本地震

海溝型地震だけでなく、内陸型地震でも「強震モニタ」は、最速クラスでの情報提供をしてくれます。特に内陸の地震の場合、緊急地震速報も仕組み上、間に合わないことが多く、揺れが到達するまでに時間的余裕のないことが殆ど。その最たる例が、2016年に起きた一連の「熊本地震」でしょう。

一番気をつけるべきなのが、予報円が登場すると共に、その直上の震度計が真っ赤になるタイプの地震です。緊急地震速報が発表されるや否やその直上で烈しい揺れに襲われ、まもなくその周囲も赤やオレンジ色の強い揺れが伝わっていくものです。(上の熊本地震M7.3は九州全域が大きく揺れました)

(3)2018年・北海道胆振東部地震

同じく、北海道胆振東部地震でも震央付近で激烈な揺れが襲っていて、札幌や函館にも強い揺れが襲っていたことがはっきりと分かります。

当初は震度データが入らず、最大震度は6強と見做されていましたが、実際の最大震度は「7」でした。そういったことも推察できるかも知れません。

そしてこうした地震で「強震モニタ」を開いておくと、緊急地震速報の有無に関わらず、震央付近で揺れたかどうかが色で一目で分かります。

特に、熊本地震や新潟県中越地震で頻発をした地震や、群発性の傾向にある地震などでは、『地震酔い』をしたり『震度2以下の地震が報じられない』といった事象が、不安をもたらした事例がありました。

この『強震モニタ』を開く環境が整っていれば、『今、ほんとうに揺れた(ている)のか』をリアルタイムに確認することが出来るので、被災をした中では難しいかも知れませんが、必要に応じてこの情報を活用しましょう。

5.震度6クラス

ここからは、震度7よりも頻度が上がる震度6クラスの事象を見てきます。

(1)2021年・福島県沖地震(Mj7.3、震度6強)

2021年2月13日に起き、東北地方では約10年ぶりの強烈な揺れとなった「福島県沖」のMj7.3の地震です。

M7クラスなので「赤い範囲」の面積は巨大地震ほどではないものの、これだけ広い範囲で赤やオレンジ、黄色といった揺れが伝播するケースはしばらく無かったので、『危機感を覚える』には十分な規模だったと思います。

(2)2018年・大阪北部地震(Mj6.1、震度6弱)

ここまで見てきたのは、M7クラスの大きめな地震でしたが、それより一回り小さい地震でも、都市部付近で起きれば大きな被害をもたらします。例えば

2018年に起きた「大阪北部地震」は、M6.1ながら最大震度6弱を観測。地震の経験が相対的に少ない近畿地方の内陸では稀な規模となりました。

赤い揺れとなったのは十数秒で、すぐに周囲に伝播して西日本一帯が黄色くなる推移でしたが、こういった地震も油断なりません。

(3)2015年・小笠原諸島西方沖(Mj8.1、5強)

『ただ事じゃない』と認識できるケースとして、ご紹介したいのが、2015年に起きた小笠原諸島西方沖の深発巨大地震(682km、Mj8.1)です。

当初の速報では、浅い巨大地震と想定されていたため、私も大津波に警戒をしたのですが、震源の深さが遥かに深いタイプの地震でした。

この地震で語り草になっているのが、観測史上初めて「47都道府県」すべてで震度1以上を観測したという記録です。ただ、それも納得できるほどに、黄緑以上が日本列島を覆い尽くしていることが一目瞭然です。

普通、小笠原諸島で巨大地震と言われても、『まさかここまで揺れが伝わるとは』って思う地域の方が殆どだったと思います(北海道で1、九州で3、関東で5強)。しかし、この強震モニタを開いてて、揺れの伝わり方を見る余裕があれば、『あれ? これ思ったより強い揺れ来るんじゃね?』となる訳です。

【おわりに(まとめ)】

終日、強震モニタのページやニコ生・YouTubeを開いておくのが最適なのかも知れませんが、そんなことをするのは、よっぽど災害への意識の高い方か、地震オタクしか居ないでしょうww

しかし、普通の方々であっても、『安全の確保を優先した上でですが、』

◯「緊急地震速報」が発表された予想と合っているか

◯ 私の居るところに揺れは伝わりそうか

◯ 活動が活発な地震で、余震が起きていないか

といった観点から、『強震モニタ』は非常に有効で役に立つ情報です。ぜひ平時から慣れ親しんでおくことで、非常時に活用できるようにして頂ければと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?