古代世界のディオスクロイ信仰の紹介(パウサニアス『ギリシャ案内記』を中心に)

次に彼らの歴史上の取り扱いがどのようなものであったかを、古代ギリシャ人の記述や、現代の学者達の研究成果から見ていきたい。

現代に残された遺構や当時の旅行者(特にパウサニアスの『ギリシャ案内記』)などの記録から、当時の人々の信仰を類推することはできる。

旅行記は古典期までの記録は少なく(戦記はある)現存している信仰形態のはローマ期に入ったあとのものがほとんどだが、その表現は豊かだ。

当然この場合、どのくらい以前からその信仰があったのか、どういった形で変遷しているのかを判断することができない。

ただし信仰や神殿と言ったようなものは一朝一夕には作り上げられないものなので、間違いなくそこで長い間、神としての信仰を得ていたことがわかる。

研究者らはこうしたものと考古学的な発掘をされた形跡を辿り、研究を進めている。

また本来であればこれに付随して当時どのような祭祀で彼らが祀られていたか、についても理解できればいいのだが、こうした記述はかなり少ない。

残されているのは断片的な記述であったり、説話の一種だったりして、具体的な内容には乏しいケースが多かった。(少なくとも私は見つけられていない部分が多い)

そのため、ここでは旅行者の情報を中心に「信仰された場所」を確認したい。

併せてそれに付随して他の古典文献や、現代の学者の研究内容などを記載し、彼らの古代ギリシャにおける信仰のあり方を見ていきたいと思う。

概略

ディオスクロイの崇拝は、なんといってもtheoi Project様がまとめられている下記ページがよくまとめられているので是非ご一読いただくのが良いと思う。

https://www.theoi.com/Cult/DioskouroiCult.html

ただこの紹介だけだと内容がなくなってしまうので、調べられた情報を可能な限り補足として追記したつもりである。

さて。

ディオスクロイはスパルタ、アッティカ、テーバイなど広い地域で崇拝された記録が残されているが、様々な記録を考えると特にスパルタが信仰の中心であったというのが妥当なようだ。

しかしアテナイなどでも大きな神殿を持つなど、熱心な信仰を受けていた。

また、テーバイにおいて信仰された「双子」は完全に独自の物語とキャラクター性を持っている。これらがディオスクロイと同等のものだったか、根底が別のものだったかまではわからないが、同時に紹介したい。

スパルタにおける信仰

最初にスパルタから見てみよう。

神話上のディオスクロイは、一般的にはスパルタ王の息子として登場する。

『カタステリモイ』に記載のあるように、彼らはスパルタのあるペロポネソス半島にて信奉されたとされる。

過去の詩人は皆同様の認識であり、現在の学者も同じように考えているようだ。(例えば『Oxford Classical Dictionary』に記載)

ディオスクロイの生まれ故郷としてパウサニアスの伝記に語られるのは、ペフノス島である。

ペフノスとも呼ばれる大きな岩以下の小さな島。タラマイの人々は、ここにディオスクーロイが生まれたと言っています。

アルクマンは歌の中でこれも言いますが、彼らはペフノスで育てられたままであったとは言いませんが、彼らをペラナに連れて行ったのはヘルメス神でした。

この小さな島には、高さ1フィートのディオスクロイの銅像があります。

『ギリシャ案内記』(パウサニアス:2AD:3.26.2)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+3.26.2&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160

ディオスクロイの母レーダーは、タイゲトゥス山の頂でゼウスの子である彼らやヘレネなどを身篭ったというが、その後このペフノス島で産んだということだろうか。

また、セラプネの地にて彼らは特に信仰されていたとニールソンなどは述べている。(Nilsson, Gr. Feste 417)

このセラプネの地にあるメネライオン神殿ではヘレネの神殿と共にディオスクロイにも祀られており、この遺構(紀元前八世紀ごろ〜)の調査によって、スパルタの上流市民から下層市民に至るまで奉納を行なっていたことが残された遺物から分かっている。

https://warwick.ac.uk/fac/arts/classics/intranets/students/modules/greekreligion/database/clunbf

さて、スパルタの信仰の話に戻ろう。

スパルタは独自の「二王」制度をとっており、その起源については明確ではないものの、アルカイック期以前に遡る。彼らとディオスクロイの関係について、ヘロドトスはこう語っている。

それまでは両方の王が共に戦場に向かっていた。彼らのうちの一人が国の守護を命ぜられると、テュンダリダイの片方が同じく国に残されると定められた。それまでは従来は二人が揃って彼らの加勢として従軍した。

『歴史』(ヘロドトス:紀元前5世紀:5.75.2)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126%3Abook%3D5%3Achapter%3D75%3Asection%3D2

スパルタの伝統的な法律に従えば、二王はスパルタの出陣の際に、「ディオスクロイ」の旗を掲げて、「ティンダリダイのうちの一人を連れて」出陣するように書かれていたとされ、ディオスクロイはスパルタ王権の守護者であり、また軍の守護者であったと考えられている。

おそらく、ディオスクロイが二人一組の神であったことも関係しただろう。

またパウサニアスがディオスクロイの神殿にて「エンヤリウス(アレス)に犠牲を捧げる」という一文を伝えている。(『ギリシャ案内記』(3.20.2))

このように、ディオスクロイは戦争の神として信頼されていたことがここでわかる。

例えば最初期の文献の一つである『キプリア』においてポルクスがゼウスの子ではなくアレスの子とされたのもこうした戦争の神との密接な関係を表しているのではなかろうか。

(スパルタで戦争の神として信仰されたのは、他にもアテナとかアフロディーテとかがいる)

また、スパルタ王国の守護者としての役割が伝承上で特に語られるのは、隣国メッセニアとの戦争(紀元前8世紀)、もしくはラス島への攻撃だろう。

彼(メッセニアの指導者のアリストメネス)は傷が治るのを待った後、夜にスパルタ自体を攻撃したが、ヘレネとディオスクロイの出現によって抑止されました。(4.16.9)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+4.16.9&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160

メッセニア人達に対するティンダリオスの息子たちの怒りは、私が思うにこうした理由で、ステニクレロスの戦いの前から始まったのだと思う。…

(中略:ディオスクロイの祭りを行う最中のスパルタ人たちの前に二人のメッセニア人が現れた。彼らは最高の馬に乗り、白いチュニックを着て、緋色のマントに帽子をかぶり、手に槍を持っていた。(※ディオスクロイの象徴的衣装と同じ)それ故にスパルタ人はディオスクロイが現れたのだと思いひざまづいて祈ったが、メッセニア人たちはそんな彼らを殺しまわり、ディオスクロイは激怒した。という内容)

…私の考えでは、これがディオスクロイをメッセニア人への憎悪に駆り立てたのだ。

しかし今や、夢でエパミノンダスに宣言したように、ディオスクロイはメッセニア人の帰還にもはや反対しなかった。(4.27.1 ~ 4.27.3)

『ギリシャ案内記』(パウサニアス:紀元2世紀)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+4.27.1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160

ラス島では、ディオスクロイがかつて包囲攻撃で降伏させ、この事実から彼らはラペルサイという尊称を得た。

『地理志』(ストラボン:紀元前1世紀:8.5.3)

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/strabon/livre85.htm

※なお、ディオスクロイの守護により戦闘に勝利したという話はわりと早い時期から南イタリアなどにも残っている。

スパルタ王権の守護者であるディオスクロイは軍神としても重要視され、兵士たちとのつながりが強かった。

Burkert の『Greek religion』によると、スパルタにおけるディオスクロイの秘儀は、戦士として社会や、生と死のサイクルに紐付いていたと考えている。

実際にプラトンはディオスクロイの祭祀として、武装した兵士の踊りを儀式として行っていることに言及している。

例えばここクレタでのクレテス(※注:コリバンテス)の剣の舞踏、そしてラケダイモン(スパルタ)のディオスクロイのそれ(剣の舞踏)。

(プラトン『対話篇』 796b)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0166%3Abook%3D7%3Apage%3D796

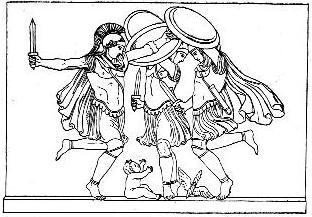

図はコリバンテスの剣の舞踏。(Jane Ellen Harrison's, "Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion", Cambridge : Cambridge University Press, 1912.)PD

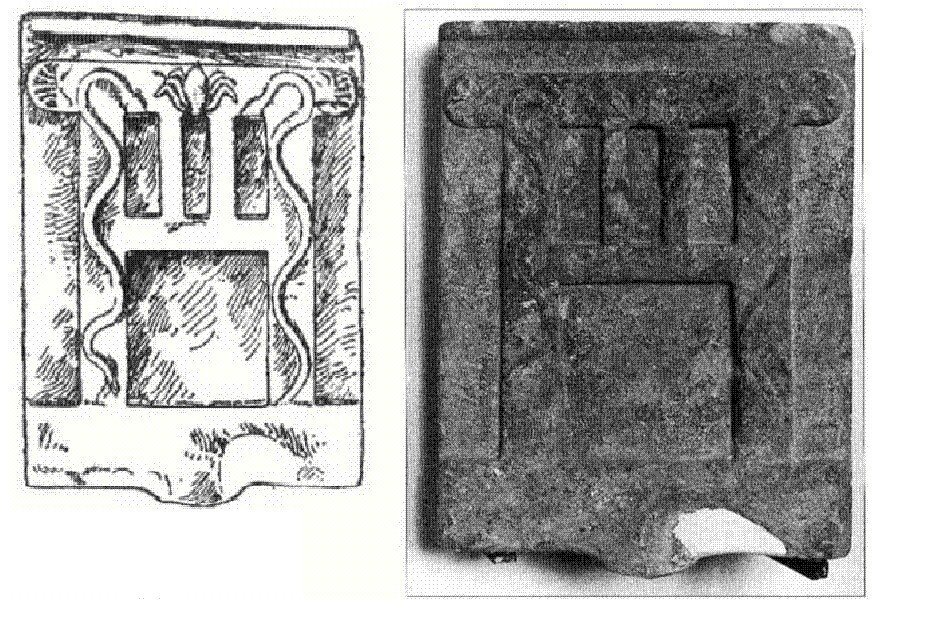

加えて、ディオスクロイの象徴の一つにドカナがある。

ドカナは「П」のような形に木などを組んだ門でありこれに蛇を巻き付けた意匠が多い。イメージ的には鳥居みたいなものを想像するとわかりやすい。(まとめページの貼り付けている画像もおそらくドカナ。ローマのディオスクロイ神殿のもの)

図:蛇の巻き付いたドカナ(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spartan_dokano.GIF) PD

English: Spartan Dokano. The symbol of Sparta that always followed the king during the campaigns. Archaeological museum of Sparti. Greece

ドカナは一体何なのかについては、学者たちが様々な意見を交わしているが全く通説は得ていない。例えば墓だという話もあれば、儀式のための門(Burkert)、ディオスクロイの象徴(The Origins of Greek Religion)などなど様々な説が現在でも残っている。

※参考までに『the meaning of Dokana』という論文がインターネットアーカイブに載っていたので紹介しておく。(https://archive.org/stream/jstor-497365/497365_djvu.txt)

おそらくは「彫刻が彫られるよりも前の古い文化体系を表す」(『Harpers Dictionary of Classical Antiquities』(1898)の「dokana」項)とまで言われているこの太古のシンボルががなんであったかについては学者に任せ、今回は深く追求しないが、一般的に「死と再生の象徴」「豊穣の象徴」とされる蛇がディオスクロイの古いシンボルに張り付いているのは興味深いことのように思われる。

例えばピンダロス は『ネメアの祝勝歌10』にて、「ディオスクロイは一日をセラプネの地で過ごし、もう一日をオリュンポスで過ごす」といった。

この死と蘇生を繰り返す逸話が、ドカナの蛇や、兵士たちの生と死のイニシエーションの儀式に結びついたようにも見える。(個人意見)

一方でシンプルな構造のドカナや古来から多様な意味を持つ蛇は、推察できる範囲が広すぎるため、最初から決めてかかることはそれもまたよくないことかもしれない。

いずれにせよ、こうした伝承の豊富さを考えればやはりスパルタが信仰の中心であったことだろう。

アッティカの信仰

『Oxford Classical Dictionary』によると、ディオスクロイはアッティカやアルゴスの地にて、「アナケス」の名前で信仰を受けていたとされる。

これはトゥキディデスの『歴史』(第9章)にもディオスクロイの神殿がアナケオンとして紹介されている他、プルタルコスやパウサニアスが詳しい。

ディオスクロイの聖域はかなり古いものです。彼ら自身は直立して描かれ、彼らの息子たちが馬に座っています。(1.18.1)

『ギリシャ案内記』(パウサニアス:2AD:1.18.1)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+1.18.1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160

ディオスクロイはまた敵意を止めるために、アナケスとしてアテネで名誉を得ました。(※アテナイの王テセウスによるヘレネの略奪を参照)

…ティンダリダイはアナケスと呼ばれたという人もいます。…天に彼らの双子の星が現れたので、それは「上」だとか「天」だとかいう意味合いです。

(プルタルコス『テセウス伝』32)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.+1.18.1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160

ディオスクロイが敵に対して港から出て行ったときと同じように、リュサンドロスの船の両側に双子の星として現れたと言った人もいた。

(プルタルコス『リュサンドロス伝』12.1)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plut.+Lys.+12.1&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0048

またアッティカより出土した『SEG 33:147(380-375 BC頃)』にてアナケスの(とヘレネの)名前が提示されており、この地におけるヘレネの信仰とリンクして語られていた可能性が高いとされている。(Oxford Classical Dictionary)

人々と近しい神

ディオスクロイは他の神々より人間に親密な神であると考えられていた。

特に特徴的なのがアテナイにおける「テオクセニアの儀式」であり、テーブルなどの上に複数の食事を起き、そこに神を降霊させるという儀式という。

多くの神々が同様の儀式を行うため、これ自体がディオスクロイ信仰に特有のものではない。

しかし、普通は彼ら自身の神殿でのみ開催されるものであり、しかも豪勢な食事を準備するものであった。

だが、ディオスクロイだけは公共のテーブルや個人個人の家でこの儀式が行うことができ、「特定の集団や王族のみではなく個人に寄り添う神」であったと推測される。(『Oxford Classical Dictionary』)

また、こちらはスパルタの話だが、パウサニアスの語るもう一つのエピソードがある。確かに人間に近しいとは感じるものの、個人的には少し恐ろしい話なのだが…。

下記のような内容である。

かつてはティンダレオスの息子たち(ディオスクロイ)が仕切っていたといわれる土地に家が建てられ、そこをスパルタ人のホルミオンが買い取った。彼の家に見知らぬ男たちのようにディオスクロイがやってきた。彼らは自分たちがキュレーネからやってきたといい、一緒に住みたいとお願いした。そして彼らが人々の間に住んでいたときにもっとも喜ばしく思ったような部屋を求めた。家主は彼らが望むところであれば他のどこでも滞在して良いと答えた。しかし彼らはそこには泊まることはできなかった。

たまたまその家には家主の娘が住んでいたのです。

次の日になると、この少女の持ち物と少女自身は姿を消した。部屋に残されていたのはディオスクロイの尊体とテーブルの上に置かれたシルフィウムだけだった。

パウサニアス『ギリシャ案内記』(3.16.2-3)

…何をやっているんでしょうかね、この双子座の神。

シルフィウムというのは植物だが、ギリシャ・ローマ時代には男女の…夜のあれこれ…とかにも使われていたものなので、おそらくそういうことを示していたのだと思われる。

そりゃ若々しいハンサムで名の知られた双子だったかもしれませんけども。生前の自分の妻たちに加えて、またもや他人の家の少女を連れ去るとか頭を抱えるしかないが、これについて当時のスパルタ人はどのように思っていたのだろうか。

さて、それは横に置いておいたとしても、スパルタの例、テオクセニアの儀式の例どちらをとっても、気軽に人々の元に現れ、人間のそばにいた神と考えられていたのである。

アンフィサの信仰

デルフォイに近いアンフィサ市においてもディオスクロイと思われる神は信仰されている。

パウサニアスの『ギリシャ案内記』における内容であるが、彼は下記のように述べている。

アンフィサの市民はまた、彼らが「少年王(Anaktes Paides)」と読んでいる存在に対して、敬意を示し秘儀を行います。

「少年王」が何者かであるかについては定説を得ません。

ディオスクロイだというものもいれば、クレテスだという人もいますし、十分な知識を持っているふりをしてカベイリであると主張する人もいます。

(『ギリシャ案内記』 10.38.7)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Paus.10.38.7&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0160

この少年王については、目下どういうものであったかはわかっていない。

クレテスはおそらく先ほども出てきたコリバンテス、つまり幼少期のゼウスをクロノスからかばった、数人からなる神格のことを示しているものと思われる。

加えて、この「カベイリ(カベイロイ)」はサモトラケの秘儀で語られる、こちらも複数で一つの神格でありアルゴノーツの物語にも登場する。彼らについては今度紹介していきたい。(秘儀に首を突っ込むのはあんまり気が進まないが)

また、『The Origins of Greek Religion』によると、エピダウロス、レウラ、アルゴスと言ったような地域で、同様に「ディオスクロイ」が子供として信奉された形跡があるという。

その他の地域における信仰

その他にもディオスクロイは多くの地域で信仰されていた。

その紹介は冒頭のtheoi Projectによる「ディオスクロイのカルト」ページに譲るが、下記に大まかに紹介したい。(パウサニアスの旅行記による記載)

・アルカディア地方においても、いくつかの聖域があった。

・エリスのオリンピアの戦車レース場においても、ポセイドンとヘラとともに、ディオスクロイの祭壇があった。

・シトニア地方にも記述が残されている。

テーバイにおけるアンフィオンとゼトゥス

次にテーバイ人による信仰について紹介したい。

ボイオティア人の作ったテーバイ市においても、同様の双子の神は信奉されていた。

・一人は人間の子供であり、一人はゼウスの子供であった。

・彼らは自分の親族の女性を救うものであった。

・「二神に誓って」という共通の宣誓句を使っていた。

・「白い馬」と呼ばれている※(『フェニキア人の女性』:609:エウリピデス)

※参考:アムピアラオスが白い馬と呼ばれるシーンもある。

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0118%3Acard%3D145

彼らもディオスクロイと似通った属性を持っているが、別の名前で信仰されており、別の名前でのエピソードを持っていた。

この「アンフィオンとゼトゥス」について紹介してみたいと思う。

アンフィオンとゼトゥスの神話

アンフィオンとゼトゥスの神話を簡単に紹介したい。

原文としてはアポロドロスの『ビブリオテーケー』(3.5.5)などが詳しい。

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Apollod.+3.5.5&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0022

ゼウスの子供として登場する双子の英雄。

アンティオペを母とし、生後すぐにキタイロン山に捨てられる。

その後、テーバイの街に再び現れ、アンティオペを救い出した。

ホメロスによるとテーバイの「7つの扉を持つ城壁」を作り出したのは彼らであり、ゼトゥスはその強力で岩を運び、アンフィオンは音楽を奏でて石を動かした。

アンフィオンの方は子宝に恵まれるも、妻のニオベが子供の多さでレト神(アルテミスとアポロンの母)にまさると自慢したため、子どもたちを殺され、ニオベを石にされたため自殺した。あるいは神の矢にて殺された。

以下のゼトゥスの話は下記サイトから引用したが、元情報がわからないため話半分にお聞きいただきたい。

https://www.greeklegendsandmyths.com/zethus.html

ゼトゥスはテーベという女性と結婚し、その名前がテーバイの名のもとになったという。

ただしアンフィオンとニオベの子供の多さに嫉妬して、アンフィオンの長男を殺そうとした。

それを誤って自分の息子を殺してしまう。その様子を知ったゼトゥスは自殺した。

息子を哀れに思ったゼウスは夜泣き鳥として復活させたが、この鳥はまだ親を思って泣くという。

少なくともアンフィオンが国を継いだこと自体は間違いがないようだ。

アンフィオンとゼトゥスはボイオティアの創国神話に出てくる英雄であり、テーバイ市の建国者である。

音楽の名手アンフィオンは神ゼウスの子供であったが、力持ちのゼトゥスは有命の存在とされていた。

彼らは死後天と地をめぐるようになったという話は持っておらず、助けに向かう対象も妹ではなく母となっている。

アッティカとボイオティアは古来より密接な関係を持っており、ディオスクロイについても情報のやり取りはあったはずだろうが、それとは別の独自の体系をとっていたのは面白い。

テーバイは独自の神話体系を持っており、他とは異なる物語が残されていることが多い。

若きヘラクレスにカストロ(その他複数名)が剣術を始め様々な武芸を仕込んだというエピソードもテーバイのものであるが、他ではあまり聞くことのない内容ではないだろうか。

学者たちはスパルタのディオスクロイの変形版として対比しているケースも多いが、実際に成立を同じものとするかは不明である。(テーバイのディオスクロイと書いている文献もたまに見かける)

ボイオティア神話においては、アンフィオンとゼトゥスとも異なる双子の英雄が複数存在しており、それらの歴史はかなり古いミケーネ時代の信仰からきていると認識している学者もいる。(R. J. Buck 『A History of Boeotia』 p57.)

さて、先ほど見たように内容としては今まで紹介した「カストロとポルクス」の物語からは大きく異なっている。

アンフィオンはどちらかというとオルフェウスのような音楽の使い手であり、ゼトゥスの剛力はディオスクロイの二人よりもアパレティダイのイダスを彷彿とさせる。(ホラティウス,『叙事詩』 3.11など)

その一方で、彼らは「ゼウスの息子たち」として登場しており、母(親類の女性)を救うなど、カストロとポルクスのペアと類似した働きをしていたことがわかる。

「2つの神々による」誓い

さて、(以前問題になった)旧フレーバーテキストに「2つの神々」として誓いの言葉を述べていたという内容がある。これは『ホメーロス諸神讃歌』に記載のある内容だ。

この記述はクセノフォンの残した『アナパシス』にもでてくる。この中でスパルタ人(ラケダイモン人)の語る宣誓句が「いいえ、二神に誓って」(No, by the twin gods)という言い回しをしている。(7.6.40)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0202

『Oxford Classical Dictionary』によるとこれはテーバイにおいても行われていたものとされており、『アカルナイの人々』(アリストパネス905)の劇中に登場するボイオティア人が「二人の神の名のもとに!(By the twin gods!)」と誓いを宣言する箇所が出てくる。

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristoph.+Ach.+905&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0240

これらを考えるとディオスクロイと、テーバイのアンフィオンとゼトゥスは同じような扱いをされていたと考えられるのではなかろうか。

ちなみに話はそれるが、この『ホメーロス諸神讃歌』で語られる「ディオスクロイの両名はもともと名前がなく単に二神とか二王とか呼ばれていた」という内容ははたして言葉通りに事実と捉えて良いのだろうか。

前にも伝えたように、ギリシャ神話の最古の文献は現在『イーリアス』であり、ここには「カストロとポルクス」の名前が登場する。そのため、特にギリシャで信仰されたスパルタのディオスクロイに限ってしまうとこれは明確な証拠はなく推測ベースでの話となる。

一方で、比較人類学者に言わせるとディオスクロイは「神の双子」という神々の系譜の一部であるとされ、このルーツを辿れば、ディオスクロイより古いタイプとされるインドのアシュヴィン双神は、最初期には固有の名前を持っていない二人組であったとされる。(west 2007等)

こちらの「神の双子」については後々に述べるが、ギリシャの中での話と考えると文献が無い為不明、ギリシャ世界を離れて「双子の神」という長い歴史を念頭に考える場合にはおおむね正鵠を得ていると言っても良いのではなかろうか。

航海の神ディオスクロイ

さて、最後に航海の神としてのディオスクロイを語ろう。

航海の神としての彼らを語る最古の文献は一般的にはおそらく紀元前6世紀頃の『ホメーロス風讃歌』だが、沓掛先生のおっしゃるようにこの讃歌の成立時期が「微妙」だとおっしゃるならアルカイオスによる『讃歌、断片34』が最古となり、いずれも紀元前6世紀には知られていた。

…無慈悲な海の上で嵐のような風が荒れ狂うとき、地上の男たちと征く船を救い出す子供たちを。船乗りたちは偉大なるゼウスの子供たちを呼ぶ、白い羊の誓いを以て。船首の先に向かって。

海の強い風と波が船の下の水の中に横たわる。空の中を黄褐色の翼で、ふいにこの二人が矢じりのように見える時まで。

すると白き海の上の冷酷な風と波の爆発を和らげる。これらの兆候は彼らと彼らの救済の証である。船乗りが彼らに出会ったとき、彼らは喜び、彼らの苦痛と労力から解き放たれる。

おお、ティンダリダイ、速い馬に乗る騎手たちよ! 今、私はあなたを思い出し、別の歌もまた歌おう。

『ホメーロス諸神讃歌27(ディオスクロイ)』(紀元前6世紀頃?)

いまここペロプス島から私はあなた方の姿を探そう、ゼウスとレダの力強き子供、カストロとポルクスよ。

足疾き馬たちよ、国の外を旅しておくれ

広大な地上を超えて、すべての海を超えて

なんといとも簡単にあなたは我らを救い出すのか、死の冷たい厳しさから

突然背の高い船の上に降り立ち、大きく弾み

彼方からの光がマストを走り

困難に陥った船に輝きをもたらす

暗闇の船旅の中で!

アルカイオス『讃歌、断片34』(紀元前6世紀頃)

アルカイオスの語るディオスクロイは航海の時に「聖エルモの火」として現れ、紀元前4世紀のクセノフォンの文献に「船の上の星のごとき光」を「ディオスクロイ」と呼ぶ、という話が出てくる。

また先ほども述べたがクセノフォンの時代にはわからないが、現れる光が二つの場合はディオスクロイ、一つの場合はヘレネと呼ばれたと言う話がローマ時代の大プリニウス(『博物誌』)によって残されていることも抑えておきたい。

『ホメーロス風讃歌33(ディオスクロイの讃歌)』によれば、船乗りはこの時に羊を供物とすることで双神をねぎらったという祭祀の様子が見て取れる。

一方で「嵐の後の星」としての伝承も古くは紀元前5世紀のエウリピデスの文献におそらくは見られる。

直接言い表されているわけではないが、『ヘレネ』などでは航海の神として表現されており、『エレクトラ』(990)などでは「燃え盛る星々の間にある二人」と表現されていた。

(神となったディオスクロイが観客の前に降りてくる。ヘレネに向かってこう言うだろうと二人は話し始める)

Sail on with your husband; and you shall have a favorable breeze; for we, your two savior brothers, riding over the sea, will send you to your fatherland. And when you make the last turn of the race-course and end your life, you will be named as a goddess, and share libations with the Dioskouroi, and receive gifts from men with us; for such is the will of Zeus.

エウリピデス『ヘレネ』1664

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0100:card=1642&highlight=dioskouroi

…child of Tyndareus, and sister of those two noble sons of Zeus who dwell in the fiery heavens among the stars, whose honored office it is to save mortals in the high waves.

エウリピデス『エレクトラ』990

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0096:card=988&highlight=Sons+of+zeus%2C

また記された時代自体は降るが、ローマ人のプルタルコスがペロポネソス戦争の英雄を書いた『リュサンドロス伝』を残している。(先ほどアッティカの信仰で述べたもの)

スパルタのリュサンドロスが乗った船の両サイドに「二つの星」が現れて、「ディオスクロイが戦争に行くときのように」守ったという。

ディオスクロイが敵に対して港から出て行ったときと同じように、リュサンドロスの船の両側に双子の星として現れたと言った人もいた。

(プルタルコス『リュサンドロス伝』12.1)

これをクセノフォンが書いたような「聖エルモの火」的なものと見るか、エウリピデスの書いたような純粋な星として見るかは悩ましいところがある。

しかしこの後にリュサンドロスはスパルタに戻った後星の紋章をつけたディオスクロイに対して奉納を行っている。ここについては少なくともディオスクロイが星の神として知られており、航海の守護者としての力を持っていたことに間違いはないだろう。

付け加えるなら、嵐の後の星という明確な描写はローマ時代のシケリアのディオドロスなどが残している。ただし彼はディオスクロイは航海の神としての力はなく、それはオルフェウスの祈りに応じてサモトラケの神々が起こし、たまたま嵐の後の星がディオスクロイの頭上に輝いたため、船乗りたちが信仰するようになったものだと捉えていたようだ。

But there came on a great storm and the chieftains had given up hope of being saved, when Orpheus, they say, who was the only one on ship-board who had ever been initiated in the mysteries of the deities of Samothrace, offered to these deities the prayers for their salvation.

And immediately the wind died down and two stars fell over the heads of the Dioscori, and the whole company was amazed at the marvel which had taken place and concluded that they had been rescued from their perils by an act of Providence of the gods. For this reason, the story of this reversal of fortune for the Argonauts has been handed down to succeeding generations, and sailors when caught in storms always direct their prayers to the deities of Samothrace and attribute the appearance of the two stars to the epiphany of the Dioscori.

『ビブリオテーケー・ヒストリカ』(シケリアのディオドロス:4.43.1-2)

https://www.theoi.com/Text/DiodorusSiculus4C.html

ディオスクロイは紀元前6世紀前後からディオスクロイを「聖エルモの火」あるいは「天の星」として船の航海を助ける存在であったとみなされていたことがわかるだろう。

まとめ

さて、このようにディオスクロイという神の進行の様子を見てみた。

彼らは「ディオスクロイ」「ティンダリダイ」「アナケス」「アナクテス・ペイデス(少年王)」「ラペルサイ」(あるいはもしかすると「アンフィオンとゼトゥス」とも)というように名前を変えながら、また地域によっては複数の神々との習合をされながら、ギリシャの多くの地域で確かに信奉されていたことがわかる。

これらはディオスクロイと同じ神・属性を持つものとして信仰されていた形跡もあれば、全く別の要素を持つ神(アンフィサやテーバイの例)として信仰されたにもかかわらず「ディオスクロイ」とされる場合があった。

間違いなくここでわかることは、

1.信仰された場所としては特にスパルタでの信仰が厚くスパルタ王権の守護者とされたこと、他にもアッティカ・テーバイ等のエリアに置いても信仰を受けていたこと。

2.ただし、その属性は「若者として描かれることがあれば、子供とされることもあった」「カストロとポルクスという名前でないこともあった」とややむらがあること。

3.彼らの信仰は「航海の神であり、軍の守護者であり、また他の神々とは違い個人の祈りに応じる、人と距離の近い神」でもあったこと。

この三点ではなかろうか。

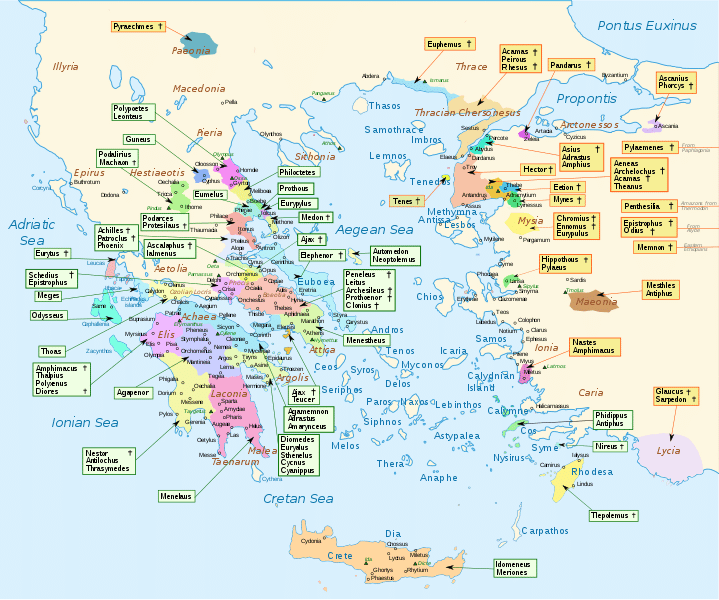

今回の話は以上ですが、ラコニア(スパルタ)とアッティカとボイエティア(テーバイ)どこやねん、という方もいるかと思いますので、ウィキペディアのクリエイティブ・コモンズの地図を載せておきます。

図:Homeric Greece(クリエイティブ・コモンズ 表示-継承)

ホメロスの時代のギリシャなのでパウサニアスのローマ時代とは若干違うはずですが、トロイア戦争時代のギリシャのほうが面白いでしょう?という偏見で選びました。

小さくて見えるか!、という方はこちらのリンクから最大解像度のデータを見ていただくほうが良いかもです。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Homeric_Greece-en.svg

・ラコニア(Laconia)は右中央下あたりのピンクの部分でペロポネソス半島の先端部分です。アパレティダイの住んでいたメッサニア(Messene)は左隣の黄色い部分で、ちょうど間のあたりにレーダーがゼウスに襲われたタイゲトゥス山(Taygetus)があります。ディオスクロイが喧嘩を売ったラス(Las)も書かれています。ディオスクロイとアパレティダイが仲良く牛を強奪に行ったアルカディア(Arcadia)は名前が書かれていませんがラコニアの上の紫の部分です。

・アッティカ(Attica)は説明しづらいのですが、ラコニアの斜め上のアルゴリス(Argolis)の更に先の半島の緑の部分です。中央にアテナイ(Athens)があると思います。

・テーバイ(Thebes)のあるボイオティア(Boeotia)はアッティカと隣接するオレンジの部分です。隣接しているのに神話が異なるのは面白いですね。

・そしてその隣のピンクがアンフィサのあるデルフォイのあたりです。(Phocis)

ついでにざっくり言えばアルゴー船が向かったのは右上の黒海のあたりです。当時西側は黄金郷と考えられており、黒海の果てのコルキスも裕福な国と思われていたようですね。

またアルゴノーツが立ち寄った画面上のちょうど真ん中あたりにあるレムノス島(Lemnos)やサモトラケ島(Samothrace)についてはサモトラケの秘儀の関係で話します。

もうひとつ小アジアの下側に有るレモン色の島がロードス島(Rhodesa)でヘレネのあたりで少し触れます。あと本当に関係ないですが塩野七生先生の『ロードス島攻防記』はおすすめです。

この地図は『イーリアス』に登場する英雄たちの没場所とかも載っているので、当時のギリシャに思いを馳せるのもよいのではないでしょうか。

以上、余談でした。

(今回、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに従い和訳を行っている箇所がありますが、こちらは独自訳のため正確性を保証するものではありません。また翻訳箇所についてはクリエイティブ・コモンズに準じます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?