哲学の存在意義とは??西洋哲学の歴史~デカルト~

こんばんは!チーママやよいです!

今日のタイトルの上の写真ですが、

どこの景色かおわかりになりますか?

実はディズニーシーです!娘が一昨日、撮ってきてくれた写真です。素敵な夕暮れ!さらに写真に加工もほどこしていました。最近のスマホはすごいですね!

東京の書道教室 書道のはな*みち 主宰 スパルタ書道家 高宮華子先生の双子の姉、はな子ママのラジオ番組「はな子ママのお部屋」を聞いて、学んだこと、気づいたこと、感じたことなどを愛弟子兼チーママやよいの独自の視点も加えて書き連ねていきます。はな子ママのお部屋のnote支店としてもご活用ください。

はな子ママ、華子先生のことをもっとお知りになりたい方はこちらにアクセスしてみてくださいね。

哲学って、知ると面白くないですか?

わたしも、いろいろな考え方ができることを知りました。

そもそもの前提を疑うことなどによって、視野が広がり、考えが深まります。

そういったいろいろな考えを知ることで、多様化する現代でも生きやすくなるのではないでしょうか?

前回は哲学の始まりのお話をいたしました。

今回は続きになります。

哲学の歴史は2,500年になりますが、

今回は、西暦800年から1,700年、中世から近世の哲学についてです。

近世ではデカルトやカントが有名です。が、

まずは、身近な例えで、ステーキのお話から。

ステーキは、

お腹が空いている時は、見て、美味しそう!と思います。

しかし、

具合が悪い時、お腹がいっぱいの時に見えるステーキは美味しそうですか?

どちらが本当のステーキでしょうか?

こういう問いをたてて、答えを探していくのが哲学です。

厳密に言うと、それぞれの意見を出し合っていくのです。

どちらのステーキが本当か断定しないで、いったん( )括弧に入れて考え続ける、ということが大事です。

同じステーキなのに、出るタイミング、見るタイミング、自分の状況、また、誰に出されるかでも、随分意味合いが変わってきます。

意味合いが変わるのは気持ちの上で理解できます。

じゃあ、

ステーキって本当に存在しているの?

どのように存在しているの?

考え続けるのです。

あらゆる判断をしていく、という点では、学問も書道も似ていて、どちらも終わりなき道です。

これは道徳にもつながります。

道徳にも本来正解がなく、これが正解です、と証明できないものです。

それぞれの考え方があります。

けれども、今の日本では、多数決に同調してしまうところがありませんか?

多数決が真理である、というような考え方がありませんか?

心の底から、その多数決に同調できる人は生きやすいかもしれません。

ところが、少数派になると生きにくい、みたいなところがないですか?

でも、

それでは、いけない!

自由でない!

常に考えようよ!

というのが、

哲学の存在意義

です。

あらゆる判断をする上で、断定を避けて、何が真実かを疑問に思って、それを探求し続けるのが哲学です。

この考え方に衝撃を受けたのが

デカルト

です。

ルネ・デカルト、フランスの哲学者です。

疑うこと、答えを探し続けること、答えが出ない、けれども考え続けることが大事。

確実なものは何もないけれど、

確実なものが何もないことが確実だよね。

神への信仰から、この考えを、理性をもって、信仰していくことをしたのがデカルトです。

デカルトは、近代哲学の祖と言われています。

彼は、

人間の認識

をテーマにしました。

これには当時の時代背景も影響しています。

デカルトが生きた、西暦1,500年後半から1,600年前半、

つまり17世紀ヨーロッパは、時代の大転換期であって、

地動説が確立した時期でもありました。

15世紀までの宇宙観は、天動説によるものでした。

天動説とは、

地球は宇宙の中心にあって、太陽や月や星が地球の周りを回っている、

とう考え方です。

これが、コペルニクスやガリレオにより、

宇宙の中心は、太陽であり、地球は他の惑星とともに、太陽の周りを自転しながら公転している、

という地動説が確立したのです。

また当時は、キリスト教の世界観がゆらぎ、宗教戦争も起こり、社会が荒れてきた時でもありました。

いろいろな宗教があっていい、いろいろな信仰が認められるべきた、

というような今ある考え方は当時はタブーであり、

みんなで共通の認識を作って、同じ神様を信じて、話し合いをして合意形成していかないといけませんでした。

そうでないと、人間は暴力的になって、暴力という手段をとって、根本的な解決をしていく。

でもそれでは、悪い方向に向かっていく。

だからこの暴力をやめさせなくてはいけない。

この暴力に対抗するために人間の認識についてちゃんと考えなくてはいけない、とデカルトは考えたのです。

つまり、

いろいろな宗教を認めなければ、共通の認識を持って暮らしていかなければならない。

でも、これは、話の折り合いがつかない時は人間は暴力的になって、痛めつけ合ったり、良くない方向にいく。

そうならないために、デカルトは、

聖書や神様を出発点にしないで、

自己(おのれ)、つまり、自分を出発点

にした哲学を用いたのです。

私たちは見たいものを見ている。

私たちは現れてくるものを見ている。

と、気づきます。

天動説から地動説が唱えられた時、

自分たちが中心で、天には神様がいて、そこからいろいろなお告げが下りてきて、私たちはそれに従って生きていけば、心が一つになれた。

と思っていたが、

そうではなかった!

と、哲学の歴史が変わってきたのです。

当時の人々は、地球の周り方が違っていた!と聞いたときはどれだけ驚いたことでしょう!

自分たちが中心だと思っていたら、自分たちが回っていたんですものね。

今では当たり前のことが当たり前じゃない時があったんですね。

そこで、人々は、自分たちが当たり前に思っていたことが、ひょっとしたら違うのではないかと思い始めます。

それまで生きてきた人々の哲学の視点が変わった瞬間です。

つまり、

自己を発見して、そこから見たいものを見る。

自分と向き合うことが大事である

と考え始めたのです。

このように、デカルトは、

いろいろな宗教、信仰があっていい。お互いを認め合おう!と、

自己を出発点にした哲学を考えました。

神様から、わたし、という転換は非常に大きな変化でした。

そして、これをさらに推し進めたのが哲学者の

カント

です。

カントは認識についてすごく考えました。

神様がいる、と思っている人が多い中、

カントは、

じゃあ神様はどこにいるの?

認識できるのか?

という考え方を推し進めたのです。

長くなってしまったので、

カントの話の続きは次回にしますね。

最後に、

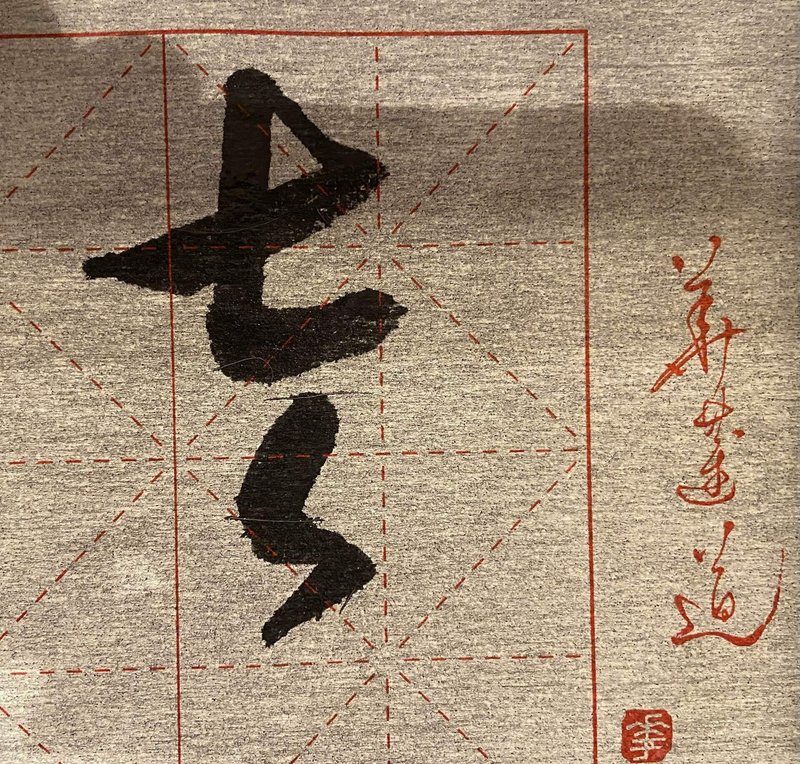

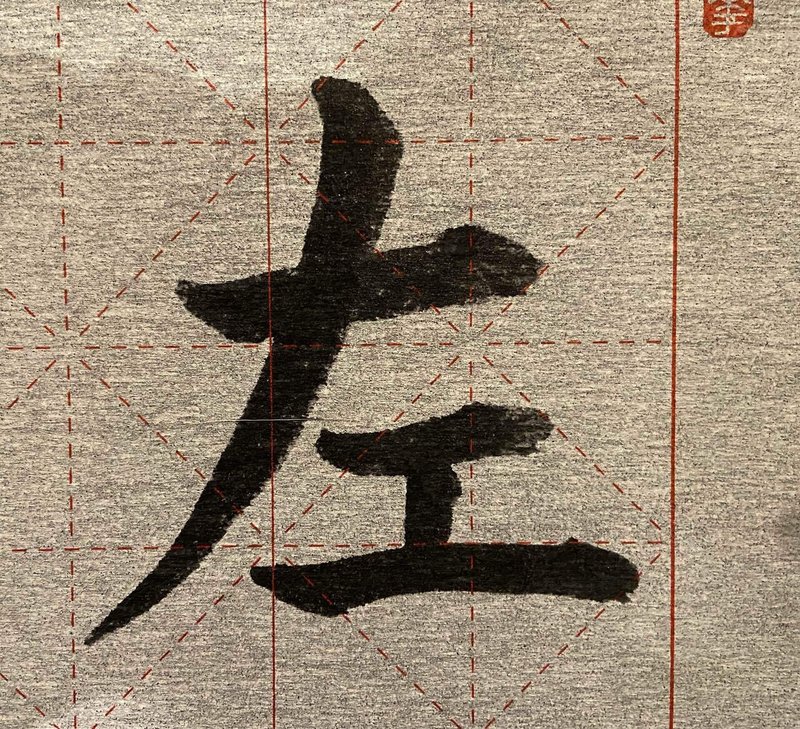

今日の草書コーナーです。

ちょっと意外かもしれませんが、

正解はこちら!

そう

左でした!

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

おやすみなさい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?