重要伝統的建造物群保存地区今井町から伝えるべき事〜伊藤ていじ氏から学んだ事

「民家」は、その時代その時代を映し出す鏡のようなものでありました。

また、各民家には調度品があり、各家に応じた設(しつら)えをし、子孫に引き継いでいく事によって各家の愛着精神も相続されてきました。

家じゅうよく磨き込まれ黒光りをした床や柱を見ると愛着の高さをうかがい知ることができます。

まさに、それが文化の根源であり、真髄ではないでしょうか。

家を長く大切に使うことは、何にもましてそこに住む者の愛情である事はいうまでもありませんが、家の骨組みである柱や梁を太くして強固なものにしなければならないという知恵を長年の経験によって見つけ出しました。

このように愛着精神の相続が伝統を育んでいき、文化を生むのだと思います。つまり、文化は生きていなければ意味が無いのです。

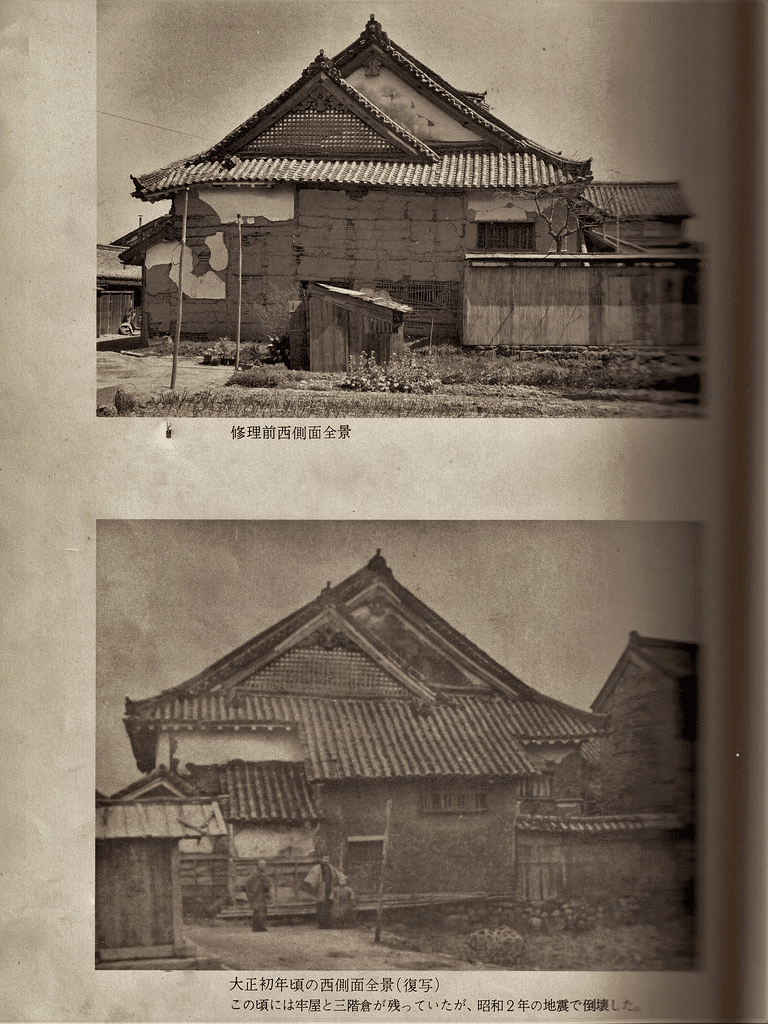

民家建築が文化財として着目されるようになったのは、第二次世界大戦後で1955年(昭和30年)、関野克・太田博太郎・伊藤ていじ・鈴木嘉吉・渡邉定夫ら東京大学工学部建築学科による町屋調査を経て、倒壊寸前の今西家が1957年(昭和32年)6月18日に棟札とともに国の重要文化財に指定されたことに端を発し、わが国の「町並み保存運動」が鼓動をあげることになります。

また、1975年(昭和50年)に文化財保護法の改正によって重要伝統的建造物群保存地区の制度が発足したのも今井町の町並みを守るためでした。

財団法人今西家保存会設立以来、評議員を務めていただいていた故伊藤ていじ先生が初めて今井町へ訪れられた頃の今西家は、倒壊寸前だった事を追想されておられます。

以下伊藤ていじ先生の追想文を掲載いたします。

『今西家本瓦ぶきの屋根には、草が生え、隅木は折れて瓦は破れ、雨水は遠慮なく屋内に降りこみ、土間に立つと二本の太い柱が、傾いているこの建物を辛うじて支えていたが、建設当初の面影を想いうかべる事ができたから「腐っても鯛だ」と解った。

また、今までにこういう種類の民家を見たことがなかった。

一般に民家というものは、外観は地味にしても内部には凝るものである。

ところがこれは、それとも全く逆なのである。

今様にいえばこれは「つっぱりすぎた」建物なのである。

この建物は道の真ん中にいでたち行く手を塞いでいるように見え、傷だらけになりながらも必死で町を守ろうとするその姿に民家というよりも天守閣を思わせた。

しかし、今は見るも無残な建物で倒壊しやしないかと心配する有様である。

そうした状態はもう二百年、またはそれ以上続いてきたに違いない。

そうであるのに、この建物が取り壊されないで、残されてきたのは何故だろうか。

人間の創った技術や文明が人間生活を高め、住み心地をよくするというのに、代々の人たちは何故その不便にも耐え忍んできたのだろうか。

現代文明の利器が人間の幸福を高めるどころか、明日の生存そのものさえ脅かすように、新しいものは決してその家を支えはしないと考えていたためだろうか。

確かに建物の古さは、格式の象徴としては人間よりも信用できるものがあったかもしれない。

歴史というものは、たとえ論理的に整然と体系だっていたとしても、頭の中の架空の構成に過ぎない間は、私たちの生きる哲学になることは少ないと思うからである。

恐らく目に見える建物を通して感覚的に理解した方が、より身につくであろう。

すぐれた歴史の叙述は小説のようなものである。

なぜなら、それを全人格的に感覚的に理解できるからである。

そこにある民家は、まさにそのものなのである。

民家はそこにあるのが大事だと思う。

博物館や民家集落は、やむをえない養老院のようなものである。

そのままそこに放っておいたのでは消えてなくなってしまうので、やむをえず私たちはそこへ収容するのである。

そして、そこにある民家は弱々しく、生き返ることなきミイラのようなものである。

もう民家はだれもつくりはしない。

民家らしきもの、民家風の住宅、民家調の店、民家の細部を利用したものをつくりはするけれど、もうだれも昔ながらの民家そのものをつくりはしない。

農民たちにとっては茅を入手することは極めて困難なことになってしまい、今ではその屋根の維持をもてあまし、この家はプライバシーがないと嘆く。

そしてある民家では、家族たちは決して住みはしない。

昨日こわして今日再建された住居は民衆の住居にちがいないけれど、それは、いわゆる民家ではないし、だれも民家と呼びはしない。

それゆえ民家の社会的機能は喪失しつつあると言えよう。

社会的機能をもたないものは存在理由を失い、やがて消滅するだろう。

かつての竪穴住居がそうであったように。

それは誰も疑うことはできない。民家の消滅を阻止するためには、民家集落というような露天博物館に移築し、陳列品としての機能をあらたに与え、飾り保存しておくより仕方のないものだろうか。

私たちは次のことをよく知っている。

すなわち、民家は現在ある状態よりも、使いにくく不便になり、現代生活に即応しなくなったとしても建設当初の姿に戻した方がはるかに美しく魅力的であることを。

現代生活が要求する機能に合致させようと思うならば、その美しさは必然的にそこなわなければあらないことを。

これは確かに、封建時代に育ち封建時代に大成された民家の現代社会における悲劇的な運命の一つの側面を物語るものである。

もしそうであるならば、私たちは民家を捨て去るべきだろうか。

私たちが未来の生活を夢見るとき、ひとり民家のみが過去に向かって保守性を強調しなければ美しくありえないとしたら、もはや民家の崩壊を阻止することはできないのであろうか。

確かに、もはや滅びゆくものへの郷愁のみでは民家の社会機能を回復する事はできないであろう。

しかし、民家の中に現代の建築イデオロギーに示唆する何かを発見することができる。

私はそう思う。

現代のデザイン・イデオロギーに行き詰まりを感じた建築家たちのある者が民家を凝視するのは、象徴的で有意義な空間概念が内在するらしいと直感的に悟っているからだと私は思う。

私たちが何かを捨て去り無視するのは、その中に現代的な価値を見いだせないという貧困さに起因している場合が多いことを知っている。

それは、滅びゆく民家が残してゆく虎の皮のようなものであるかもしれないが、十六世紀の茶人たち―彼らは、民家を彼らの芸術の原形のひとつとして関心を持ち、「美の対象」とみなした最初の人たちである。

彼らは、その中に寂びた美をみつけて芸術という高さにまでたかめ、それは茶室建築と、いわゆる数寄屋建築という双生児を生みだすにいたった。

彼らは民家を原形としてつくりだした茶室を通して、デザインを中世の宗教の桎梏(しっこく)から解放した。

庭園も建築も、中世においては何らかの意味で仏教哲学の何かを具象していかねばならなかったが、茶道の演技場としての茶室は純粋な美の対象と見なされていた。

そして、民家は演技場が視覚化され造形化されるときの媒体であり原形であったのである。

すなわち、彼らは茶道美学の原形を民家の中に発見したのである。

鎌倉・室町の封建領主たちが、民家を在家役や棟別銭(租税)の対象としか考えることができなかったとき、茶人たちの多くが、まったく別種の価値を民家の中に発見した功績は偉大であったといわなければならない。

それは彼らの多くが堺と今井の町衆であった事実と決して無縁ではなかっただろう。

そして、まもなく封建領主でさえもその価値を認識し、彼らの弟子になるのである。

民家という散文を削り落し付き詰めた究極の芸術文化こそ茶の世界である。

茶室は、「民家の和歌」といってもよいのではないか。

誇り高き現代人としての自尊心を持っているならば、祖先への郷愁としてではなくして、むしろ輝かしい構想力に満ちた未来への現代的象徴として民家を保存すべきであると考える。』と当時の今西家を追想され、今後の民家の存在意義や可能性について綴られておられます。

伊藤先生にお会いして強く言われたことは「家は住みながら育てて美しく熟成させていくものだ」という言葉です。

また、先生は美観地区の倉敷との縁が深く、長らく町づくりの顧問をされていました。

倉敷の失敗と成功から学びとり、試行錯誤して今井町独自の町づくりをしていかねばならないことを危惧しておられました。

そして、町づくりは住民の誇りと相互理解と「絆」がなければできません。

家にとって最も大事でかけがえのないものは、建造物や調度品を相続する事よりも愛着を子孫に引き継いでいくことであります。

家には愛が必要不可欠であり、それによって強くしなう「大黒柱」となり、家を支えていくのではないでしょうか。

家には、血脈、涙、汗が流れていなければなりません。

家は住まなくなったら途端に傷みます。

まさに、家には住人の魂と生命が宿り、「絆」の結晶体である家を育ててゆくものではないでしょうか。

しかし、民家を保存維持管理していくのは、生活様式が著しく変化した現代を生き抜く我々にとって容易なことではありません。

江戸時代には、家族やその家にかかわる人がそれぞれ分担して管理していましたが、少子化による核家族化などによって管理がゆき届かなくなりました。

例えば、庭を5~6人がかりだったでで雑草をひいていたのを夫婦2人でするのは、思っている以上に負担がかかります。また、瓦は50年毎に葺き替えなければなりませんし、漆喰も傷んできます。

それを克服するためには、業者に依頼したりしなければなりませんし、住んでいる者がやせ我慢しなければならないことも多々あると思います。

民家を維持していくためには費用と時間がかかるのは事実です。

民家という文化は、代々の愛着精神の積み重ねで、時代を生き抜いてきた証であります。

それは、代々の汗と涙の生活文化であり、権力者の生活文化などと一線を画して保存していかなければならない文化だと考えます。

民衆による執念の生活文化は、民族にとってかけがえのない独自のものであり、それを保存していく姿勢がその国の文化の高さの象徴や基準になるのではないでしょうか。

民家は辛うじて生きてきました。そして今後、民家は生き続けなければならないと切に思うものであります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?