楽譜のお勉強【63】トマス・シュトルツァー『テ・デウム』

トマス・シュトルツァー(Thomas Stoltzer, ca. 1475-1526)は、ドイツ・ルネッサンス期の重要な作曲家です。ドイツで長年生活していた私にとってはドイツの教会コンサートでよく歌われる極めてポピュラーな作曲家ですが、日本ではまだまだ知られた作曲家とは言えません。驚くべきことに日本語版Wikipediaにもシュトルツァーの項目はありませんでした。多くの研究でハインリヒ・フィンク(Heinrich Finck, ca. 1444-1527)の弟子であったと書かれており、その影響を強く示す作風ですが、フィンクの弟子であった直接的な証拠は見つかっておりません。主にブレスラウの教会音楽家として活躍しました。シュトルツァーの作品は当時のあらゆる音楽様式を網羅する多作家で、特に4曲のミサ曲、26曲のモテットなどが有名です。また、彼が得意としたのは第8旋法(ヒポミクソリディア)という当時は特殊な旋法で、第8旋法による器楽曲集『第8旋法の旋律集』を残しました。旋法の選定には教会によって定められた数(序数)の持つ意味が重要で、数字の8は悲しみと苦難を克服する意味合いを持ち、永遠の平和と至福を表すと言われています。

今回読んでいくのは、シュトルツァーの『テ・デウム』(»Te Deum laudamus«)です。ドイツの音楽出版社が協力して出し続けている学術的な古楽の楽譜シリーズ「ドイツ音楽の遺産」(Das Erbe deutscher Musik)の99巻、個別作曲家の作品選集第9巻である『トマス・シュトルツァー:作品選集・第3部:ミサ・パスカリスとモテット集』(Thomas Stoltzer. Ausgewählte Werke, Dritter Teil: Missa paschalis und Motetten)に収録されています。ペータース出版社から発行されていますが、このシリーズは他に、ヘンレ社、ベーレンライター社、ブライトコプフ社等から出版されており、それぞれの出版社が抱える研究者によってどの作曲家を取り扱うか差配されているようです。ドイツという国の、音楽文化をしっかりと後世に残そうとする姿勢が見て取れます。

上記の動画はシュトルツァー・アンサンブルによる『テ・デウム』の演奏です。冒頭にグレゴリオ聖歌の『テ・デウム』が歌われてから、曲に続きます。たくさんの曲をCDで聞くことができる作曲家ですし、教会などの演奏会でもしばしば演奏されているのですが、YouTube動画を探してみてもあまりヒットがありません。ルネッサンスの著名な作曲家の音源や動画は、YouTubeで探してみても見つからないことが多いです。「楽譜のお勉強」では、第2回までCD音源を聴きながら読んできたのですが、読者のみなさまが記事を読んだ後に気軽に音楽を確認できるよう、第3回から無料音源がネット上に転がっている曲に限定して選定することにしました。このことから選ぶことの出来なかった曲が実は数多くあります。ルネッサンスの作曲家も、無料動画をアップする活動をする人たちとの親和性が低いことが多いのでしょうか。

「テ・デウム」は「テ・デウム・ラウダムス」(我ら神を讃えん)という語で始まるカトリック教会などの聖歌です。著名な作曲家が作曲したものとして、ブルックナー、ベルリオーズ、シャルパンティエらの『テ・デウム』が有名です。シュトルツァーの『テ・デウム』は4声の合唱のために書かれています。冒頭にグレゴリオ聖歌の『テ・デウム』が2節歌われてから曲に続くことが想定されていて、歌詞の最初の2節が省略されて第3節から作曲されています。堅実な対位法で全編が構成されています。

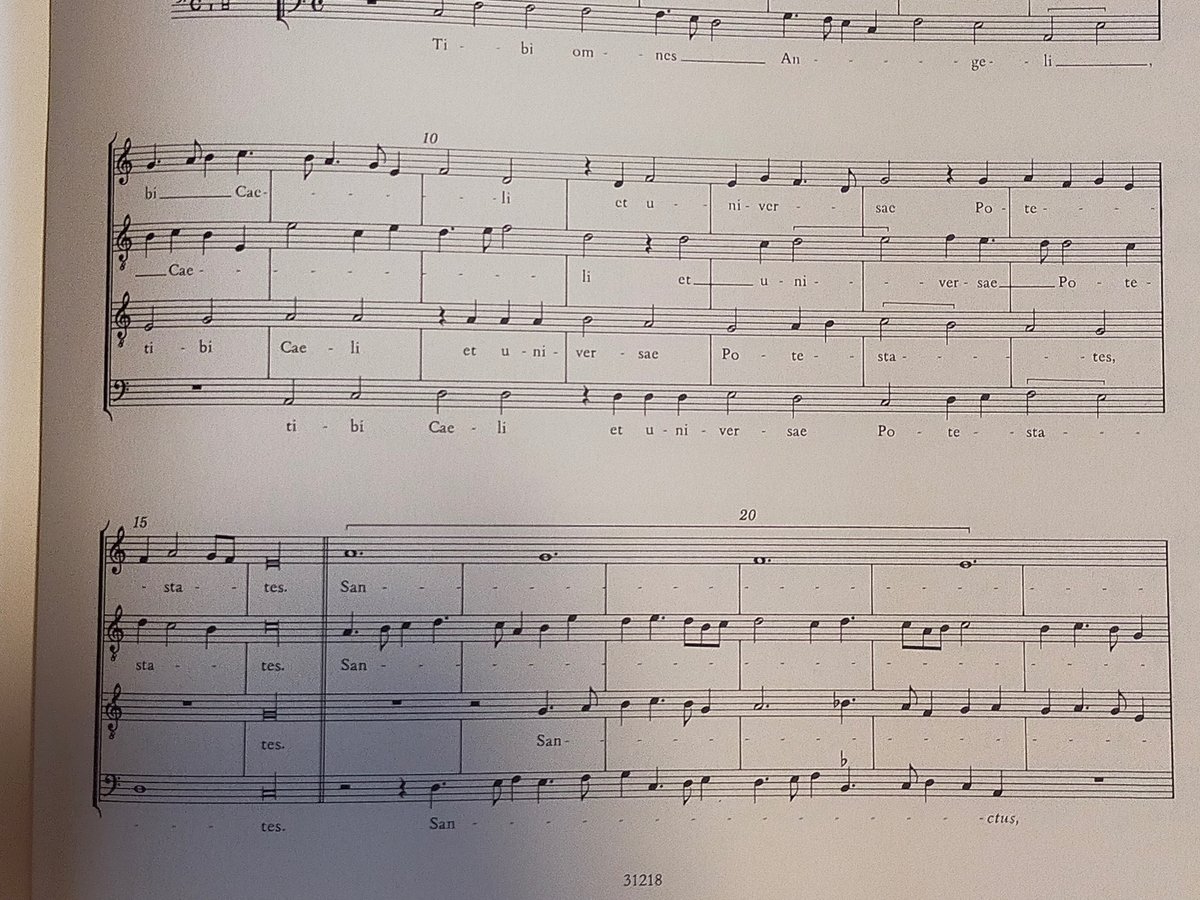

特に、高声部にロングトーンを多用し、動きも抑制的にしていることがこの曲の最大の特徴だと思います。17小節から25小節までは、4拍子の枠の中で3拍子系のフレーズが展開しますが、特にその中で17から22小節は、6拍のロングトーンの下行音階形を高声が歌うことで大きな構造を作りながら、下声部の細かな追走を品よくまとめています。このように設定された拍子の中に別の拍子が入り込んで、場合によっては組み合わされて複雑なリズム構造を作り出すのは、ルネッサンス音楽に頻繁に見られる特徴です。現代の作曲家で古楽の研究をする人は少なくありませんが、とりわけ、そのリズムや拍節に対する複雑な考え方に魅力を感じている人が多いようです。

同様に高声部がロングトーンで曲の時間構造上の輪郭を作る箇所として、62小節後半から68小節にかけてのA音があります。9音節分の歌詞に長い音価を当てて全く旋律を動かさないというのは、かなり特徴的な書法です。下声部に広がる闊達なポリフォニーの動きに制約を与える効果があり、やはりとても上品に聞こえます。64小節から歌詞上の新しい節が始まるのですが、その直前から伸ばすべきロングトーンを仕込んであるので、セクションの橋渡し的な役割も持っています。

同音による開始によって歌詞の切れ目・作曲上のセクションを目立たせないようにする手法はシュトルツァーの『テ・デウム』の中で頻繁に見られます。前のセクションでの終音から新しいセクションが始まることが多く、大きな形式的意識を持って作曲されたことが窺えます。

シュトルツァーの音楽は当時のポリフォニーの粋を極めたようなものではありません。堅実で抑制的で、少し地味に思えるものも多いかもしれません。しかしその技術は見事なもので、意図的に堅牢な構成を求めて力強い意志を持って作曲されています。キリスト教会による数字の象徴も意識されていて、その姿勢、内容をドイツ・ルネッサンスの画家デューラーや彫刻家リーメンシュナイダーの創作姿勢と重ねる意見もあります。私自身の嗜好として、華美な音楽よりも地味であっても丁寧な紡がれ方をしている音楽に共感を示す傾向があり、シュトルツァーの音楽はとても響くものです。日本でも評価が高まっていくことを期待したい作曲家です。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。