楽譜のお勉強【11】ピエトロ・アントニオ・ロカテッリ『コンチェルト・グロッソ 第11番 ハ短調』

ピエトロ・アントニオ・ロカテッリ(Pietro Antonio Locatelli, 1695-1764)はイタリアのベルガモに生まれ、ローマで学び、アムステルダムで活躍した後期バロック時代のヴァイオリニスト、作曲家です。今回読んでいく『コンチェルト・グロッソ 第11番 ハ短調』作品1-11は、1721年に出版されたロカテッリ最初の出版物としての曲集に含まれる曲です。この曲集は全体として、当時大家として大活躍していた作曲家アルカンジェロ・コレッリ(Arcangello Corelli, 1653-1713)のコンチェルト・グロッソ集(作品6、1714年出版)からの様式的な影響が強く見られます。具体的には、コレッリのコンチェルト・グロッソ集の第1番から第8番までが教会コンチェルト(da chiesa)のスタイル(*)で書かれており、残り4曲を室内コンチェルト(da camera)(*)として書いた流れをロカテッリも採用しました。また、コレッリの第8番の有名なクリスマス協奏曲では通常クリスマスイヴに演奏されるべきパストラーレ(牧歌)で終わることが特徴となっていますが、ロカテッリの第8番もパストラーレで終曲となります。ロカテッリがローマで学んでいるとき(おそらくはヴァレンティーニの元で学んだと言われています)、晩年のコレッリもローマに住んでいました。ロカテッリもコレッリの元で一時期学んだのではないかとよく議論されますが、確実な証拠はないようです。

コンチェルト・グロッソ(Concerto grosso)は、日本語では合奏協奏曲と訳され、コンチェルティーノと呼ばれる少人数の独奏者グループとリピエーノ(トゥッティ、またはコンチェルト・グロッソとも呼ばれる)という合奏グループが音量的な対比をもたらしながら演奏するコンチェルトです。「音量的な」と書いたのは、バロック時代の多くのコンチェルト・グロッソでは全合奏時にコンチェルティーノとリピエーノの音楽的内容の差異はあまり認められず、コンチェルティーノとリピエーノが別々のポリフォニックな層を成すケースは極めて稀であるからです。古典派、ロマン派の時代には忘れられた様式と呼んで差し支えなさそうですが、近代以降、バロック音楽の影響を受けた作曲家によっていくらか再びコンチェルト・グロッソが作曲されるようになりました。アーネスト・ブロッホ、エルンスト・クシェネク、アルフレト・シュニトケ、ヴィンコ・グロボカール、ゲオルク・フリードリヒ・ハースといった作曲家たちが新しいコンチェルト・グロッソを作曲しています。

ロカテッリの11番のコンチェルト・グロッソは比較的よく演奏される作品です。優れたヴァイオリニストであった彼は後にヴィヴァルディの影響を強く受け、ヴァイオリン・ソナタやヴァイオリン協奏曲の名曲を残していくことになりますが、ヴァイオリン声部の書法の充実はこの作品1でも目を見張るものがあります。第2楽章アレマンダ(アルマンド)の冒頭2ページを見てみます。調号は現在のト短調のように見えますが、ハ短調で作られている曲です。

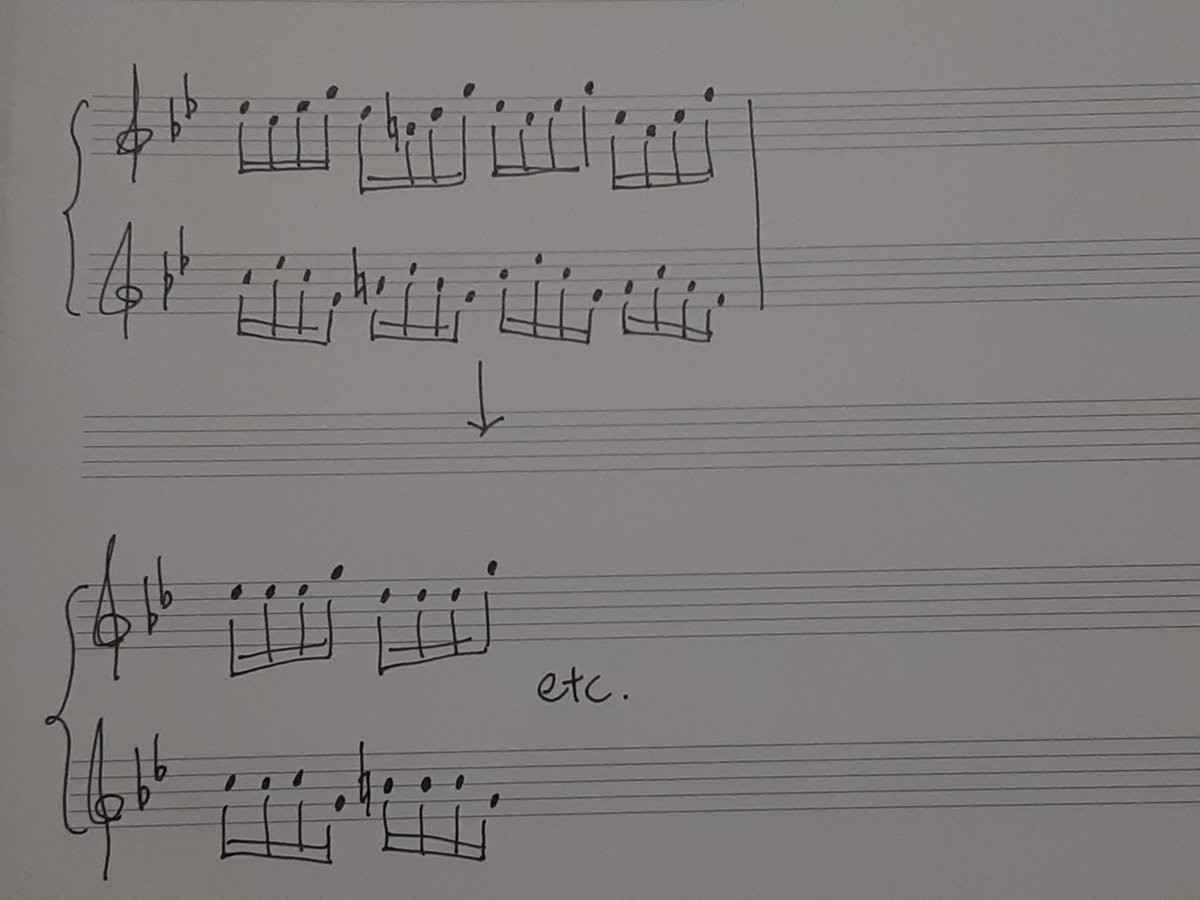

第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンを書き出してみると、上声と下声の区別がほとんどなく、2つの声部を均一に第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンに分散させてオーケストレーションしていることが分かります。実際に2奏者が演奏しているラインも聞こえますが、2奏者間で織り成される隠れた上声部と下声部もステレオ効果を伴って浮き上がる効果です。バロック時代に特徴的なオーケストレーションとしてしばしば見られる技法ですが、ロカテッリはとても好んで用いていたようです。この手法の妙味はとくにアルマンドのようなテンポ感のある楽章で効果は高いのですが、CD等の音源で聴く時にはよい道具を用いないと効果が制限されてしまうように感じることが多いです。溌剌とした立体感を味わって頂くためにも、是非とも演奏会で聴いてみてほしい曲です。

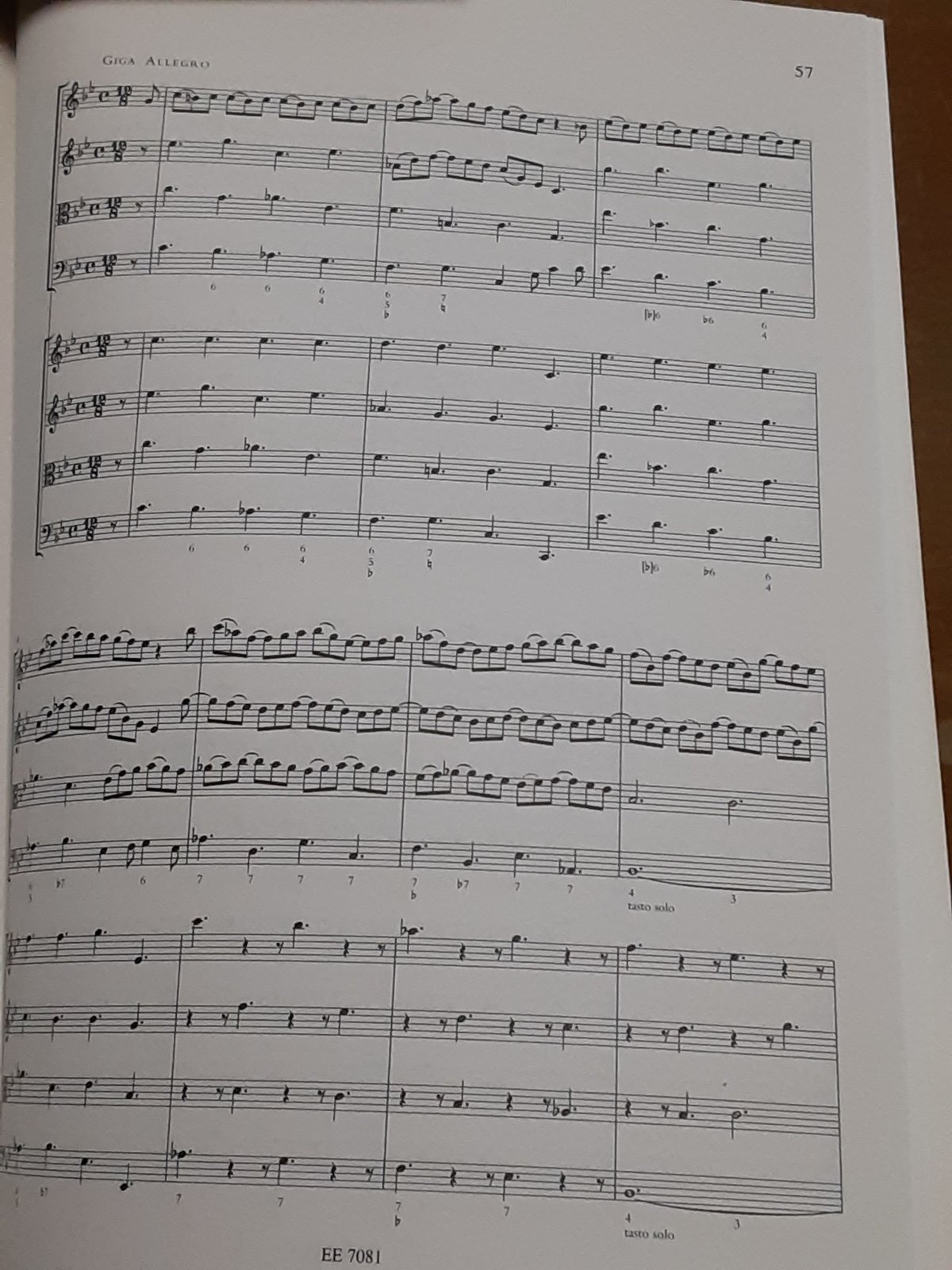

第1楽章のラルゴから第3楽章のサラバンダ(サラバンド)までは、リピエーノ集団は完全にコンチェルティーノの音量的補強が仕事です。しかし終曲のジガ(ジグ)では、コンチェルティーノと書法の上で違いがあり、コンチェルティーノを補強している点は一緒ですが、音楽的内容の充実を付与している点で興味深いです。

第1ヴァイオリンが奏する拍頭の音をなぞることで、旋律のドタバタ感は和らぎ、旋律の和声的な核を認識しやすくなります。更に5小節目からは拍頭をリピエーノの第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンで交互に奏することで、旋律に立体感が現れ、2声部を一つの声部にまとめて旋律を作り出したような様子が聴かれます。

有名な曲ですのでたくさんの音源が入手可能です。YouTube上に上がっていたもので対比して聴くのが面白いと思ったものを2つ、リンクを貼っておきます。リーズ・スコティッシュ・アンサンブルのもの(リンク上)は楽譜に極端に忠実な演奏で即興パッセージがあまりありません。また、調律が高くバロック時代の演奏様式から考えるとかなり現代に寄せた演奏になっています。即興や過度なアーティキュレーションを削ぎ落した演奏なので上述のアルマンド楽章の旋律分散管弦楽法はとても聴きやすく効果的に響きます。比べて、フライブルク・バロック・オーケストラの演奏(リンク下)はしっとりした低めの調律と、自由な装飾句が魅力です。とくに装飾句の演奏は典雅で見事です。何度か生演奏を聴いたことのあるオーケストラなのですが、バロック・オーケストラとしては大変珍しく現代の作曲家に新作の委嘱を頻繁に行い、なおかつ若手作曲家のためのワークショップなども開催する貴重な活動を続けているオーケストラで、私も好意をもって活動を追っています。

*) 教会様式は、ややホモフォニックなゆっくりとした楽章と早急でポリフォニックな楽章が交互に演奏されていくスタイルです。室内様式は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジグのようなバロック舞曲を楽章として持つ、組曲形式の音楽です。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。