楽譜のお勉強【30】ベラ・バルトーク『スケルツォ』

去る8月28日に私にとって初めての協奏的作品となるピアノとオーケストラのための『ヒュポムネーマタ』が初演されました。長年温めたアイディアを理想だった演奏家が初演してくださり、感無量の一日でした。

ピアノと管弦楽の作品を書くにあたって、様々なピアノ協奏曲を勉強しました。自分のアイディアはかなり昔に思いついていたものですが、曲全体を構成するにあたって、作曲家たちが独奏楽器と管弦楽合奏の関係性をどのように作っているのか、関心がありました。とりわけ私が昔から敬意を抱いている作品にベラ・バルトーク(Béla Bartók, 1881-1945)の3曲のピアノ協奏曲があります。敢えて言うなら第2番が特に好みですが、第1番から第3番までいずれもピアノ書法の充実と独創的な管弦楽法で、他に比べるもののない魅力を湛えている、ピアニストにとって重要なレパートリーです。

ハンガリー出身のバルトークは自国を含む東欧の民族音楽を数多く採譜し、民族的な響きや音楽語法を重視した書法で有名です。しかし、ごく初期の作品では民族的な素材はやや少なく、後期ロマン派のように重厚で技巧的な作品も多いです。ピアノ協奏曲と題された作品を書き始めるより前に、若きバルトークはピアノとオーケストラのための『スケルツォ』(»Scherzo for Orchestra and Piano«, 1904-1905)という作品を作曲しています。演奏時間がおよそ30分ほどかかる大曲ですが、3曲の協奏曲に比べると演奏されることはごくごく稀です。中期から後期にかけてのバルトークに通じる音楽語法が垣間見えると同時に、リストのピアノ書法、リヒャルト・シュトラウスの管弦楽法の影響が色濃く、興味深い作品です。ピアノ協奏曲があまりにも素晴らしいので、プログラム会議でこの曲が生き残る可能性はいつまでも低そうですが、バルトーク・ファンとしては人生で一度くらいはライブで聴いてみたい曲です。

編成は3管編成を少し拡大した大オーケストラです。フルートが3人、それに加えてピッコロ、クラリネットが種々のサイズで4人、ファゴットもコントラファゴットを入れると4人と、ほぼ4管編成の様相ですが、金管楽器などは通常の3管サイズです。

冒頭、民族的な香りを持った旋律がクラリネットで、ホルンとファゴットに支えられて奏されます。そこにティンパニ、オーボエ、フルートが入ってきて色彩を増していきます。序奏が16小節まで続き、ピアノ・ソロが音楽を引き継ぎますが、ピアノが現れる少し前の3音もしくは4音からなる漸次進行的な極小モチーフを反行形を絡めて様々なタイミングで重ね合う対位法書法は、抑制されたモチーフを様々に加工しながら綾を織っていくような後期の室内楽作品を思い起こしました。また、管楽アンサンブルのみで弦楽器を紹介しない出だしは、ピアノ協奏曲第2番の第1楽章を思い出します。バルトークはその創作時期によって大きく作風を変えた作曲家ですが、若い時期の作品にも音楽的思考の萌芽が見て取れるのが面白いです。第2番の協奏曲では第2楽章で弦楽合奏が弱奏で始まる様子などは、異世界に迷い込んだかのような幻想的な効果があり、初期の作品で少し試みたような管弦楽法のアイディアは、さらに充実してより効果的に用いられていくのが、作曲家の成長を感じられてまた興味深いのです。

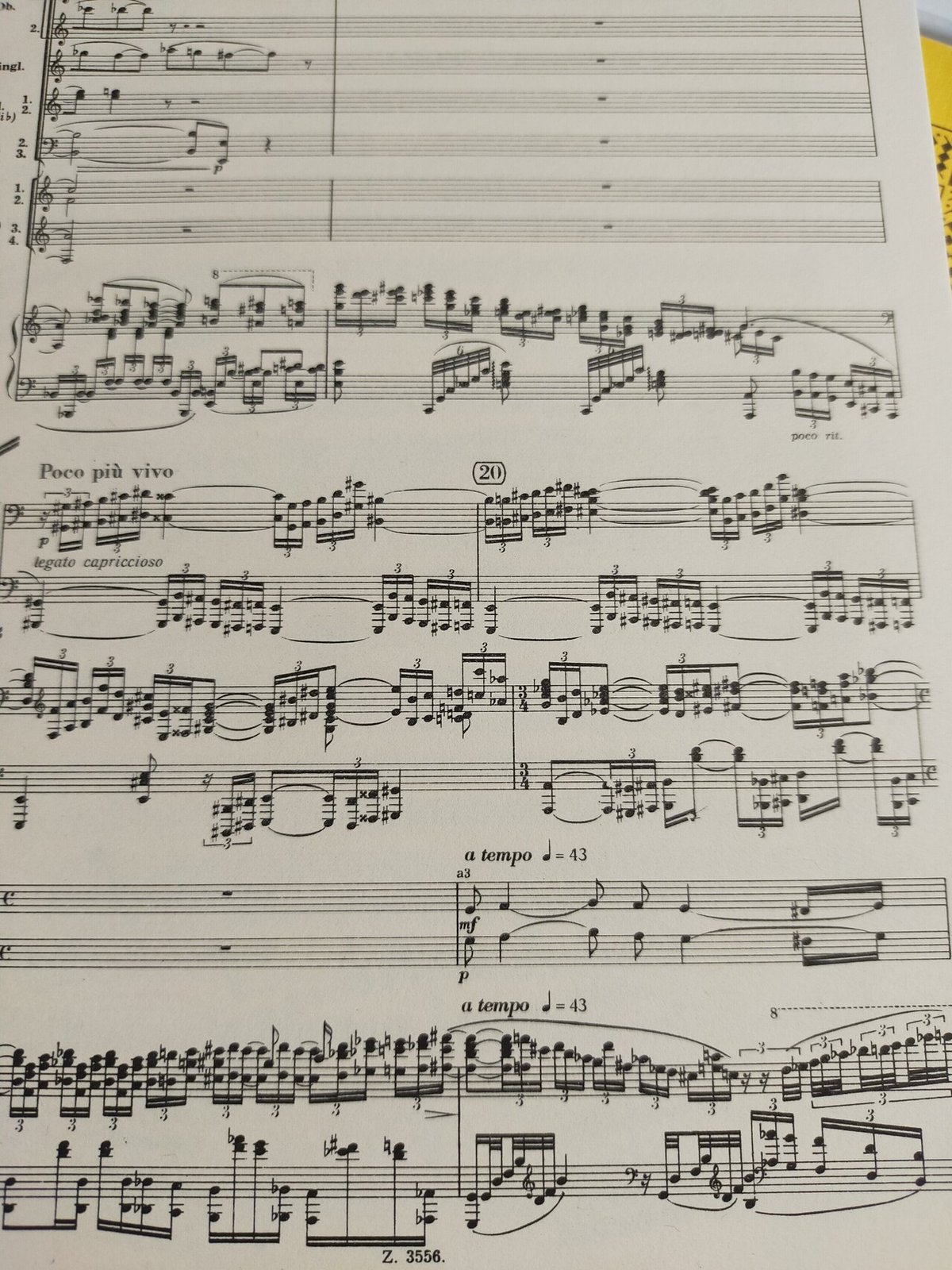

管楽器から受け継いだピアノ・ソロは、いかにもリスト的です。特に初期のバルトークのピアノ書法ではオクターブの用い方が極めてリスト的だと感じています。分厚い和音を弾いた直後にそこからアルペッジョを開始する華麗な奏法もロマン派的です。

冒頭の素材は素朴で、近代の作品らしさを感じましたが、曲はここからいよいよロマン派的に展開していきます。交響詩の情景描写のようにテンポが変わっていき、またライトモチーフのように旋律が回帰してきたりしながら音楽が進んでいきます。

表題にもなっている『スケルツォ』と題されている部分が2箇所あり、最初は104小説目に出てきます。ここに出てくる主題で特に耳を引くものがクラリネットで奏されます。リズミカルに3度音程を跳躍する主題ですが、3度なのに和声をはぐらかすかのようなひょうきんな音選びで、セクエンツァで繰り返される2回目には着地点を3度関係でなく、直前の3度を(記譜上のC#とA)を短2度ずつ上行・下行させた減5度で、さらに音のジェスチャーの面白みを増しています。

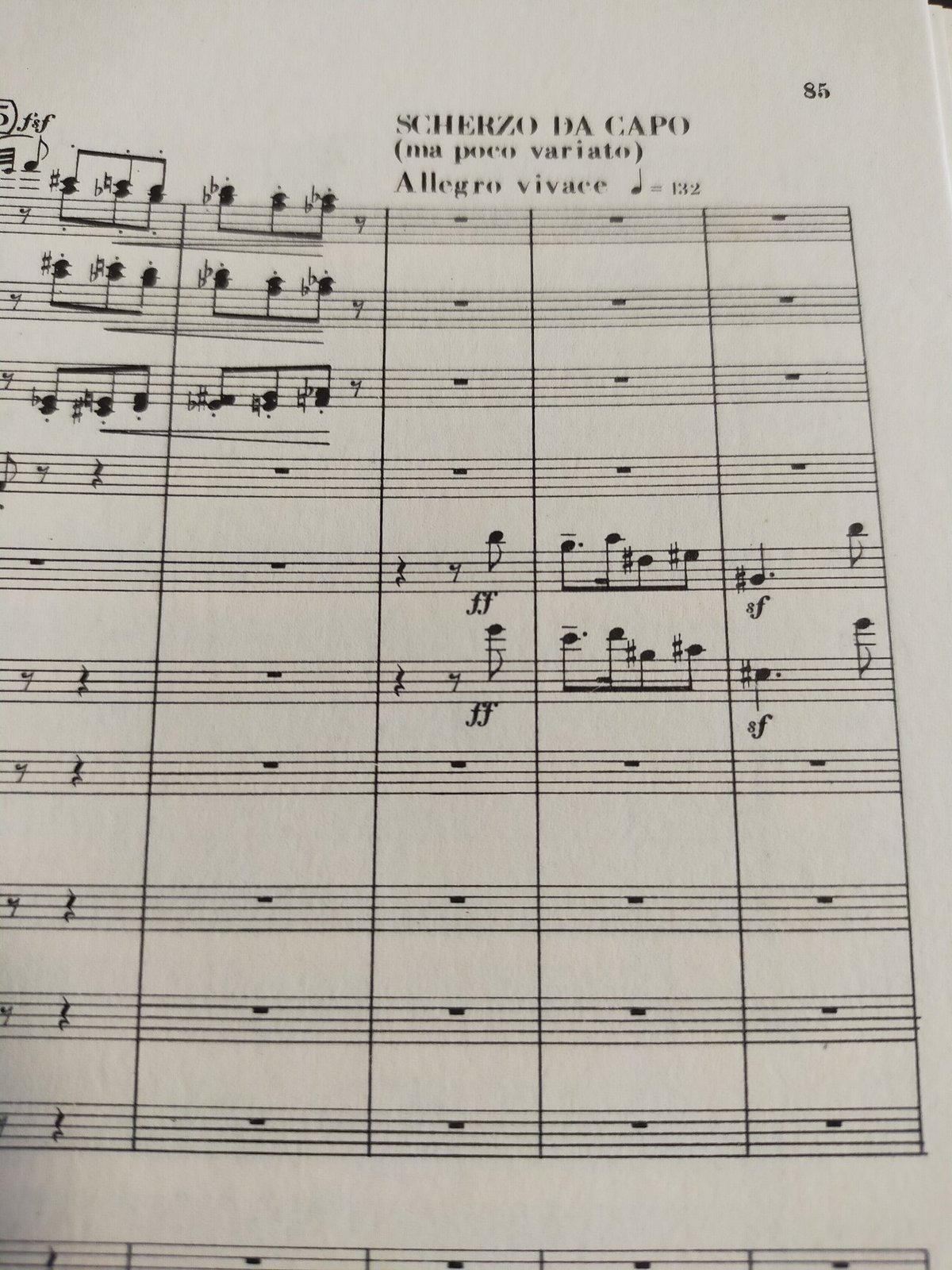

この主題は曲の後半の「スケルツォ・ダ・カーポ」(597小節から)部分の開始にも変形されて用いられます。スケルツォ・ダ・カーポではこの主題が特に様々に変奏され、「スケルツォ」の名の通り、諧謔(かいぎゃく)的な性格をユーモラスに聴かせてくれて楽しませてくれます。

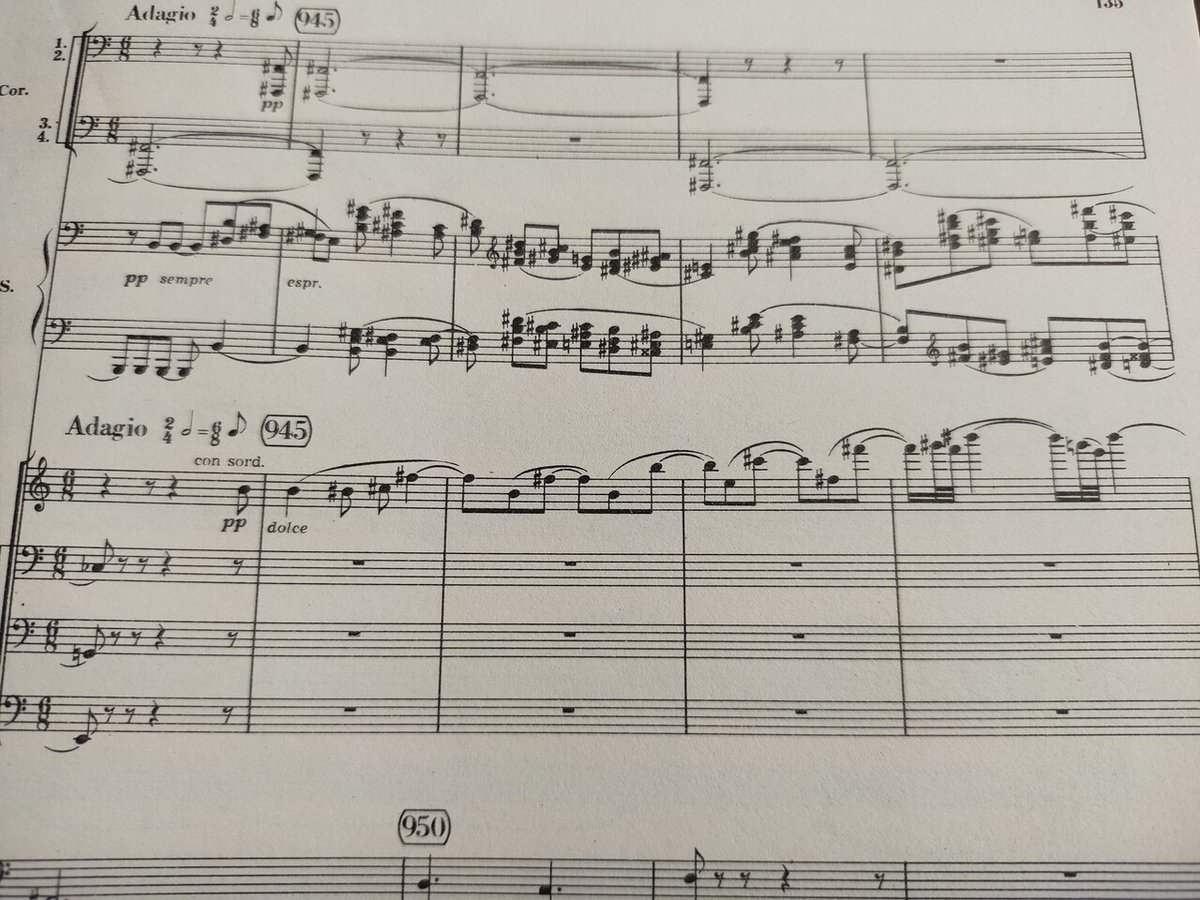

構成上面白いのは、曲のクライマックスとも言える長い「スケルツォ・ダ・カーポ」ではピアノ・ソロが全く現れないことです。かなり長い音楽時間を独奏者が休んでいます。再びピアノ独奏が入るのは、944小節のアダージョです。このアダージョはピアノが美しい和声と旋律を奏していますが、主旋律を第1ヴァイオリン・ソロが演奏しており、それまでの盛り上がり切ったスケルツォを一掃して大変美しい世界が急に拓けるのです。このあたりは後年のバルトークの協奏曲群に見られる大胆な構成上のコントラストを生々しく感じる部分です。

バルトークのピアノと管弦楽のための『スケルツォ』は、全部で1003小節からなる、大交響詩のような音楽でした。後期ロマン派的な香りの高い作品で、今日私たちが演奏会で聴くバルトークの音楽とは違った魅力を持っています。要所要所で古い様式や書法から脱却しようともがく若い作曲家の姿勢は自らを顧みさせてくれて、学ぶことが多いです。この作品は現在では作品番号なしで記述されることが多いですが、初期のバルトークは作品番号を付しており、この曲は作品番号2番が与えられていました。偉大な作曲家のごく初期の作品に見る音楽的閃きに畏敬の念を覚えつつ、やはり頭の中ではピアノ協奏曲第2番の影がずっと鳴っている自分もいたりして、興味深い読譜でした。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。