yasushi.kの機材遍歴

たまにはちゃんと音楽的な事も。いつもインタビュー等ではキレイにカットされる極めて個人的な部分も含め「記憶が定かなうちに経緯をメモしておく」がコンセプトなので余談が多くクソ長いです(しかも見る度に加筆しまくり)

2023年1月26日に↓機材歴に関する生配信も行いましたのでこちらもどうぞ。

ただ、こうして喋っているのを後に客観的に聞いていて全然思い違いをしてる部分に気づいたりもするのでそれを踏まえてこのnoteも修正していこうと思います。

1979年頃にドラマーの父が自身のバンド用に買って結局使われなかったか、バンドメンバーから買い取ったとされるRoland SH-09。ビデオの予約もしない超メカ苦手な父がそのまま放置していたのを3歳ごろの自分が気に入って鳴らしていた事がシンセ人生の始まりであり、その後も音楽的な教育やピアノなどを一切習った事もないまま音楽を職業にしているので、ほぼコレが全てとも言える。もちろん両親とも音楽好きで父のバンドのライブやカーステレオなど当時の音に溢れた環境ではあったが誰かのシンセ演奏に憧れたり影響されて始めた訳ではなく先に自分のシンセありきで音楽を聴いていたという感覚がある。

ちなみにこのSH-09は最後まで完動品だったが上京後にヤフオクで購入したSH-2を持っていた事もあり、2013年池袋への引越し時には弁慶氏に貰われて行った。

幼い頃からSH-09とラジカセ2台でエアピンポンなどしていたが、小3頃の誕生日にCASIOのPT-1というミニ鍵盤モノフォニックな赤いキーボードを買って貰う。リズムマシン内蔵で簡易ステップシーケンサーも付いていて、さらにゆっくり打ち込んだステップを右端2つのボタンで順次再生する機能があり、同期など全くわからなくても予め打ち込んだノートを手動ではあるがテープなどと同期演奏できた。学級会の劇で使うなど何かと理由をつけては小学校に持って行ったりもしたし、当時使用していた赤いラジカセと色も似ていて上にちょうど置けるスペースもあったので組み合わせて使っていた。デモ曲が山の音楽家。

小5頃、恐らく1988年か1989年のクリスマスに買ってもらったYAMAHA PSS-140が自分初のポリフォニックなキーボードとなる。6音ポリのFM音源でプリセットが100音色。この機種を知ったのは姫路 花の北モールのニチイにあったオモチャ売り場。透明ビニールシートで包まれ斜めに展示されていた為に音を出す事はできず、100音色というのに異常な憧れを持って毎日どんな音がするんだろう?と学校でも想像を膨らませていたが、まぁYM2420という「ショルキー」で有名なSHS-10と同じチップで2オペFMのあの音。「うがい」なんてプリセットもあって当時まだFMもPCMもわからない自分にとってはリアルなそれを期待してしまっていたりして。

その時期、姫路の東郷町にあったニノミヤムセン(今はケーズデンキ)に通いつめてYAMAHA PSR-3500などのDASS音源&ステレオスピーカーのキーボードがやたらと良い音に思えて憧れていたが10数万する物を買ってもらえる訳もなく色々交渉した結果のPSS-140だった。同時にSHS-10も強請ったのだがそれでも予算オーバーで。

3歳からシンセを触っていたとは言えクソガキなのでシンセを全く触らない時期やラジコン、ミニ四駆、Nゲージなどに夢中になっていた時期なども経て、中1の冬休み前に同じ姫路市内での転校をきっかけに知り合った友人との出会いが衝撃だった。

小5くらいからマイコンBASICマガジンを読んでいた事もあり、広告を見ながらどうにか家庭用TVに接続できるMSXならいつか手が届くだろうか?などと考えていたところ、転校初日に中学から帰宅していると後ろからついてきて「パソコンとか興味あります?」なんて話しかけてきた彼の家に行くと、まさに自分が目をつけていたMSX2+、SONY HB-F1XVのユーザーだったという冗談みたいな出来事。

たまたまその頃イズミヤ西神戸店という大きなショッピングモールのフードコートに展示されていた高級なエレクトーンが自動演奏するTRUTH(THE SQUARE)の音の良さに感動した事があって、1人でこんな演奏できたら良いなと思っていたところに彼がサウルスランチという楽曲データ集から聴かせてくれた内蔵FM音源のTRUTHで、一気に夢が現実味を帯びた。追加機材なしで本体さえ手に入れたらここまで鳴るのか!と、この日からMSX2+欲しいしか考えられなくなっていた。

そんな訳で、どうにか手に入れたMSX2+は友人と全く同じSONY HB-F1XV。付属のBIT2シンセサウルスのSONYオマケVer.(SONY クリテイティブツールⅠ)を使って内蔵FM音源で打ち込みを始め、後にBIT2 MIDIサウルスというカートリッジをその彼から頂き少しずつMIDI環境を整えて行く。最初のMIDI音源はCASIO CSM-1で、これは当時BIT2から発売されていた音源+MIDIサウルスのセット「MIDIRA」として販売されていたBセット(¥47,500)に付属していたもの。これも友人からのお下がり。ちなみにRoland CM32Lが付属するAセットは¥88,800。MSX版ミュージ郎のような。

人生初のMIDIキーボードは、まだ中古MIDI機器を扱う店の存在を知る前だったのでアウトレットモールみたいな段ボール売りをするタイプの巨大なダイエー(二見店)で広告セールをしていたCASIO CT-670。但しベロシティ非対応。確か¥29,800で購入。

中学の音楽の授業で好きな方法で各々音楽を表現するという日がありFB-F1XVとCT-670を持ち込み、学校のブラウン管TVとラジカセを借りてMSXを接続。CT-670は内蔵スピーカーからそのまま出して演奏した事がある。

CASIO DG-20はFMステーションという雑誌の売ります買いますコーナーで。相手の住所が載っていてハガキで連絡をしたら電話がかかってきて取引成立という何とも時代を感じさせる個人情報ダダ漏れシステム。

その後Roland MT-32を追加。これも友人から。

その後MSXを卒業してPC-9801NS/Lに。

何となく当時どこの会社や学校に行ってもほぼ共通デザインのベージュ筐体が置かれていたPC98に全然惹かれなかった事とノートPCへの異様な憧れで、独特な映りのあのモノクロ画面を我慢して当時まだ完全にサブ機という位置付けの98ノートをメインマシンに。お陰で専用MIDIインターフェースのMPU-401Nは既にかなり入手困難なマイナーさで新品を1ヶ月待ちで購入。

自分のパソコン歴はMSX2+→PC98→MAC・・で、写っているそれ以外の機種は、もう98ノートを使い始めているくらいの時期に当時小学校の先生をしていた知り合いから頂いたもの。偶然自分にMSXで打ち込みが出来ることを教えてくれた彼はその人の教え子だった事があるとか、そういう田舎の狭い繋がりで初代PC-8801とPC-8801mk2を。X1Turboは中学の頃通いまくっていた姫路駅南のJ&Pに珍しく中古下取り品として激安でゲームソフトなども大量に付属する形で売られていたので購入。殆ど使った記憶もない。

PC-9801NS/Lメインの頃。当時のミュージ郎(ballade)はリアルタイム入力ができず鍵盤付きシンセは手弾き専用、シーケンスはマウスでポチポチ譜面入力して1台のDTM音源を鳴らす事しかできてなかった。ちなみに何故シーケンスソフトがミュージ郎だったかと言うと、使わなくなった人からマスターディスクを譲り受けたから。今ならライセンス的にアウトなのかもしれないが、当時はまだハードディスクも40MBや80MBの超高級品は存在したものの、我々は使用するアプリケーションを専用フロッピーディスクから直接起動する時代だったのでコピーやインストールの存在しないマスターそのものという事と、まぁ時代的なアレで。

この頃のミキサーはKAWAI MX-4S。これは池袋に引越すまでVoRECモニター用として活躍していた。あと汎用エフェクターがBOSS SE-50→SE-70→SONY HR-MP5→YAMAHA REV-100→色々買い替えにお金が必要な時期に一時YAMAHA REX-50に退化したのを覚えているが、何を通しても当時所有していたYAMAHA TQ5の質感になるなと思っていた。その後Lexicon Reflexをメインに使うようになりZOOMの1204などを買い足したように思う。

高校1年生頃、姫路駅前にあった大きな家電量販店せいでん社の電子ピアノ、キーボードコーナーに毎日立ち寄って当時発売したばかりのYAMAHA EOS B700を触っていたところ店員さんに「すぐに本体代の元取れるよ!」と誘われB700の非公式デモンストレーターを始める。ちなみに非公式とはYAMAHAさんを通さずに売り場が勝手に依頼してくれてたからそう呼んでいるのだが、田舎に公式デモンストレーターがなかなか来られなかった事以外にもデモ演奏をするといつもよりカシオトーンや電子ピアノがよく売れるという事で都合が良かったらしい。売り場的には賑やかしで何か売れればそれで良いのだ。という訳で新品のB700がULTIMATE SL-37B(カラス)と共に新品のいい匂いがするライトグレーの専用ハードケースと共にやってくる。今のところ人生で唯一のアルバイト「ロッテリア」で働いたお金は一旦全てこれに消えた。

当時よく「地方住みはYAMAHA機材ばかりになる」なんて言われていたが、高校生になってサンレコやキーボードマガジンを読むようになるまでは全く情報がなく足を運べる範囲の家電店等で見るものが全てなのでB700まではまさにそんな流れ。恐らく近所にMIDIランドや中古電子楽器店がある環境で育っていたらSH-09のあとにポータブルキーボードへ流れる事はないはずなので。インターネットやスマホが当たり前の時代とは大きく違う。

スマホの無い高校時代、通学時間に最も役に立ったのがYAMAHA QY20。一応ほぼGM配列の音源を搭載していて鍵盤ボタンで弾く事もできるしMIDIキーボードでコードを弾くと内蔵パターンをリアルタイムに自動伴奏として使うこともできる万能マシン。

QY20は自力で買った覚えがあるが、その後すぐに大阪の三木楽器主催のコンテスト系ライブイベントでQY22を獲得。すぐにQY20は売却した。多分まともに歌モノのオリジナル曲が完成したという自覚があるのはQY20のシーケンサーが最初かもしれない。さらに翌年の同じイベントでQY8を獲得するがこちらは鍵盤ボタンが無く十字キーでゲーム感覚入力が可能というコンセプトで、見るからに自分には合わなそうだったのでせっかく頂いたものの未開封のまま翌週日本橋に売りに行ったのをよく覚えている。

このあたりで人生初のサンプラーAKAI S612にも出会う。既にS3000あたりが発売されていた頃にMIDIランドのジャンクコーナーにラップみたいなのに包まれて数千円でQuickDisk付きで入手。

ラジカセのピンポン録音で育ったわりにカセットMTRは未経験で打ち込んだものをカセットへ直接流し込む時期を経てデモ演奏をしていた店の女性店員さんから個人的に買い取ったSONY TCD-D3(ポータブルDAT)をメインレコーダーにするようになる。高1からやっていたバンドB2MPは最初このDATにオケと共にVoも1発録りするスタイルだった。後にDATはTCD-D7に変わり、再生専用機のWMD-DT1は当時のマネージャーからの誕生日プレゼント。

その後QY300も購入。上京前には売ってしまったが上京後2年くらいして新宿のソフマップ(当時Macと少しだけDTM系を扱っていた)で中古を買い戻した。いかにも入力してるなーというキータッチ音が好きだった割に数値入力は全く自分には向いてなくて出来た事がない。以降ずっと今もリアルタイム入力→クオンタイズのみ。

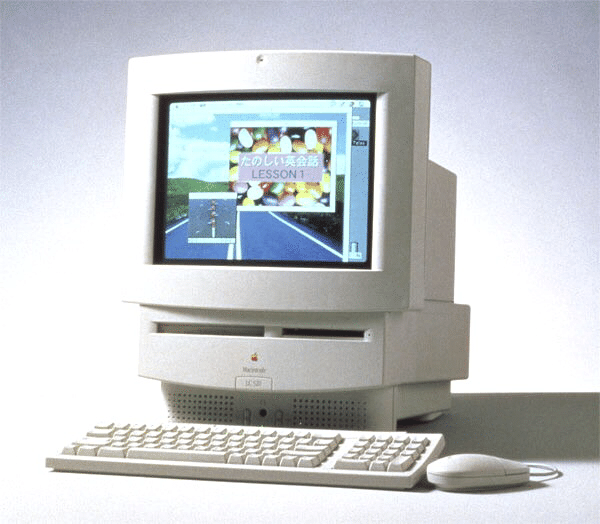

そういえば自分にとってMac導入のキッカケにもなったのは高1の文化祭。というとライブの為に機材を充実させたような話だと良かったのだか、バンドでのエントリーを打ち込みだからという理由で外され、やる事もなくフラフラしていたら知人と冗談半分の喧嘩に。本当にふざけていただけなのだか、他校生も集まる文化祭の場だったという事でその日のうちに停学という話し合いになり、ならば高校を辞めようと文化祭の現場にタクシーを呼びつけ仲間と逃走。それから2週間くらいフラフラしていたら母方の祖父の助言で母を保証人に機材の長期ローンを組んでも良いので高校だけは卒業しろと説得され、結果Apple Macintosh LC520、KORG X3、Roland SK-50を同梱したMac版ミュージ郎などを一気に購入。今思えば臨時すぎて無駄な判断が多く、それまでPC-98でミュージ郎を使っていたデータを活かす為のシーケンスソフト、BalladeのMac版と入力鍵盤、MIDI端子が同時に手に入るという理由でのSK-50入りのセットを選ぶも、この時まとめて買った機材はどれも1年以内に別のものに置き換わりその後ローンだけが残った。当時の地方住みとしてはローンを一本化する為に楽器系機材とMacの両方を雑誌広告に掲載している店で電話注文するしかなく、しかもその広告内にある商品のみで構成する必要があったというのも大きい。ちなみにこの時LC520が発売直後すぎて入荷待ちの間ショップからのレンタルでClassic2(モノクロ)を使っているので初のMacはClassic2

そんな事がありながらも毎週末店頭でギャラの発生するデモ演奏を行っていて、MSXを教えてくれた友人をその仕事に巻き込んでいたこともあり、まだ高校生の2人はすっかりそれを生業にできているような錯覚に陥り勝手に盛り上がっていた。さらに彼は定時制高校に通いながら仕事で収入を得ていた事も手伝い「もっと我々の機材を充実させよう!」と中古のEOS B500や新品のKX5などを提供してくれたりもして部屋はすっかりそれ系に染まりかける。93年〜95年は毎年EOSをメインにした大阪のライブコンテストに出ていたし時代的にも高校のイベントでもそっち系のシンセを並べていれば注目してもらえた為。その後デモの頻度が落ち着いた頃にB500と他にもその頃中古で買い集めていたお金になりそうな機材、例えばDX7ⅡFD等もごっそりまとめて売り払ってYAMAHA SY99を購入している。

これは大阪でふと立ち寄った楽器店(恐らく、なんばテイクオフ2F)でSY99を触ってSAW LEADというプリセットのネチっこいポルタメントに惚れ込んだ為。今思えばその予算で真っ先に幼少期からの憧れminimoogを中古価格が安いうちに買っておけば早いうちに色々と夢が叶ったのだが、今のようにソフトシンセでオケを作ったり、アナログシンセをPCにオーディオで取り込んでしまえば如何様にでもできるような世界ではなく、オーディオ波形を自然な音質のままテンポ変更する事すらできない時代なので、例え同じ価格で両機が並んでいたとしてもエフェクト搭載マルチティンバーで一気に完成品に近い音が鳴るワークステーションを選んでしまった事は十分時代のせいに出来よう。SY99の存在自体は当然それ以前からカタログでは眺めて知っていたが家中のシンセをかき集めて売り払い入手するのは試奏の翌週だった。

その後、SY99はまた不要な機材をごっそり巻き込む形でRoland JD-800に代わり、これは上京後数年は使うことになるが、その裏でまたSY99の買い戻しなど色々あった。正直このあたりは大阪日本橋のソフマップMIDIランドに毎週通ってプール&ルピーというシステムを駆使しまくっての売買が楽しくなってしまい毎週何かを売って新たな機材を試すという期間に入っているので全ては覚えていない。

例えば「JD-800の中古が入ったら連絡ください」と言ったその日にSY99などを全て売却したまま手ぶらでは帰りたくないと当時出たばかりのYAMAHA W5を購入して1週間だけ使ったりもしている。他にDX7ⅡDやTQ5、TG33、TG500も所有していたし入力鍵盤が不足して投げ売りされてたYS100を使った時期もある。それらをまとめて売ってどうにかJD-800を手に入れた。

DTM音源方面でもKORG 05R/Wなども何度か出入りしているし、GS/GM/XG系音源は何かしら2種くらい所有しておく必要がある時代だったりもしてSC-88PRO、TG300、SC-33、M-GS64、MU80などそっちはそっちで色々と入れ替わっている。DTM音源歴はCSM-1、MT-32、SC-55、TG-300、SC-33、05R/W、SC-88PRO、MU80、M-GS64といったところ(思い出せる範囲で)

【時期はバラバラだが謎に短期間所有した機材を思い出したらメモしておくコーナー】

KORG SQD-1、M1、YAMAHA TG77、RY-20、Roland EM-303、MC-303、SP-808EX

この頃には女性Voユニットなどにも対応するために初めてのMTRを導入するが時代的にもうカセットではなくAKAI DR-4dといういかにも業務機風の精密でやたら高級な作りのラック型HDRを導入する。これはよく入り浸っていた三木楽器でライブイベント用のオープニングナレーション素材などをDR4dで編集しているところを見せてもらっていた事からの選択。音質にも操作性にも大変満足していたのでさらに2台目も購入して8トラックの録音環境を作っていた。しかしこのあたりで大きな問題になったのが当時としては膨大だったデータのバックアップ。一応DATにデータとして流し込むような事はできたものの、まだ簡易ストレージ的にHDDを次々と追加できる余裕もなくずっと1曲がレコーダー内にあり続けなかなか次に進めないという状況に。しかも時代は1995年頃の女性Voプロデュースブームで自分も高校生ながらかなりの数そういったユニットをやっていたので全くレコーディングが追いついていなかった。その後1996年に突然登場したデジタルミキサー機能付きのRoland VS-880が羨ましくてしょうがなかった。初代DR-4dは内部ミックス、バウンス機能などはなくストレートに4in4outのレコーダーだった為。

高3〜卒業して上京する直前の部屋。LC520は高校の友人に買い取ってもらい新品のPowerMac6100/66AVと17インチモニターのショップセレクトのセットをまたローンで購入。その6100も友人に買い取ってもらい1つ前の上位機種8100/80AV(中古)に買い替え、メモリスロットが多いのが利点で寄せ集めのメモリーで88MBまで拡張して使っていた。(当時としてはかなり大きいがGBではなくMB)

シーケンスソフトを思い切ってStudioVisionProにしたのが高2くらいで当時フロッピーディスク数枚と分厚いマニュアルで13万円くらいしたのでシンセなどいくつか売却して購入。それまで使っていた2台のAKAI DR4dも売却し、最初にYAMAHAのCBX-D3(SCSI接続のオーディオインターフェース)を導入してDAW上でオーディオレコーディングする準備を始めるがどういう訳かオーディオとMIDIがどうしてもズレていまい、それがレイテンシーという意味ではなく完全に不規則にどんどんズレていくので補正もできず数日で手放し、次に中古のDigidesign Session8(後に同じハード構成でProTools Projectという製品になるもので、ProTools入門セットみたいな廉価版)を購入。これはNuBusスロットにメインボードを収め882 i/oを接続できるもので、当時としては音質も素晴らしく動作も安定していて、ついにDAW環境が完成したと思えた。

但しMacの処理能力的にまだ内部でミックスしたりエフェクトをかけられるような状況ではなくオーディオを8トラック以内に収めそのまま8outで使う分には安定していたので、YAMAHAのRM800/24を導入して外部音源と8Busのレコーディングシステムを構築していた。エフェクターはlexicon Reflex、ZOOM 1204、YAMAHA REV100、DigiTech VocalistⅡ、DODのコンプなど。サンプラーはAKAI S612→Roland S-50→DJ-70→AKAI S01→S2000→ESI-4000turboZIP ほかにYAMAHA SU-10があったが何かの賞品だった気もする。SU-10は一度手放し上京後に松前さんに譲っていただいたりもした。そういえば上京前に雑誌などで絶賛されていたnovation BassStationを通販購入するもSH-09育ちの自分には故障かハズレ個体か?と思えてしまいすぐに返品。後に松前さんが松岡英明さんのライブで盛り上がって投げてしまったという壊れたBassStationを1万円で買い取り修理・改造して今も所有している。

この頃の音源モジュールはJV-1080、ALESIS S4、D4、05R/W、MU80等だったと記憶している。

高校時代からラップトップMacへの憧れもありながら、当時は高価すぎるわりにモノクロ画面だったりとなかなか手が出せるものではなかった。なので最初に手に入れたのはとっくにPowerPC時代になってから中古で手に入れたPowerBook520。これは何度か金欠で売ったりまた買い戻したりしている。そんな中で比較的現実的なスペック価格比で登場したPowerBook5300CSを上京前に無理して購入したものの、まだWiFiやコンパクトなUSBオーディオインターフェースが使える時代でもなく姫路の家にばかり居た自分には勿体無く思えて当時よく部屋に入り浸っていたりもした現エンジニア、当時楽器屋店員のKさんに無理を言ってKORG TRINITY ProだったかPlusと交換してもらった事がある。お店の展示機か何かで右肩が割れていたのでまた無理を言ってその店員さん経由でK社さんからパーツだけを送って頂いて自分で交換した覚えもある。このTRINITYは明石高専で行われた知人のライブサポートで一度使用して結局すぐに売却。

上京して貧乏な1人暮らしが始まり、その中で久し振りに買ったシンセがRoland JP-8000だった事はよく覚えている。ライブで使える軽くてエフェクト付きのアナログタイプが欲しかった所にぼちぼち中古が出始めていたこれがちょうど良く、G-FREQというバンドではシンセ1台に集中して音を作りながら演奏する今のプラムソニックに繋がるスタイルになっていた。

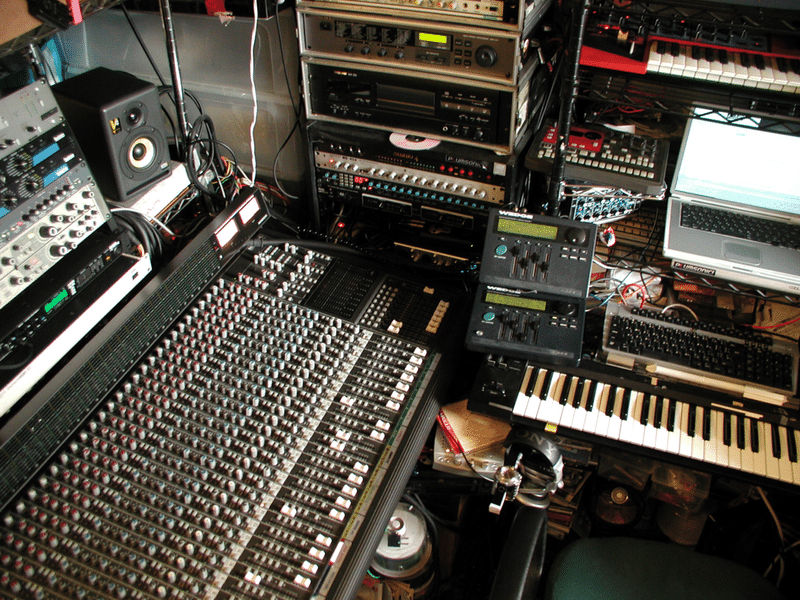

とはいえ上京直後はまだ色んな意味で90年代スタイルを引きずっていて写真のように沢山の鍵盤等を要塞のように並べてライブ演奏したりもしている。

シンセカイリモオト#109ではこれを上京後の初仕事として語っているが勘違いで、このアイドルのプロデュースを元々やっていた人がワンマンライブまで数日というタイミングで機材トラブルを起こした為、上京数日しか経ってないどうにかセッティングが完了するかしないかくらいの自分の部屋にその人とエンジニアが上がり込んで3〜4日間延々とMIDIデータを元にうちにあるハードウェア音源でのオケ構築作業をしてライブ当日を迎えたのが最初。軟禁生活みたいな数日となったがその時点で自分はまだ自宅最寄駅まで自分で歩いたことすらなかったのを覚えている。彼らの方が先に駅周辺を散策し食べ物などを毎日調達してくれていたので。これは自分が選んだマンションの目の前徒歩3秒のところにファミマがあり引越しの片付けが終わるまでの間はそこのみで食事など全ての買い物を済ませていたり、駅と反対方面に少し歩くと当時まだ健在だった父方の祖父母が暮らす父の実家がありその周辺には子供の頃から馴染みがあったので最初はそちらの最寄駅を利用したりしていた。

すっかり脱線したが、ライブ当日にはそのアイドルを元々プロデュースしていた人と共通の知り合い(黎明期のインターネット上で出会った人達)も観に来てくれており、アンコールで1曲だけ自分がサプライズ登場したので混同してしまったようだ。その後プロデュースを自分が引き継ぐ事になり翌年完全に自分の音でやらせてもらった同じハコでのライブが上記写真。まだ地下アイドルな時代ではなくアレな事務所にしっかり所属していた人(ELTの持田香織さんや幽幻道士のテンテンも所属していた黒BUTAオールスターズ出身)

大掛かりだったり90年代スタイルなのはソフトシンセなど無くDAWも持ち出せない環境的なものでもあり、実際に並べた鍵盤付きシンセ等もちゃんと音源として活躍していたせいでもある。

同じ頃。YAMAHA SY77、ALESIS QS6など相変わらず機材の出入りは激しい。JD-800売却後にはRoland D-50がしばらくマスター鍵盤になっていた。

PowerMac8100/80AVとSession8のセットは安定していたがぼちぼち使えないソフトなども出てきた事でMacを買い替えると大きな問題に直面する。それまでNuBusという規格だったボードがPCIカードに変更された事でオーディオインターフェースが無い。これがギリギリUSB登場以前の話なので今のようにお手軽な価格帯のインターフェースなどは存在していなかった。なのでこの当時としては最高に音も良かったDigidesign828 i/oも諦めKORG 1212 i/oと880DA、そしてデジタルミキサーの168RCを購入。この辺りでキーボードマガジンのREASON特集を担当させて頂き、ソフトシンセがどうにかこの環境で実用できる事を知るがソフトシンセを実戦使用するのはかなり後になる。

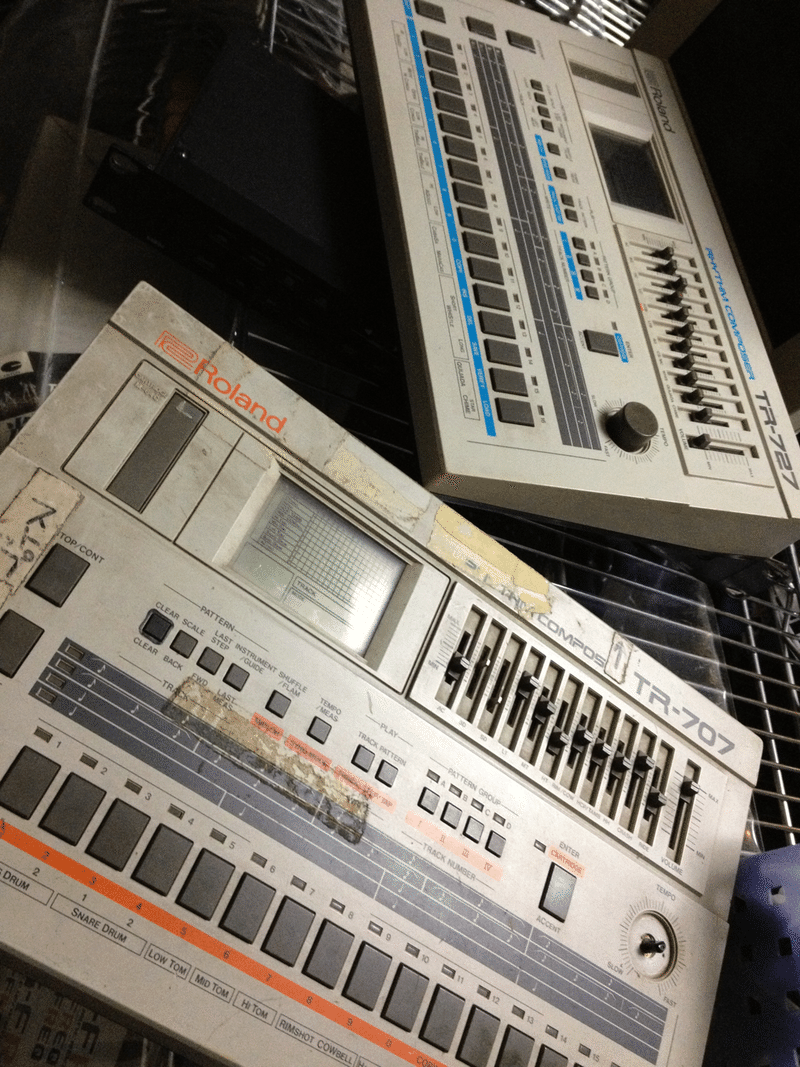

まだまだ貧乏時代、G-FREQのリハーサルは毎回夜通しでスタジオ代もバカ高くて大変だった中、それでもこれは買うしかないと思って秋葉原のMIDIランドで新品購入したのをよく覚えている。写真は後にKORGのN市さんからEA-1と共にいただいたLimitedEditionで、うちには自分で買った物と合わせて2台ある。

REASON特集のキーボードマガジンが発売された頃、minimoogを購入。2001年

G-FREQの途中から鍵盤は初代NordLeadに。ver2.3の前後スラント付きを12voiceに拡張。

YAMAHA RM800/24はMacie32/8busに。

KORG MS-2000R、Electribe ER-1

Doepfer MS-404

Novation BassStationRack

E-mu ESI4000TurboZIP

ALESIS WEDGEなどが見える。

32/8とminimoogの下から斜めに見えているのが

Roland D-50

ほかずっと使っていたALESIS D4と共にDM5を並べたのもおそらくこの時期

MOTU MTP2も見えるのでこの頃はOPCODE STUDIO4と合わせてMIDI機器総動員で鳴らせるようにしてあった。

初代NordLeadは最初に4voiceのまま入手し、全国の楽器店に電話しまくって12Voice拡張ボードを探すもなかなか見つからず。ある日ダメ元で電話をかけた渋谷のSOUND LIKEで入荷したと聞き、即座に予約しその日のうちに取りに行ったのをよく覚えている。剥き出しのままアルミホイルに包まれた小さな基板。

そういえば上京1年目くらいのアイドルサポートから一貫してライブ用HDRはFOSTEX D-80を使用していて、これは当時のPowerBookがオーディオ波形を安定してライブで扱える程ではなかった事と使用していて一回もトラブルが起きた事がなかった為。そんな流れで成田忍さんプロデュースのレノベーションウェーブというイベントでは松前さん仕切りのブロックと、トリの成田忍さん森岡賢さん上領亘さん石塚“BERA”伯広さん等々といったすごいメンバーによる大集合ブロックで責任の重いメインオケ出しもなんと一切予備システムなしでD-80のみで行った事がある。コントローラーが取り外せるのが超便利だったのとHDDをリムーバブル化するケースに収めてガシャンと装着し鍵をかけるといういかにも堅牢そうな仕組みがとても良い。それをプロジェクトごとに入れ替えて使用していた。

G-FREQというバンドでも初期からずっとD-80で対バン転換アリの通常ブッキングで8パラ出ししていて、1:BD,2:Bass,3-4:シンセ等上モノ,5-6:リズム,7:Cho等,8:クリックというのが定番だった。ただ、このD-80はとにかく重くしかも当時FRPのしっかりしたラックケースに入れていたのと合わせて使っていたミキサー1202VLZもかなり重量級でととても持ち歩けるものではなかった。初期はサポートドラマーの車に機材を積んでもらっていたがたまたま車が出せないライブの日がありメンバースタッフ総動員でうちまで機材を取りに来てもらい全員でヘトヘトになりながら下北沢屋根裏まで行った際に懲りて電車移動可能なシステムについて考える。

結果YAMAHA MS-4SというMD-DATA(音楽用MDとは別物の高いディスク)MTRに落ち着いた。当時のミキサー機能付きポータブルHDRが軒並み宅録用に特化されていて入力端子は多くても出力がステレオ1系統だったりする中でこの機種は4トラック4パラアウトができた為。ドラマーがいるバンドだったのでクリックが必要だったのと当時は打ち込みベースも必ずDIからパラでベースアンプを鳴らすようにしてたので。

基本的に高3くらいからデュアルディスプレイに慣れてしまっていたがたまに壊れたまま次が買えない時期などもあり、このあたりがそんな感じ。

この頃PowerMac9600筐体にG3カードを装着したものを使用している。

同じ頃、雑誌の連載企画でabletonLIVE2と出会う。まだMIDIシーケンスには対応していない頃だがVAIOと共にライブで使用するようになる。

2003年にプラムソニックを始めて最初のライブはG-FREQメンバーと共に大掛かりな機材で行ったのだが、翌月のライブから2人だけで動くことを決めた為、電車移動できるシステムを作る必要があり元メンバーのIkuya氏にデスクトップMac一式(9600ベースのG3でDigidesign DIGI001などを使用)を全て買い取ってもらい、PowerBook G4Ti 1Ghzを購入。それまでのシリアル&ADBデバイスからUSB&Firewireに変更になる為オーディオインターフェース周りなども一新。MOTU 828mk2、MIDI EXPRESS128などを合わせて購入。ライブではUSBでemagic EMI2/6を使用。ここでもまだ828mk2と880DA、さらにART DI/Oなども使い基本的にはStudioVisionPro内部でのミックスやエフェクトは極力避けてアナログアウトをフル活用。全てMackie32/8に立ち上げてアナログミックスしていた。

そんな中、KORG LegacyCollectionのデモを担当させて頂くことになり持ち出し可能な動作環境を作るためにEPSONのendeavorというノートを購入。当時Pentium4が出始めていた頃にPentiumMという効率の良いCPUで案外なんでもサクサク動くと聞いた為。自宅ではこのPCにM-AUDIOのFW410を接続し、やはり全アウトプットを32/8に立ち上げる形でSteinberg V-Stackというソフトを使ってKORG Legacy collectionをMIDI経由で鳴らす音源として利用していた。

そんなタイミングでableton LIVEが4からMIDIシーケンスにも対応したという事でぼちぼちソフトシンセもシーケンスも1台のWindowsノートで完結できるのでは?という流れになってくる。プラムソニックの1stアルバム「パビリオン」は、ほぼ全曲32/8によるフルアナログミックスながら一部実験的にabletonLIVEでソフト完結の音を使用している。2006年↑

endeavorというEPSON製PC、KORG OASYS、MicroKONTROL、KONTROL49、AKAI S6000

ちなみにAKAI S6000は細江慎治さんに頂いたもの。

初期i7搭載機で25kgもある。

ALESIS Ineko、KORG KaossilatorPro

そして2013年、17年間住んだ登戸を離れ池袋に。引越し時に色々な機材を取りに来てくれる方に差し上げる会を開く。ガラクタから新品同様まで様々だった。

上京時に余計なものまで部屋の一式を移動してしまった反省を踏まえ、知人にトラックを手配してもらい使うものだけを抜き取って運ぶ方式に。

そして池袋に来て今に至るという感じ。

配信機材を充実させてシンセカイリモオトを始める直前

ここまでびっくりするほど長かったのに池袋以降なにも書く事がないのは、メインの作業環境がソフトシンセになって以降はライブ用機材と遊び用のガジェット、あとはMS-20 miniの登場やMS-20 Mを開発者の西島さんに直接改造していただいたりなど大きなトピックはあるものの、基本的にはお仕事を通じて良かった機材を導入する感じでそれ以外にほぼ動きがない為。

制作環境としてはableton LIVE(現在11Suite)を常に最新版にしているのと、ソフトシンセはKORG Collection(旧Legacy Collection)のMS-20、Polysix、Mono/Poly、M1、WAVESTATION。Native InstrumentsはKOMPLETE5あたりを所有しているがMassiveしか使っていないし、あとは最近ARTURIAのV-CollectionやPIGMENTSを使っている他は基本的にableton付属のもので全て済んでしまう。オーディオインターフェースはRME FireFace UCで入力用鍵盤はKORG KONTROL49。

正直、何か最悪の事態が起きたら各現場にあるPCにableton LIVE suiteのデモ版でもインストールすれば一応短時間の仕事はこなせるくらいには普段からミニマムに制作している。(自分でシンセ音をサンプリングしたり長年集めた膨大なドラムサンプル集は必需品ではあるが)

発表以来この記事を書く頃までの数年間で1番気に入っているハードウェアシンセサイザーはARTURIA MicroFreak。発表時にデモを担当させて頂いたり、その際にほぼ完成版の試作機をK社さん経由で本国に返却しようとしたら「返すよりあいつに使わせろ」的なコメントと共にまだ発売前なのに自分の手元に戻ってきた事などもあり、とても思い入れの深い製品に。

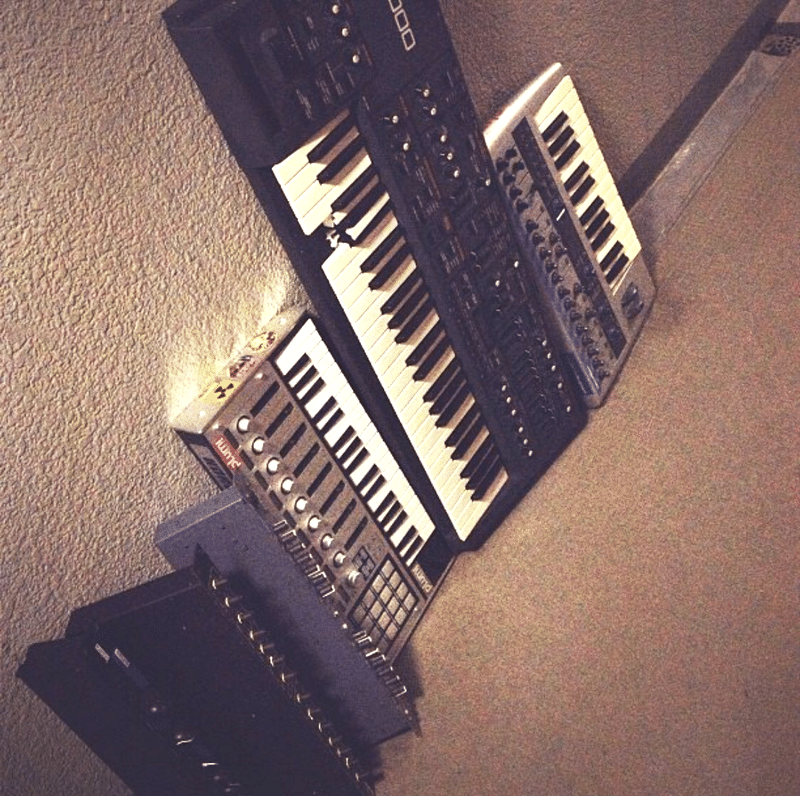

KORG monologueも初披露時に楽器フェアでデモを担当させて頂いた縁も含めて大好きなシンセ。他にもARP ODYSSEY(KORG)はプラムソニックのライブでこれ以上しっくりくるものは今のところ無いし、MS-20シリーズは様々な場面で欠かせない存在。もちろんminimoogも。

オーディオインターフェース歴(思い出せる物だけ)

YAMAHA CBX-D3

Digidesign Session8(882 I/O)

KORG 1212 I/O 880DA,168RC

Digidesign DIGI001

Digidesign M-Box(初代)

Digidesign DIGI002 Rack

MOTU 828 mk2 FW

Emagic EMI2/6

M-AUDIO FireWire410(FW410)

M-AUDIO OZONIC

Native Insturuments AudioKontrol1

Native Insturuments TRAKTOR Kontrol Z1

RME Fireface UC

Roland DUO-CAPTURE EX UA-2

ARTURIA miniFuse4

ALLEN&HEATH ZEDi-10

など。I/F内蔵ミキサー等の機材は他にも

ALESIS D4、DM5共に引越しで無料放出しておきながら2019年あたりから本格的にD4からサンプリングした自作ドラム波形の使用率が高まり、それなら買ってしまおうと導入したALESIS SR-16。1991年発売の機材ながら現行品として2024年現在も1万7千円程度で新品購入できる。昔のは16bitとパネルに書かれていたのにこれは24bit。超軽量のスイッチング電源に変更されてるのも厳密に当時のDAコンバータ等にこだわらなければ恩恵しかない。

2023年末、FILTER誌の編集長から是非やってほしい機材レビューがあるとご依頼いただき、概要だけで既に面白そうなので喜んでお受けすると、発表前の製品でマニュアル等も揃っていないので銀座まで説明を聞きに行ってほしいと。そこで初めて見せていただいたのがSEQTRAKで、一晩熱中してとても楽しい機材だったのでそのまますぐにレビュー原稿を仕上げ年内に試作デモ機を返却できるように宅配便を使わず直接YAMAHAさんに返却に伺ったりしているタイミングで実は意見等も聞きたいのでyasushi.kに1台差し上げたいとお申し出頂き、改めて2024年1月26日(発売日当日)に製品版をいただいたSEQTRAK。早速配信でも活躍中でとてもお気に入りです。ありがとうございます。この件に自分を選んでくれた編集長にも感謝。※配信等での使用はあくまでも自分の意思であり、良いところも気になる点も正直にお話させて頂いています。

こちらも久しぶりに正式に自分の所有物にさせてもらうことになったARTURIA KEYLAB ESSENTIAL49 mk3。49鍵なのにめちゃくちゃ軽量なので普通に持ち運べる。端子がUSB-Cなのも良い。ちなみにこの写真ではC to Cケーブル1本で接続したSEQTRAK内蔵バッテリーから電源供給し同時にUSB-MIDI接続もできている状態。あえて部屋のマスター鍵盤にはせずいつでもセッティングできるようにしてある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?