ピアノのこと

4歳の時、母方の祖父がYAMAHAのアプライトピアノを買ってくれた。

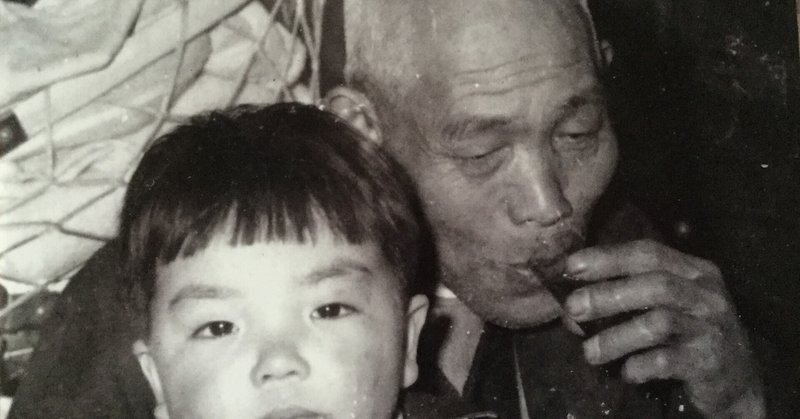

祖父は明治生まれの腕のいい大工で羽振りがよかった。「27万円」と言う値段を母が口にするのを後日何度も聞いた。調べてみたら1961年の大卒初任給は14,200円。「目の中に入れても痛くない初孫」への贈り物にしても、結構な買い物だ。

4歳の頃の他の記憶は殆どないのだが、ピアノが家に届いた日の事は鮮明に覚えている。配達員が玄関からピアノを運び込む作業の手引きを隣のおばさんに任せて、母は家の前の道を凄い速さで駆けて行き、中山道沿いのタバコ屋の赤電話で父に電話をかけた(家にはまだ電話がなかった)。

「来たわ、来たのよ、ピアノ!」

母の興奮した顔と口調はちょっと怖かった。

6畳間の端に運び込まれたピアノの鍵盤を俺と妹はめちゃくちゃに叩いた。ガンガンドシャドシャ。

「これって『月の砂漠』に似てるね!」何故かそう叫んだ。

グワングワンギャンギャン。

「うん!」

2歳の妹もげんこつで鍵盤を叩きつづけた。楽しかった。

これがピアノとのファーストコンタクト。

多分その数日後から、家事の合間を縫って、母が俺にピアノを教え始めた。母は全くピアノが弾けなかったのだが、高校時代熱心にコーラス部の活動をしていたので譜面が読めた。かつ、理詰めで物事を考えるタイプだったので、音符の長さやら運指やらの基本を教える役には適していた。

小学校の音楽教員だった父は、仕事から戻ると昼間の練習の成果を確認して、更に練習をするように命じた。一日のかなりの時間をピアノの前で過ごしていたように思うが、別に苦痛ではなく、げんこつで叩かなくてもピアノは愉しいものだ、と感じていた。

ハノン、バイエル、ブルグミューラー、ツェルニー、ソナチネ・・・当時のピアノ練習のお決まりのコースを辿って練習は続いた。たまに父と連弾もした。習得は早いほうだったと思う。半年くらいでブルグミューラーが終わった。その頃、父の友人の先生がやっているピアノ教室にゲストで出て、ブルグミューラーの「バラード」という曲(なかなかいい曲!)を弾いた。演奏自体はうまく行ったが、知らない人たちの前でピアノを弾くという行為が死ぬほど恥ずかしく、終了後、その教室の生徒たちと一緒に集合写真を撮るのを大号泣して拒否した。猛烈に人見知りだった。

その後、一年保育で幼稚園に入ると、ピアノ以外に楽しいことが山ほど現れ、徐々に難しくなっていくピアノの練習に嫌気がさしはじめた。

それでも両親の熱心なレッスンは続き、小学校1年に上がる頃、体にちょっとした異変が生じた。瞼のあたりがひくひくとけいれんを起こし始めたのだ。所謂「チック症」。その身体症状を見て、両親はやむなく、ピアノの練習がイヤなら無理にしなくていい、と言った。

やった!

俺はそれまで毎日顔を突き合わせていた譜面を一切見なくなり、テレビマンガの主題歌を適当にコピーして「遊ぶ」ようになった。

俺の、お勉強としてのピアノ、はこうしてあっけなく終わった。

そんな小学校一年生のある日。

担任のT先生が突然、「福田君はピアノが弾けるんだって?」と尋ねた。

「はい。」

「そうか、じゃあ、ひとつお願いがあるんだ。今度、うちの1年1組で、歌を歌って学校を回りたいんだよ。伴奏をしてくれるかな」

歌を歌って学校を回る?

意味が良く分からなかったが、滝廉太郎になんとなく似ているT先生の事は好きだったので「はい」と答えた。

理科が専門のT先生は実は無類の音楽好きで、自分のクラスを丸ごと「合唱団」にして、学校内をコンサートして回る事を思いついたのだった。要はライブツアーである。何故こんなアイディアが出て来たのか、今考えても不思議でしょうがない。もしご存命なら是非伺ってみたい。

先生はこれを「歌のメドレー」と名付けた。俺は学級にある足踏みオルガンで伴奏をする事になった。人生初のサポメン体験だ。

最初は、音楽の教科書に載っている「チューリップ」や「ちょうちょ」「海」などの数曲がレパートリーだったが、俺が「鉄腕アトム」「鉄人28号」「8マン」などなどアニメ主題歌をどんどん持ち込む事で徐々にメニューは増え、2年生の終わりごろには20曲以上の「持ち曲」を有する合唱団(と言っても全部斉唱)になり、T先生率いる「歌のメドレー」は全学年全クラスの道徳の時間を順次訪問する学校名物となった。

6年生の教室を訪れ、そのクラスの担任の先生が「さあ、今日は、歌のメドレーが来てくれましたよ!」と紹介した時に巻き起こった歓声と暖かい拍手は今も記憶から消えない。そこには、本当の「お兄さんお姉さん」たちがいた。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?