【虹が見える仕組み & 凸レンズの作図】

先日、理科室を真っ暗にして、凸レンズと紙のスクリーンを使って、像を作る実験をしました。iPod touchで班の生徒で自撮りしたものが映ると「わぁー」と驚いていました。今日は、その実験の測定結果がどの程度正確であったのかの検証の授業です。

<まずは、虹が見える仕組みの解説>

先週末に虹が見えるおもちゃの詳しい解説がまだだったので、本題に行く前に、どうして赤色が外側に来るのかの解説もしました。

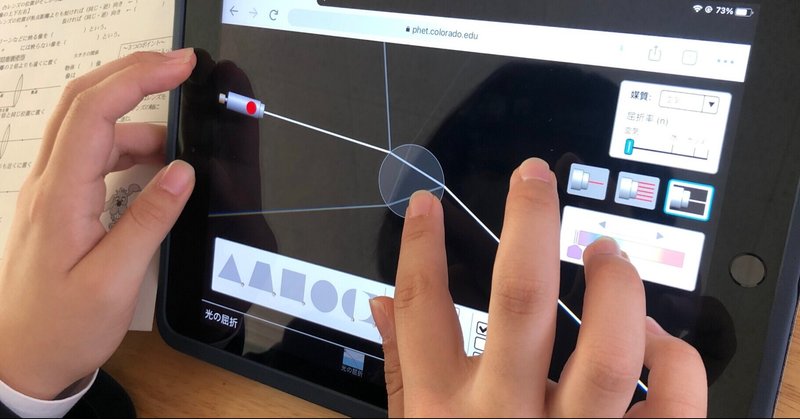

この時も、PhETが大活躍でした。雨粒の代わりに円のガラスで、虹が再現できました。

<実験結果の検証>

再現ムービーを見ながら、前回完成させた表がどの程度正確だったのかを自己チェックしましたが、ほとんどの班がおよそ正確に測定できていました。

1/a+1/b=1/f に当てはまることを伝えると、これを発見した人はすごい!ってなってました。

<凸レンズの作図>

太陽光のような平行光線がレンズを通ると、綺麗に焦点を通って再び広がっていきます。この様子を簡単な装置で再現して見せました。

生徒はノートと三角定規を使って、私はロイロノートに三角定規の図形を動かしながら解説しました。以前なら大きな三角定規を使いましたが、iPadで動かしながらの説明なので手軽で良いです。ただ、上下左右に図形は動きますが、自由に回転してくれるともっと色々活用できそうなのにと思いました。

凸レンズの作図はなかなかうまく像が結べない生徒が多いところなので、次回もじっくりと取り組みたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?