プロンプトの入門サイトで、本当の生成AIの活用法を知った話:前編

以下のサイトをまとめ上げたばかりですが、まだ続きがありました。

今回は生成AIの真の活用法、実際どのように使うのが効果的なのかをサイトを参考にしながらまとめます。

前回までのシリーズを読まれていない方は、ぜひご一読ください。

例によって参考にさせていただいたサイトを掲載します。

今回から後半部に入ります。Summerizingからご覧ください。

前置き:生成AI≠チャットボットではない

まとめると言いつつ、いきなり持論から始めます、ごめんなさい。

生成AIの話題について調べる中で、よく以下のような言葉を耳にします。

「AIは常識と反することを話すこともあるため、人間よりはまだ賢くない」

>???「違う、そうじゃないんだ…」

世間と実際に活用している人とで「生成AI」についての認知の仕方がかなり違うんじゃないかな、とひしひし感じています。

そもそも、ChatGPTやClaude等のGPT、BardはいわゆるLLM(大規模言語モデル)であって、世間の常識をストアしているボットではありません。

あくまで言語的観点から確からしい回答を出力しているだけなのです。

この点が上手く伝わっていないのが非常にもったいない…。

今回のまとめを通して、GPTは自然言語処理が得意であり、決して”常識”を求めるものではないということも知っていただけたらと思います。

①文章の要約

自然言語処理が得意なので、言語タスク全般は生成AIの得意領域になります。

特に、要約の精度はかなり高いです。

議事録の要約や論文の要約に使われている方はけっこういらっしゃるのではないでしょうか。

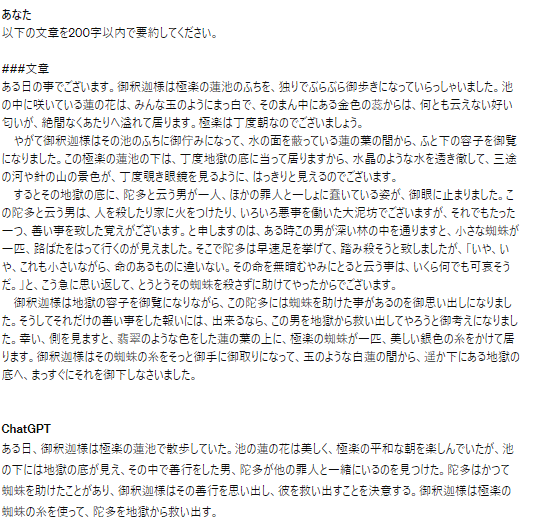

例えば、以下のようにざっくりとして指示でも解釈してくれます。

上記は芥川龍之介の「蜘蛛の糸」の冒頭文の要約です。

ほぼ正解といって問題ないですね。最後の「救い出す」が少々違うくらいですが、これを一瞬で出力してくれるのは、やはり生成AIのお家芸といえます。

②文章の解釈と推論

既存の文章の編集も得意ですが、文章の意味を理解し、説明することも問題なくこなしてくれます。

例えば以下の回答。

上記は夏目漱石の「こころ」の中で「私」と「K」の関係の決定打となった場面です。

回答は半分正解、といったところでしょうか。

本文全体を提示していないので、少し不正確だったのかもしれません。

しかしながら、場面単位でみた場合、心情を推定しているという点ではほぼ満点です。

こんなのは国語の問題でよく見かけた気がしますが、意外と作問に使えるのでは…?とも思ったりしました。

長くなってしまったので、後編に続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?