ヴィム・ヴェンダースを放浪する

私は夢の中でも映画を撮る。カメラさえあれば

ヴィム・ヴェンダースに触れたのは2024年。映画ファンとして、あまりにも遅すぎる。しかし、映画はタイミング。作品は変わらないのに、いつ観るかによって印象は大きく変わる。昭和でも平成でも2023年の終わりでもなく、令和6年1月にヴィム・ヴェンダースを知ったことは、幸運だった。

ヴェンダースの映画を観たあとは苦い珈琲が飲みたくなる。珈琲が空白を浄化してくれる。17本の作品を放浪した。そのうち10本を振り返る。

都会のアリス(1973年)

アメリカに旅行記の執筆で来ていたドイツ人ジャーナリストと、母親に見捨てられた少女との交流。物語がありそうで無い。フィクションなのに、この2人の結末をドキドキしながら見てしまう。セリフが少ない。説明的なセリフがない。絵画と音楽だけで映画を作っているような。ヴィム・ヴェンダースは言葉を使わなくても言魂は生まれることを証明した。

主人公のフィリップ・ヴィンターは物書きなのに1文字も旅行記を書かず、ポラロイドカメラで写真ばかり撮る。写真を撮ることは自分を撮ること。見えない自分を撮る。自分を写さずに自分を撮る。アメリカを旅することで、アリスと旅をすることでフィリップは自分を探している。

本作がモノクロなのは、自分という色、母という神の色を失ったフィリップとアリスの眼に映る世界。親子でも友情でもなく、叔父と姪の関係性。女は少女ではなく最初から女。男が子守をしているようで、アリスによって旅が生まれている。女がディレクションしている。女に翻弄されエデンの東へ向かうアダムとイヴ。旅は未完だからこそ旅である。

まわり道(1975年)

旅での不自然な出逢いを自然に撮るヴェンダースという傾き者。書けない作家、売れない女優、女芸人、元ナチス党員。不自然すぎる一座が形成され、一本道を歩く。ロードムービーのようで会話劇。

主人公のモノローグはドキュメントというより日記のように風景や会話や時間を綴る。日記も文学になる。紀貫之など平安時代の作家が実証したことをヴィム・ヴェンダースは1000年の時を超えて甦らせた。

お世辞にも魅力がない役者陣のなかで唯一の花が13歳のナスターシャ・キンスキー。思い切って口のきけないミニョンを主人公にすれば歴史的映画になったかもしれない。

さすらい(1976年)

ヴィム・ヴェンダース最高傑作。ジュディマリ『Over Drive』のようなワンピースのリュディガー・フォーグラーが愛おしい。

映像はモノクロだが、ふたりの沈黙に色がある。温もりがある。乾いた広野のなかに湿度がある。ヴェンダースは沈黙という旅を見せてくれる。旅と映画は語彙力を失うほうがいい。キャンピングカーは男たちの人生を映す銀幕。この時代はタバコ税もレジ袋税もなかった。旅人を縛るものが少なかった。自由というプレッシャーと闘う必要がなかった。

車を喪失した男、車に乗り続ける男。四輪のキャンピングカーから二輪のサイドカーへ。ふたりの心の距離が詰まっていく。そして四輪の車に戻ったとき一枚のレコードをセッションする。人生は映画のフィルムであり車輪であり、車のハンドル。やがて、ふたりは離れ一輪へ。それでも男たちは人生の映写機を回し続ける。

666号室(1982年)

読む映画。読み解く映画。咀嚼する映画。幾人もの映画人が登場したが、響いたのはゴダールのみ。台詞を発するのではなくナレーション。耳ではなく観る者の心に直接ささやくように。背後にはクレーコートのテニスの映像。映画とテレビ。固定カメラ。カメラは動かない。人物が動く。風景が動く。言葉が動く。芸術の未来を憂うことは不毛だ。映画の天敵扱いを受けるテレビよりも今は動画配信が主流。時代は変わる。映画とはなにかを見つめ、素晴らしい作品を遺せばいい。AIが人間の仕事を奪うか議論される現代も人類は進化していない。

パリ、テキサス(1984年)

『さすらい』を継ぐさすらい。放浪の映画作家ヴィム・ヴェンダースがロードムービーの故郷に帰る。トラヴィスが道を歩く。カメラは横から並走する。何度も。トラヴィスの歩幅、歩調に寄り添う。それだけでロードムービーになる。

赤は夜明けの色。不眠症という荒野。ミラーに映るトラヴィス、車窓の風景、マジックミラー越し、電話越し、テープレコーダー越し。こころのふれあい。男は空白を取り戻し、再び家族を壊して空白を獲得する。荒野は荒野のまま。それでも荒野に夜明けは訪れる。

東京画(1985年)

小津安二郎の『東京物語』の「オープニング・クレジット」から始まるオープニング。映画の中で最も退屈で不要だと思っているオープニング・クレジットにヴェンダースが小津への想いを語る。ヴェンダースの眼を通して東京物語のオープニング・クレジットを見ると、不思議な味わいがある。小津を追い求めるヴェンダースにとって、1983年の東京は「傷ついた風景」ではあるが「失われた風景」ではない。心の中に小津の風景はある。他のドキュメント映画よりドキュメント性が強いのに、フィクションの浪漫を失わない。ヴェンダースの心が放熱しているからだ。笠智衆へのインタビューでは字幕を入れず、ヴェンダース自身が笠智衆の言魂を咀嚼して自分の声で翻訳。車窓の風景が多い。そこは銀幕。車窓には人生が映写している。パチンコは誰とも喋らないし、誰かと対戦もしない。ただ釘と玉の静と動を見つめる。映画に最も近いのはパチンコなのかもしれない。ヴェンダースが撮る東京は、邦画やテレビドラマよりも東京がある。外国人が撮る「TOKYO」ではなく「東京」。地面からカメラが生えているかのように東京の風土を捉える。映画は世界旅行のパスポートであり、同時に国境を破壊する<宇宙の消しゴム>

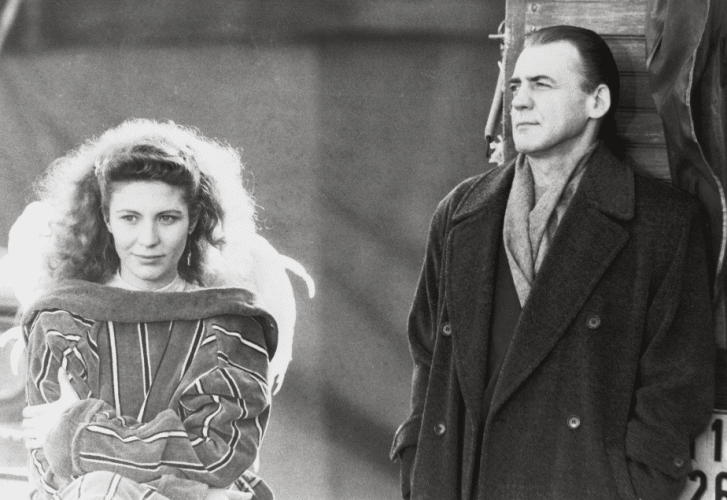

ベルリン・天使の詩(1987年)

PCエンジン(ゲーム機器)で『天使の詩2』という名作RPGがあった。フィールドに出たときの荒野のような音楽がたまらなく冒険心を掻き立てた。孤独に寄り添う天使が孤独の羽に包まれる。恋は人を孤独にする。天使ダミエルに色が宿ったとき、初めて人生が彩られた。人が当たり前に獲得しているものはギフト。最初に人がプレゼントされるのは世界という贈り物。

都市とモードのビデオノート(1989年)

人間が服を着ているようで、服が人間を着ている。我々が映画を観ているようで、映画が我々を観ている。日本人ではなく、東京人間、都会びとを生きる山本耀司。ビデオカメラが捉えるザラザラの映像、ザラザラの声が手触りを感じさせる。服飾人を撮っているようでヴェンダースが映画と対話する。映画とは何かを見つける探偵物語。撮影監督のロビー・ミュラーはファインダー越しの山本耀司を映す。何度も。カメラは山本耀司と対話するヴェンダースの分身。撮影している映像を見せることで、不思議なほどに映像がフィクション性を帯びる。映像の中に引きずり込まれる。ヴェンダース、この男ハーメルンの笛吹き男につき。ロビー・ミュラーがカメラを向けると東京の、新宿の硬い空気が柔らかくなる。"時間のデザイナー"ヴィム・ヴェンダース。リアルとフィクションの窓際に立つヴィム・ヴェンダース。そして我々もまた、終わりのない役を演じ続ける映画俳優なのである。

夢の涯てまでも(1991年)

探偵と美女。映画を見ているより推理小説を読んでいる。ロードムービーではない。必要に応じて「移動」をしているだけ。旅とは風景を捨てること。映画は理解しないほうがいい、錯覚したほうがいい。美女の魔性が男の視覚を狂わす。ソルヴェーグ・ドマルタン。愛がbroken ladder(壊れた梯子)なら、映画は天国への階段。「未来はフィクション。想像力で作る」。はじめに言葉ありき。最後に映像が残った。

PERFECT DAYS(2024年)

ヴェンダースに邂逅した作品。令和の最高傑作。兎にも角にもほっこりする。姪と並んで木漏れ日を見上げるショットが極致。人生は祝福であり呪い。朝日と夕陽は同じ色。平山も木漏れ日のようにゆらゆら揺れている。

裸電球、煎餅布団、カセットテープ。クラシカルでもノスタルジアでもなくフレッシュネス。自分と繋がるため、自分を更新するためのSNS。ひとりだけのSNS。過去を詮索されるのを嫌がるが、今を肯定してくれる人間にやさしく微笑む。平山の心は常に世界に開いている。

平山はルーティンではなく毎日小さな旅をくり返す。同じ風景、同じ時間は存在しない。平山は自分だけのロードムービーを作っている。泣いて笑って、平山はあたらしい荒野を歩いていく。

ヴィム・ヴェンダースTop5

1位:さすらい(1976年)

2位:PERFECT DAYS(2024年)

3位:東京画(1985年)

4位:都市とモードのビデオノート(1989年)

5位:パリ、テキサス(1984年)

ドイツ、日本、アメリカ。ヴェンダースの映画は国境を破壊する<宇宙の消しゴム>である。

【拡散ご協力お願いします】

— YAMATO (@yamatoclimber) November 9, 2023

デビュー著書『WBC 球春のマイアミ』をAmazon Kindleより出版しました。

侍ジャパン誕生から優勝まで全試合、参加国すべての野球文化、日本以外の22試合を取り上げています。

世界一詳しいWBC書籍、感謝価格の390円。下記よりご覧ください。https://t.co/2jiMPkEGc3 pic.twitter.com/dncnlTNN4k

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?