「まんが おやさま」を読み直す 11/48 足達照之丞の話 後編

この話を5歳の時に読んでしまった当時の私の気持ちというものを、想像してみてほしい。中山みきという人は、何とひどい人なのだろうと思った。こわい人なのだろうと思った。今までずっと、中山みきという人はやさしい人だ、何でも許してくれる人だというイメージを植えつけられてきたわけだけど、その「正体」はこんな人だったのかと、連載一年目にしていきなり手のひらを返されたような気がした。

子どもの頃の一年間というのは、長かったのである。この連載が始まった当初の「天理少年」編集部と、作画者のとみ新蔵さんとの間には、中山みきという人が自分を「神」であると宣言する以前の「人間だった時代」のエピソードを、12ヶ月かけてじっくり描き出したいという遠大な構想があったのかもしれないが、それだけの時間を一緒に過ごしてきた幼い読者の私にとって、中山みきという人は既に極めて「身近な存在」に感じられていた。そんな風に「知り合いのやさしいおばさん」と同然の存在になっていた彼女が、実は「いざとなったら自分の子どもを殺す人」だったのだということを突きつけられて、5歳だった私はそれをどう受け止めれば良かったというのだろう。少なくとも私自身はこの時以来、中山みきという人とそれまで通りの感覚で向き合うことはできなくなってしまったし、その状態はオトナになって以降もかなりの長きにわたって続いた。天理教の家に育った人で、この逸話に触れて私と同じようなショックを味あわされた経験を持つ人というのは、決して少なくないはずだと思っている。

「我が身捨てても!と祈るおやさま。そう、この心が大切なんだね」、などと言われてみてもですよ。「我が身」の前に自分の子どもを二人も犠牲に差し出しておいて、それからようやく「我が身」を捨てるというのでは、その意味合いも全然変わってきてしまうのではないだろうか。しかもこの逸話においては、彼女の「我が身捨てても」というのは「口ばっかり」なのである。彼女本人は死にもしなければ、病気にかかることもない。そのことの上で彼女の子どもたちだけは、彼女が「願った」その通りに、情け容赦なく命を奪われてしまっているわけなのだ。いくら5歳の私でも、「おかしい」と思わずにいられなかった。

そしてさらに、当時の私はそこからいっそう恐ろしい可能性に気づかされてしまったのだが、私の母親やそれにつながる一族の人々というのは、こんなムゴいことをする中山みきという人を「おやさま」と呼んで信仰の対象としている、「天理教の人たち」なのである。ということは私の母親も、こんな風に他所の家の子どものために自分の子どもの命、すなわち私の命を、平気で犠牲にすることを、場合によっては、するのではないだろうか。このことに思い当たってしまった時には、本当に生きた心地もしなかった。

このマンガの「原作」にあたる「稿本教祖伝」では、この話の内容は一段とひどいことになっているのである。

31歳の頃、近所の家で、子供を5人も亡くした上、6人目の男の児も、乳不足で育てかねて居るのを見るに忍びず、親切にも引き取って世話して居られた処、計らずもこの預り子が疱瘡に罹り、一心こめての看病にも拘らず、11日目には黒疱瘡となった。医者は、とても救からん。と、匙を投げたが、教祖は、「我が世話中に死なせては、折角お世話した甲斐がない。」と、思われ、氏神に百日の跣足詣りをし、天に向って、八百万の神々に、「無理な願では御座いますが、預り子の疱瘡難かしい処、お救け下さいませ。その代りに、男子一人を残し、娘二人の命を身代りにさし出し申します。それでも不足で御座いますれば、願満ちたその上は私の命をも差上げ申します。」と、一心こめて祈願された。預り子は日一日と快方に向い、やがて全快した。その後天保元年、次女おやすは4歳で迎取りとなり、翌2年9月21日夜、三女おはる、同4年11月7日、四女おつねと相次いで生れたが、同6年おつねは3歳で迎取りとなった。同8年1837年12月15日には、五女こかんが生れた。

後日のお話によると、願通り二人の生命を同時に受け取っては気の毒ゆえ、一人迎い取って、更にその魂を生れ出させ、又迎い取って二人分に受け取った、との事であった。

「男子一人を残し、娘二人の命を身代わりにさし出します」とは、一体どういう料簡なのだろう。自分の子どもをこんな風に差別する親なんて、いるものなのだろうか。いたとしたらいたとしたで、子どもにとってこんなに恐ろしい話はないと思う。私はちなみに、長男として生まれているのだけど、これを読んで「ラッキー自分は助かる♡」などと思ったのかと問われたら、そこまで腐った根性はさすがに持ち合わせていなかったと答えたい。もしも「自分のために」、弟だとか他の誰かだとかが無理やりその命を犠牲にさせられるようなことがあったとして、どうしてそれを「よろこぶ」ことなど、できるだろう。中山みきという人はそんなことも分からなくなってしまうぐらいに、自分がトツいだ先の家の体面のことしか考えられなくなっていた、エゴの塊のような人にすぎなかったということなのだろうか。

そもそも、そういう彼女の「無理な願い」を聞き届けてしまう「親神というやつ」の根性が、気に食わないとも思った。一人の子どもの命をたすけるために別の二人の子どもの命を要求してくるなんて、それって一体どういう「料金体系」になっているのだろう。いやまあこの場合、「親神」の方からは何も要求しておらず、中山みきという人が「勝手に」条件を持ち出したという形になってはいるわけなのだけど、「神」というものが「ない人間、ない世界」をゼロから創造できるくらいに全能な存在であるならば、ケチくさいことは言わずにみんなのことを平等にたすけてくれたらいいではないかと、5歳だった私は本気で憤ってしまった。そしてそんな「神さん」のことを有難がって信仰している母親や親戚の人たちの気持ちというものが、本当に分からなくなってしまったことを覚えている。

しかしながら、そこで話が終わってしまうなら、私はこんなnoteを書いたりしていないのである。「神」として生きることを宣言する以前にも以降にも、中山みきという人は絶対にそのようなことを願ったり実行したりするような人ではなかったはずだと、確信持って言える根拠が今の私には存在している。

この話は、明らかに「作り話」なのだ。

もとより、このエピソードに取りあげられているいくつかの出来事は、事実として起こったことでは、あったのだろう。

① 中山家の二軒西隣に居宅を構えていた足達家の息子、照之丞が、幼い時、もらい乳をするために、中山家に預けられていたこと

② 照之丞が中山家に預けられていた時期を前後して(1828年?)重い病気にかかったが、幸いにも命をとりとめたこと

③ その数年後の1830年に、中山みきの次女にあたるおやすが4歳で亡くなったこと

④ その5年後の1835年に、中山みきの四女にあたるおつねが3歳で亡くなったこと

これらの一つ一つが事実だったということを、疑う理由は別にない。けれども普通に考えて、①〜④の間に因果関係や必然性のつながりと呼べるような事情は、何も存在していないのである。足かけ7年という長い時間の中で、足達家と中山家の子どもたちがそれぞれ病気にかかり、ある子どもは助かって、ある子どもは助からなかった。それだけの話なのであって、ある子どもが助かった「から」他の子どもは助からなかったのだなどと、考えねばならないような理由はどこにもないはずなのだ。

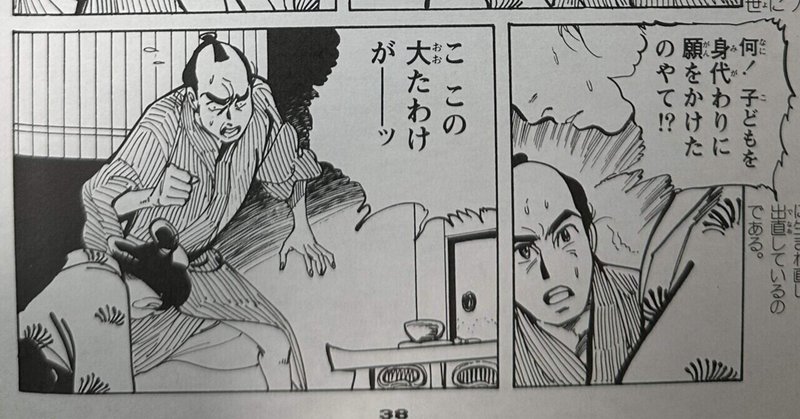

よしんば中山みきという人自身が、「私が氏神に無理な願いをかけたせいで、こんなことになったのです」ということを7〜8年も経ってから「告白」することがあったにしても、その言葉を額面通りに受け取る必要など、ないのである。それぞれの子どもたちをたすけたいと必死で看病したからこそ、そういう「要らない責任感」まで背負い込んで苦しんでしまうようなことは、真面目な人なら、よくあることだ。こうした場合、夫の善兵衛さんは「考えすぎやぜ」と労りの言葉をかけてあげればそれでいいのであって、このマンガに描かれているように血相を変えて怒鳴りつけるというようなことには、普通ならないと思う。まして「立教」以前のこの時期、「親神」という特別な「神」の存在など、善兵衛もみき本人も「知らなかった」はずなのだ。それでこんな「大騒ぎ」になるというのは、「地元の氏神」に対する信仰の仕方としては、あまりに常軌を逸した話だと思わざるを得ない。

そもそも「祈り」というのは「内面的な行為」なのだから、重体の照之丞を前にしてみきが心の中でどんなことを「祈った」かということは、みき自身の口から語られることがない限り、誰にもわかるはずがないのである。しかして、みき自身が文字にして残した言葉の中では、そんなことは一言も語られていない。それならばみきから直接そういう話を聞かされた人がどこかにいたのかといえば、それが誰だったのかといったような話も全く伝わっていない。そうであるにも関わらず、「これについて後年親神は仰せられている」という出処不明の「話」だけが、まことしやかに流布されている。いつ、どこで、誰に対してどのような形で「親神」はそれを伝えたのか、知っている人はいるのだろうか。いたのだろうか。

たすけでもをかみきとふでいくてなし

うかがいたてゝいくでなけれど

助けでも拝み祈祷で行くでなし

伺い立てて行くでなけれど

むりなねがひはしてくれな

ひとすぢごゝろになりてこい

無理な願いはしてくれな

一筋心になりて来い

後年、人から「神」と呼ばれるようになって以降の中山みきという人は、自分を慕って寄り来る人々に向かって、このように教えていたのである。普通、宗教というものは、「どんな無理な願いでも叶えてあげよう」という看板を掲げて人を集めようとするものだと思うが、彼女は最初の時点で「無理な願いはしてくれな」とそれを否定し、各人に対して「自分の心づかいを改めること」を求めている。そして「宗教」に付き物の「拝み」や「祈祷」といったようなことを自分はやらないと宣言し、迷信には頼らない姿勢をハッキリと打ち出している。中山みきという人の「思想」を何よりも特徴づけているのはこの点であると、私は受け止めている。

中山みきの「ひながた」に学び、自らも「神の用木」たらんと志す人たち、平たく言うなら天理教に入信しようとしている人たちは、奈良の天理教本部に9回通って、「別席」と呼ばれる特別な場所で9回にわたって同じ話を聞かせてもらわなければならないという決まりに、今でもなっている。古い信者の人に聞いたところによると、昔はこの「別席」を受けるにあたって「試験」があったらしく、「無理な願いとは」という問いに対し、「値を出さずに欲しいと思い、たすけ心を持たずに仲良く陽気に暮らしたいと思う心を、無理な願いと申します」という答えがスラスラ出てくるようにならなければ、別席は受けさせてもらえなかったのだという。「病気を直してほしい」「陽気ぐらしをさせてほしい」ということを「神」に「願って」いるようでは、「拝み祈祷」と変わらない。まずは人間である自分たち自身が「人をたすける心」を持て、というのが中山みきという人の残した教えの核心であるわけで、「無理な願いはしてくれな」という戒めは、多くの天理教の先人たちにとって、そのような形で信仰の生命線とも言うべき指針となり続けていたはずなのである。

それにも関わらず、当の中山みき本人が、「無理な願い」を「叶えてもらった」という自分の過去を、信者の人に対して「自慢」していたなどということが、あっていいものなのだろうか。私は、絶対になかったはずだと思う。言ったとしたら、という仮定の話をする必要すら別にないと思うのだけど、それは「無理な願いを通そうとしても人間は幸せになれない」という反省と自戒を込めた言葉として、語っていたのではなかっただろうか。そう考えなければ、彼女が後年人々に語っていた教えというのは全部「心にもないウソ」だったという結論にしか、なりようがないわけなのである。

中山みき本人を除くなら、彼女の死後に「本席」としてその後継者の役割を果たした飯降伊蔵という人が、天理教の歴史の中では「親神」の言葉を人々に伝えることのできる唯一の存在として、認められてきた。そしてこの「本席」さんは、中山みきが亡くなってから10年ほど後、別席の場でこの足達照之丞の話をしたがる講師が後を絶たないことを深く憂い、「たすけぞこないのような話だから、話してはいけない」という趣旨の「おさしづ」を発している。(1899年2月2日その他)。そして別席でこの話を聞かされた信者志願の人に対しては、「おさづけ」を渡さないという非常措置までとっていたと聞いている。(天理教をよく知らない方に対しては、とっつきにくい話で申し訳ないが、要は「信者になることを認めない」ということである)。飯降伊蔵という人は、このことを「親神の言葉」として人々に伝えているわけだ。「親神」ほんにんが「自分の思いとかけ離れた話だから、やめてくれ」と訴えているにも関わらず、世間受けがいいからということでそれを無視してまでこの話をしたがる「天理教の講師」が実在したということは、この足達照之丞のエピソードが100%人間の手によって「人間心」で作り上げられた物語にすぎないということの何よりの証左であるという話に、天理教的に言っても、なるのではないだろうか。

ちなみにこのnoteの冒頭で、「天理教という宗教を私は信じない」という自分の立場をまず明らかにさせてもらった私であるわけなのだが、中山みきという人の「ひながた」に学びたいという決意においては人後に落ちないつもりなので、過去にはちゃんと別席に足を運んでいるし、「おさづけ」の理も受け取っている。そしてその際、別席の場においては「いまだに」この足達照之丞の話が語られ続けていることを、自分の耳で確認している。個人名を出さないなど、1899年の「おさしづ」に「配慮」していることが窺える箇所が台本の所々にちりばめられているようではあったが、話の骨子は変わらない。中山みきという人が祈れば「無理な願い」も「通った」のだという、何の「ひながた」にもならない話が、勿体ぶって語られていただけだった。だから私は「天理教という宗教など、信じたい気持ちは起こらない」と言い続ける他にないわけなのだ。人間が人間心で作りあげた、中山みきの名を借りつつも中山みきとは無関係な教理しか、そこでは語られていないように思えてならないからである。

足達照之丞のエピソードをめぐって「後年親神は仰せられている」云々と伝えられている話が、中山みきの口から出たものでなく、飯降伊蔵の口から出たものでもなかったとすれば、それは別の人間によって「捏造」された話だったと考える以外にない。誰がそんな話を、デッチあげたのだろうか。そういうウソを流布することに「利害」を持っていたのは誰だったかということを考えたなら、大方の想像はつくように思っているのだが、今はまだ私の想像の内容にまでは、踏み込まないことにしておく。

最後に、この回をめぐってはもうひとつ触れておきたいことがあるのだが、87ページの欄外注に、天理教では人が死ぬことを「出直し」と表現しているということの説明が掲載されている。5歳だった私はこの文章を読んで、初めてそのことを知ったのである。そして家族や親戚が月次祭のたびに腕をチャカチャカさせて歌っていた

やっぱりしん/ ゙\せにやならん

こころえちがひはでなほしや

やっぱり信心せにゃならん

心得違いは出直しや

という歌の文句の意味するところに初めて思い当たり、「信心しーひんかったら、死ぬんや!」と脅迫されたような気持ちになったことを、これまた鮮明に記憶している。

しかしながら今の私は、「死ぬ」ということを「出直す」と言うようになったのは本当に中山みきという人が教えたことだったのだろうかということについて、疑問を感じつつある。「人間の魂は永遠に滅びるものではなく、常に新しい体を親神さまから借りては、この世に生まれ直している」というのが天理教少年会による欄外注の内容であるわけだが、中山みきという人はむしろ親から子へ、この世に生命が誕生した瞬間から延々と受け継がれてきた「体=生命」の連続性の方に、「永遠に滅びることがないもの」の存在を認識していたように感じるのだ。天理教の中でしょっちゅう使われる「魂」という言葉は、少なくとも文字の上で見る限り、彼女自身はたった1回しか使っていない。

高山にくらしているも

たにそこにくらしているも

をなしたまひい

高山に暮らしているも

谷底に暮らしているも同じ魂

これがその唯一の用例である。そしてこの歌それ自体の中には、天理教の中で様々な形で語られている「生まれ変わりの教理」につながるような内容は、何一つ見出せないように感じる。歴史的にさまざまな差別の存在を「合理化」するために使われてきた、仏教における「輪廻転生」と何ら変わらないような教理を、中山みきという人は本当に説いていたのだろうか。この疑問についても私は、彼女の伝記を書きあげるこれからの作業を通じて、何らかの形で答えを出してゆきたいと考えている。

ちなみに「みかぐらうた」における「心得違いは出直しや」という歌詞については、振り付けに示されている通り、「自分の間違いに気づいたら、勇んでやり直そう」という以上の意味は含まれていないというのが今の私の理解である。仲田儀三郎という人もそう説明していたと伝え聞いている。だが、こういったひとつひとつの教えの解釈は、別に機会を改めて詳しく試みることにしたいと思う。今はまず中山みきという人が実際にたどった人生の歩みを、大急ぎで追いかけ直す作業に集中しなければならない。

そんなわけで次回に続きます。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。