「まんが おやさま」を読み返す 3/48 嫁入り

1983年3月に「自分と同じ年頃の女の子」として私の前に現れた中山みきという人が、2ヶ月後の5月にはもう「お嫁入り」である。読んでいた私は4歳のままだったわけだが、当時の自分に流れていた時間は、オトナになった今とは比べ物にならないぐらい、ゆっくりしていた。マンガの中の「みきちゃん」が物凄い勢いで年をとっていくことにも、特に違和感は感じていなかったように思う。母の実家にいた私のイトコの姉ちゃんが、その頃ちょうど中学生になっていて、この回に出てくるみきちゃんと同じぐらいの年頃に当たっていたわけだが、4歳だった私にとって中学生の姉ちゃんというのは当時から「オトナ」そのものに見えていたので、「13歳で結婚」と言われても、別にビックリはしなかった。もう4〜5年経ってからこのマンガに出会っていたとしたら、「昔の風習」のえげつなさにもうちょっとショックを受けていてもおかしくなかったかもしれないと、今では思うのだが。

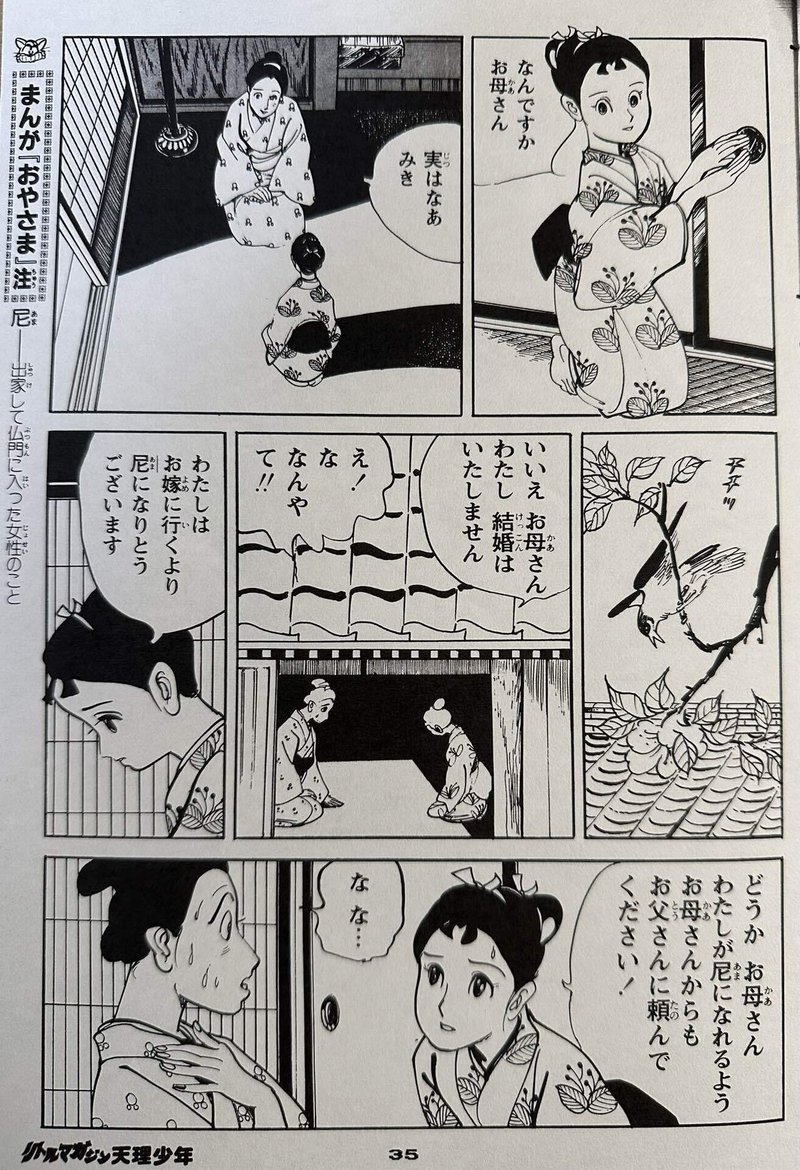

この「結婚」のエピソードをめぐって考察すべき最大の問題は、けっきょく中山みきという人は最終的に自分でも「納得」して気持ちに整理をつけた上で中山家に嫁入りしたのか、それとも最後まで「イヤイヤな気持ち」のままで嫁入りしたのか、ということであると思う。

彼女が「尼になりたい」と言って中山家への嫁入りを拒んだということは、中山家の人々にとっても今の天理教本部の立場からしても、決して「言い触らして得になる話」ではない。「幸せな気持ちで喜んで嫁入りした」といったようなストーリーであってくれた方が、絶対「都合がいい」に決まっている。それにも関わらず、そうした「都合の悪い話」が「稿本教祖伝」という極めて政治的色彩の強い印刷物にも記載されているということは、それが当時を知る人々の間で「隠しようのない事実」として知れ渡っていたからなのではないか、ということが想像される。中山みきという人は、少なくとも当初は間違いなく、庄屋敷村の中山家に嫁入りすることを「イヤだ」と思っていたはずなのである。

大体、結婚話を持って来られた女の人が「尼になりたいから」と言ってそれを断るというのは、よっぽど宗教的生活というものに憧れを感じているか、それともよっぽど相手の男をイヤだと思っているかの、どっちかでしかありえないように思われる。よっぽど好きな男性が別にいて、その人と一緒になれないなら一生独身でいたいという気持ちの表現として「尼になりたい」という言葉が出てくるケースもあり得るが、それにしたって「相手の男がイヤ」の1バリエーションには変わりない。彼女は「結婚一般」をイヤがっていたのだろうか。それとも「中山善兵衛と結婚すること」をイヤがっていたのだろうか。

このマンガでは、前者の解釈がとられているようである。だが、みきちゃんの口から語られる「宗教的生活への憧れ」の内容というのが、どうも説得力に乏しいものであるように感じられ、読者としてはいまいち納得が行かない気持ちがする。作者のとみ新蔵さんは仏教にも造詣の深い方であり、関連著書もあるぐらいなので、誤植の類いだろうとは思うのだが、「この世は厭離穢土」というのは日本語の使い方としても、そもそもおかしい。この世は「穢土」であるから「厭離」したい、という意味の言葉として「厭離穢土」という四字熟語があるわけだから、言うならそういう言い方をすればいいだけの話だと思う。だがそれ以上に私が納得行かないのは、「厭離穢土」というこの厭世的なスローガンが「ここはこの世の極楽や」という後年の中山みきという人の思想とどのように結びついてくるのか、これでは全く見えてこないように感じられるからなのである。13歳の時の彼女は、「厭離穢土」とか本当に思っていたのだろうか。

「厭離穢土」「欣求浄土」というのは、法然や親鸞の時代からさらに300年近い昔の平安時代に浄土信仰を広めた恵心僧都という人が、「往生要集」という本の章題として使った言葉で、「現実の世の中は、穢れた世界であるからこの世界を厭い離れ、次生において清浄な仏の国土に生まれることを願い求めること」を意味していると「浄土宗大辞典」にはある。この世界で実際に「しんどい思い」をしながら暮らしている人であれば、そういう気持ちになることも当然ありうることだろうとは思う。前回出てきた太吉少年は、自分の母親が死に、姉が大坂に売られるという苦しみと悲しみの中で、「こんな世の中に生きているのはイヤだ」と心から思い、そこからの「救い」を求めて、阿弥陀様にお願いするためにお寺に来ていたわけである。その気持ちを笑ったり評論したりすることは、誰にもできないことだと思う。

だが、少なくともこのマンガに出てくるみきちゃんという人は、大庄屋の家に生まれて何不自由なくチヤホヤされて育ち、苦しい思いも悲しい思いもしていないのである。そんな「いい思い」をして暮らしていながら、この世界が「ケガれた世界」に見えるというのは、一体どういう了見なのだろうか。「ケガれたところでは暮らしたくない」といったような言葉は、自分のことを「ケガれている」と思っている人間からは絶対出てこない言葉であるはずだと思う。じゃあ、誰が「ケガれている」というのだろうか。太吉少年も含めた、貧しくて苦しい思いをしながら暮らしている人たちの姿が視界に入ってくるのが「ケガらわしい」と感じられて鬱陶しいから、「別の世界に行きたい」という願望を口にしているということなのだろうか。太吉少年でなくても、「ふざけるな」と言いたくなってしまう。

だが、中山みきという人が本当にそんなことを考えていたのかどうかということは、分からないのである。本当かどうかも分からないことで、怒ってみたって意味はない。とはいえ、後年のことを考えるなら、中山みきという人は「穢土」の中にむしろ情熱をもって飛び込んで、そこを「極楽」に変えてしまうような生き方を、「自分の喜び」として選択していった人だったわけである。「厭離穢土」といったような選民願望じみた言葉は、どうしても彼女には似つかわしくないように感じられる。彼女が浄土宗の教えに「共感」を持っていたとすれば、それは「一切の衆生を残らず助けたい」と願ったという阿弥陀如来の気持ちそれ自体に対してではなかったかと私は考えているのだが、詳述するのは別の機会に回したい。

「尼になりたい」というのは方便で、「中山善兵衛と結婚するのはイヤだ」というのが本音だった、という線については、どうだろうか。可能性として充分ありうることなのだが、こちらに関してはめぐらす想像の内容がどうしても下世話になってしまうので、安直に具体的なことは書きたくない。ちなみにお父さんの半七さんが「家どうしのつりあいには何の問題もない」と言っている部分に関しては、史実としては「そうでなかった可能性」の方が高いらしいのだが、中山みきという人が結婚をイヤがることがあるとしたら、そういう理由からではなかったはずだと私は思う。

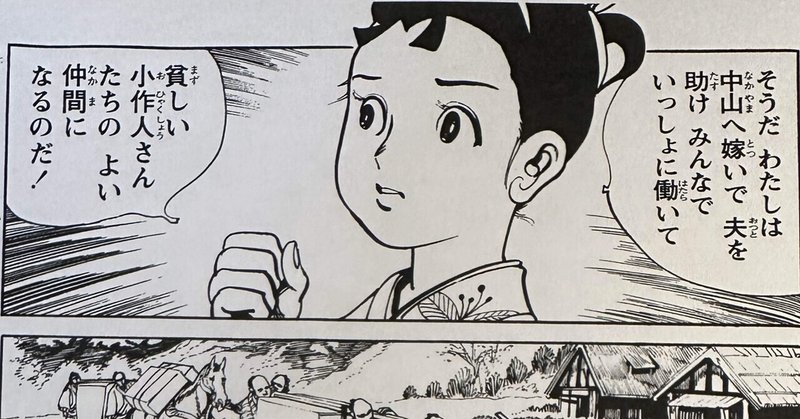

彼女はどうして、結婚をイヤがったのか。そしてその気持ちに、どんな風に「決着」をつけたのか。この問題にはどんな形であれ、「答え」を出さなければならないと思っている。それというのも、「おやさまだってガマンしたのだから」ということで、本人の望んでいない結婚を強制された若い人たちが、天理教の歴史の中では本当に数え切れないぐらい存在したことを知っているからである。いったい、天理教の世界では、「内心ではイヤだと思っていても目上の人の言うことには黙って従う」ということが「美徳」であるとされている風潮が昔からあって、それを正当化するために実にしばしば「中山みきの事績」が引き合いに出されているのが、私は歯がゆいのだ。若い頃は「本当はイヤなのに」親の言うことに黙って従い、長じてからも「本当はイヤなのに」神様の言うことに黙って従わされる主体性のない女性としての中山みきのイメージというものは、しかしながら天皇制軍国主義の時代に国家に迎合して教勢を伸ばすために作りあげられた虚像にすぎないと私は思っている。だから、ここでは当初の自分の気持ちがどうであったにしても、彼女はそれに自分自身の意思で「決着」をつけたのだと、思っておきたい。

そもそも、彼女が最後まで「イヤイヤな気持ち」のまま嫁に行き、家庭を築いたのだったとすれば、後年「夫婦が心を合わせて生きることから陽気ぐらしの世界が始まる」と説いた彼女の教えは全部「心にもないウソ」だったのかという話になってしまう。だが、今はまだ先回りしていろんなことを考えるのはよそう。天理教のことをあんまり知らない人も読んでいるかもしれないわけだし、そういう人たちにこそ新鮮な気持ちで読んでもらえるような「中山みきという人の伝記」を、私は書きたいと思っているからである。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。