中山みきという人の顔を想像する

私のイメージの中にある「中山みきという人」は、こんな顔をしている。天理教少年会の機関誌「リトルマガジン天理少年」に、1983年から1987年にかけて漫画家のとみ新蔵さんが連載していた、「まんが おやさま」の中に描かれていた顔である。私が中山みきという人と出会ったのは、このマンガを通じてのことだった。幼稚園から小学校にかけての頃のことで、40年前の天理教本部が組織の総力をあげて取り組んでいた「教祖100年祭」とちょうど重なる時期に当たっていたことを覚えている。

同じ時期に「天理時報」に連載されていた「教祖絵伝」では、中山みきという人がこんな風に描かれていた。作者はとみ新蔵さんのお兄さんにあたる平田弘史さんという方で、3年前に惜しくも他界されているのだが、「AKIRA」という映画の題字を手がけておられることでも有名な、日本の劇画界の重鎮と呼ばれていた方だった。いずれ詳しく述べるが、この「教祖絵伝」は中山みきという人の生涯がいよいよ佳境に差し掛かったぐらいの時点までが描き出されたところで、残念ながら未完のまま連載が打ち切られている。

1980年代という時代は、天理教という宗教の歴史においては比較的「自由な想像」が許されていた季節であったらしく、今から考えても、子ども心に面白いと感じられた読み物がいろいろあったように記憶している。だが、この時期以降に描かれた「教祖中山みき」の想像図には、少なくとも天理教関係の出版物においては、たいてい顔が描かれていない。教団内で「描くべきではない」という議論があったということなのだろうか。それともそういう「通達」でもあったのだろうか。そのあたりの事情は、分からない。

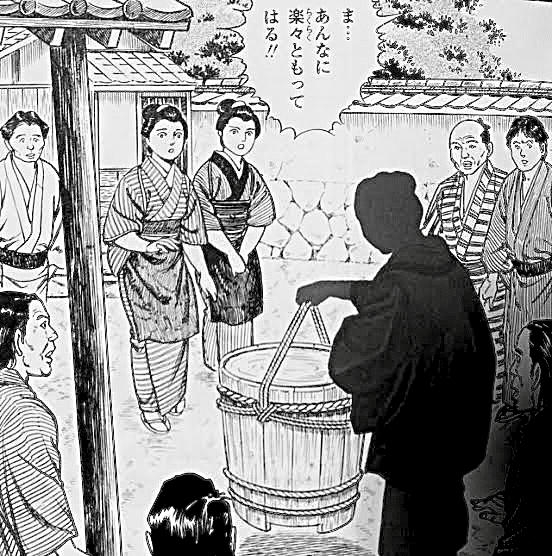

上の画像は、「キックの鬼」や「カラテ地獄変」の作画で有名な漫画家の中城健雄さんが1987年から90年にかけて新たに描きおろした「劇画 「教祖物語」の一コマなのだが、自分のことを「神」であると宣言して以降の中山みきの姿は、このように全て「影」として表現される形になっている。偶像崇拝が禁じられているイスラム教の芸術において、教祖ムハンマドを描く時の手法が参考にされているのかもしれない。

「劇画 教祖物語」は、天理教道友社から単行本として刊行されており、現在でも書店に置かれていてKindleでも読むことのできる唯一の「中山みきという人が描かれたマンガ」になっているのだが、いかんせん顔が描かれていないもので、私にとってはどうも「なじみにくい作品」になっている。とみ新蔵さんの「まんが おやさま」と同じ時期に「天理少年」に連載されていた「ダンの冒険」というウサギの少年を主人公にしたマンガで、中城先生にはずいぶんワクワクさせてもらった記憶があるから、正直な感想を述べさせてもらうとすごく申し訳ない気持ちになるのだけれど。

中山みきという人の写真が、実は2枚(一説には3枚)だけ、天理教本部には保存されているらしい。とは言ってもそこに写されているのは、彼女の「死顔」であり、だから公開されていないのだ、という風にも聞いている。上の写真は中山みきという人が亡くなった翌日に撮影された、当時の信者の方々の有名な集合写真なのだが、このとき大和郡山から写真屋さんが呼ばれてきたそもそもの理由は「教祖の姿を歴史に留めるため」であったのだそうで、この写真はその作業が終わった後、いわば「ついでに」撮られたものだったのだという話である。

以来その写真は、中山家の子孫によって世襲されている「真柱」さんの家の奥深くで門外不出の扱いになっているということなのだが、教団あるいは真柱家にとって「特別な人」にだけは、ごくごく内密にそれを見せてもらえる機会が何回かあったらしい。その「選ばれた小数者」の一人だったという芹沢光治良という人が書いた「死の扉の前で」という小説の中に、確かその写真を前にした時の描写があったように記憶している。とはいえ、「大事な人だけ特別扱いする」ようなことは、中山みきという人の思想に照らして「正しい」と言えることなのか、と私なんかは思う。そういうことをしているぐらいなら、天理教というのは万人に開かれた宗教であるわけなのだから、誰に対しても公開して然るべきなのではないか、と思わずにいられない。

ちなみにそれとは別に、中山みきという人がその晩年、官憲の弾圧で何回となく警察に引っ張られていた時期に、彼女の人となりに感動したある警察署長が、ごく私的に彼女の写真を撮影していた、という話も聞いたことがある。だがその写真は、今では行方不明になっているらしい。何十年もその写真を探し続けている人を知っているのだが、その手がかりは掴めていないという話である。

上段の集合写真の左側で柱を掴んで立っているおばあさんは、中山みきという人の長女だった「おまささん」という人なのだけど、みきという人の身内の中ではこのおまささんが一番「おやさま」に似ていた、それもあの集合写真が一番よく似た感じで写っていた、という証言が残っている。

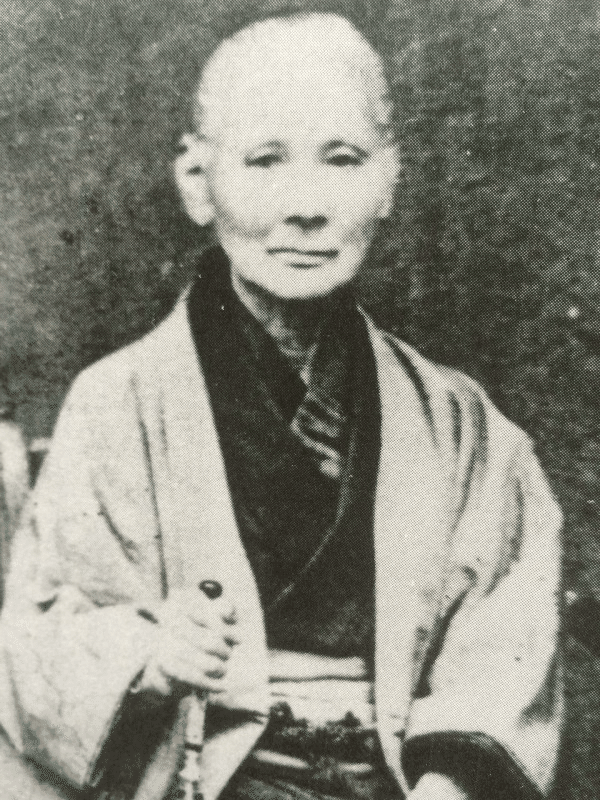

上の写真はその「おまささん」の単独ショットで、二代真柱こと中山正善氏の随筆集「ひとことはなし」に掲載されている。このおまささんの顔をもう少しだけ面長にして、「やさしい感じ」にしたら、そのまま「おやさま」の顔になる、と、複数の方が証言している。口元や顎の感じなどは、生き写しであるのだという。写真で見る限り、このおまささんも充分「やさしい顔」をしてはると思うので、実際の中山みきという人は「本当にやさしい顔」をした人だったのだろうな、ということが偲ばれる。この写真があるいは一番、中山みきという人の顔をリアルに想像させてくれるよすがとなるものであるかもしれない。

「中山みきの肖像画」と伝えられるものも、いくつか残されている。ただし、それらが実際に本人をモデルにして描かれたものだったのかどうかは、今となっては分からない。上の絵は、宇陀分教会の初代会長だった小西定吉さんが、「数ある肖像画の中でも一番おやさまの姿をお偲びできる」として、大切に保存されていたものだという。

こちらの肖像画は、堀川其流という当時の有名な画家が中山みきの存命中に描いたとされるもので、この絵の表装には彼女本人の帯地が使われていたと伝わっている。現物は「おやさま」のアイコンとなっている「赤衣」を着た姿が色鮮やかに描かれたものであるらしいが、私はこのモノクロ写真でしか見たことがない。

「大正」から「昭和」の初期にかけて、信者さんたちの間で一番流通していたのは、この「とんがった顔」の肖像画だったと聞いている。(ちなみに私が「元号」に必ずカギカッコを使うように心がけているのは、中山みきという人の思想を受け継いで天皇制というものに強く反対しているからである。時々、億劫になってカギカッコをつけ忘れることもあるが、そんな時には「あいつは日和った」と笑い物にしてやってほしい)。親族の方の写真や他の肖像画と比べて、この肖像だけ妙に「別人感」が漂っている気もするのだが、広く流通していたということには、それなりの理由もあったのかもしれない。

木像も、いくつか残されている。この彫像の写真は、「大正」末年の教祖40年祭の翌年に、本部員の山澤為造氏が周囲の信者に配布したものだと言われている。上に掲げた「おまささん」の顔、さらに最初に紹介した肖像画の顔と比べてみると、かなり具体的に中山みきという人の顔が想像できてくるような気が、してこないでもない。

最後に紹介するのは、中山みきという人が「最後の御苦労」と呼ばれる明治19年の弾圧で大阪府奈良警察署櫟本分署に拘留を受け、二度と立てない身体にされて帰ってきた時の姿を刻んだとされている胸像の写真である。彼女の甥にあたる前川菊太郎氏が専門の彫刻師につくらせたもの、と私が参考にした資料にはある。

この弾圧から二年前に別件で奈良監獄に収監されたときの時点で、彼女の頭髪は既に真っ白になっており、歯は1本しか残されていなかったという。(当時の官憲の「已決囚名簿」の記録より)。櫟本分署に12日間にわたって拘留された際には、官側から支給される食物を口にできる状態ではなく、しかも外部からの差し入れは禁止されて、「断食」を余儀なくされている。そのうえ極寒の屋外で冷水を浴びせかけられる、両親指を縛りあげられて吊るされるといった拷問が、89歳の身体に加えられたという証言も残されている。この彫像を私は写真でしか見たことがなく、資料に書かれていた情報が本当であるかどうかを確かめる術も今のところ持たないのだが、中山みきという人のそうした「たたかい」の有様を、もっとも生々しく伝えている芸術作品であることは確かだろう。

あるいは天理教本部に秘蔵されているという彼女の死去時の写真は、そこに加えられた暴力の痕跡があまりに凄惨でむごたらしく、人に見せられる状態でないからという理由で、今日まで公開されるに至っていないのだといったような事情も、存在しているのかもしれない。しかしそれならなおのこと、彼女がどんな姿で最期の日を迎えたのかということを、私は知りたいと思う。彼女の生き様を自らもたどろうとする人々が本当に「ひながた」とするべき姿は、そこにしか存在していないと思うからである。

中山みきという人が「神として生きること」を人々の前に宣言したのは、天保9年こと1838年、満年齢で40歳の時だった。私が彼女の生きた足取りをたどり直してみたいということを思い立ったのは、自分がそれと同じ年齢に達した時のことで、その時から既に5年の時間が経過している。けれども私の心の中にある「中山みきという人の顔」のイメージは今でも、今回の記事の一番上に掲げた、とみ新蔵さんのマンガの中に描かれていたあの姿のまま変わっていない。

次回からの文章では、まず私という人間が幼い頃にどういう形で中山みきという人と出会い、そこから何を感じてきたのか、ということを綴って行かせてもらうことにしたい。私がこれから書いて行くこの文章を通じて生まれて初めて中山みきという人と出会うことになるような人も、今後は出てくるかもしれないわけだからである。

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。